发布日期:

耕读传家远

薛天云

薛天云 退休之后,我便萌生了回归农村生活的愿望。更重要的是,年迈的母亲不愿随我在城市居住,一心想回到那“抬头可见蓝天白云,出门能遇邻舍乡亲”的老家,于是我陪伴母亲回到南海村居住。回到村里,我在房前屋后栽花种树,还承包了堂弟天学的一亩多地,每天有一半时间侍弄花木,种育菜蔬,量晴较雨,探节数时,眼观四季风物,体察农事技艺。有“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的辛劳,亦有“采菊东篱下,悠然见南山”的乐趣。几乎每天我都在树阴下或窗前读读写写,浏览电脑新闻,翻阅一月前的报纸(镇邮电所每隔一个多月给农村送一次报纸)。有时尽自己所能给村里办些公益事业,并未隐逸世外桃源。2013年,我的祖籍永宁村薛姓推举我担任续编《家谱》主编,我欣然领命,便经常回永宁村与族人个别交谈、开会博议、编排世系、摄取素材。在和族中父老兄弟们交谈中,他们说起永宁薛姓耕读传家的往事,绘声绘色、如数家珍,说之不完、道之不尽,使我深受感动。

一

我到永宁村编撰《家谱》,村主任志先侄安排我住在原来永宁村小学的房间,我小时候就在这里读的一、二年级。晚上,几回回梦中回到那时上学的情景中,老师的教诲、兄弟的情谊、谆朴的风气、悠久的历史,件件桩桩都扣击着我的心扉。我不由自主地披衣下床,伏案翻阅民国二十六年薛观骏二爷编撰的老《家谱》,寻觅数百年的家族耕读传家梦。永宁薛氏源自河津县修仁村(原名大黄庄)。明朝嘉靖初年,我永宁薛氏先祖曾是庆阳府某县的县丞或主簿一类的小官,后来弃政经商,晚年回归故里,途经黄河水南渡时,被船户打劫一空,便和三个儿子流落到永宁村。当时永宁村的主户也是薛姓,热情地收留了我们的先祖一家。先祖的大儿子已是秀才,永宁薛姓人家见有了文化人,便开办学堂,让先祖的大儿子作教书先生。当时,云岩地区只有兴龙寺和永宁村两处学堂。从此,永宁村或私塾或学堂,村学再未中断,一直延续到公元2006年,历时500多年。时至清朝初年,永宁成为宜川北塬人口最多的村子,我们一支薛姓人家属西迴里第六甲,原住薛姓是第九甲。后来九甲薛姓逐渐式微,人口大减,到清朝同治年间“回变”时,九甲薛姓逃避不及,大部分被杀,后又遭天灾人祸,人口灭绝。永宁村仅剩六甲薛姓,全部姓薛,至今已繁衍成超过千人的户族。

永宁薛姓祠堂,是六甲薛姓中份重建于民国初年,祠堂大殿楹联是:“习武修文先祖曾光唐社稷,耕田课艺后昆勿忘古箴铭。”上联是说我族先祖的辉煌历史,下联是寄希望于后人遵循“耕读传家”的优秀传统,发展壮大,再创辉煌。翻阅《家谱》,一个个鲜活的人物出现在我面前,一幅幅耕读传家的历史画卷映入脑海。《家谱》记载的二世祖薛京铨属明末清初人(京铨父以前的谱记已在“回变”中佚失,老《家谱》只好从京铨父开始记),九品候登仕郎。虽为“候登”,却利用他在乡间的特殊身份,重视发展全族的农耕事业,并在明末清初乱世之中坚持办学,确立了永宁村是附近教育中心的位置。京铨先祖在永宁村上塬修建三孔土窑洞,办起书房,至今人们把那里仍称“书房窑”。

京铨孙、四世祖薛呈玉,是《家谱》记载的另一位重要人物,郡廪生(即享受郡县定期钱粮补贴的生员),历经康熙、雍正、乾隆三朝,寿80多岁,是永宁六甲薛姓承上启下、奠定基础、迈向兴旺发达的关键人物。呈玉尽管没有入仕做官,境界却不失高迈,眼光可谓远大。据村中出土的刻石记载,呈玉“有大德,乡里重之,同立碑石。”他在以农为本的同时,十分重视教育儿孙和族人读书。他有五个儿子,都在青年时考取生员功名,人称“一门五庠生”(庠生是生员的别称)。在那个年代,一个普通农家出现一位生员已属不易,难能可贵。而薛家连出五位庠生,且五子皆自强立业,家境富裕,忠厚仁义,这样的家庭更属凤毛麟角,稀罕至及,自然在郡县闻名遐迩,乡里艳羡不已。乡人称赞呈玉颇有《三字经》中“窦燕山,有义方。教五子,名俱扬”之风。《宜川县志》有载:“薛呈玉,字昆山,号济百,乾隆二十二年寿高83岁,钦授乡饮耆宾,同时有五老在县举行乡饮酒之礼。以外四人其名不传。”乡饮酒礼,是封建社会县以上地方官员按时在儒学举行的一种敬老仪式,有资格参加乡饮酒礼的年高有德的大宾即“乡饮耆宾”。

呈玉先祖的长子薛世鹏(是永宁薛家长门之祖)在永宁学堂执教40多年,举人、清朝宜川县乡贤王彦褒是他的学生,王举人为世鹏先祖撰写的《墓志铭》中记载:生而聪颖,雅好读书,至入泮后设教乡曲,从学甚众。……乾隆已卯,岁有奇荒,先生散粮于邻村,既而民困于食,先生又施粥救之。县主特出告示,彰之四外,重立碑石,置之署门。”“入泮”即指考上秀才,“乡曲”乃偏远的乡村。世鹏先祖的重大贡献,是于偏远的乡村设教,除了教化薛家子弟外,还招收云河两岸乡村的学生受教,且“从学甚众”。他终生从事于耕读事业,教化民风,教养生计,功莫大焉!

世鹏先祖的孙子、我的七世祖薛桐,字龙门,清朝国学大学生,曾担任宜川县庠老,即管理学校的官员。他除巡视几处学校外,主要精力还是在永宁设教讲学。他在永宁村建设了新的学校房舍,扩大了学校规模。他还在村南修建“魁星楼”一座,寄希望于后世能荣登金榜、夺魁显祖。永宁的村教,在几位先贤的努力下,出类拔萃、一枝独秀。不幸的是,由于清朝政治腐败,民族矛盾尖锐,在同治年间的“回变”中,永宁村于1680到空前洗劫,学堂和大部分民房被毁,村民被逼流离失所,逃亡在外。我永宁六甲薛姓集体逃至狗头山石寨,两年后才回到永宁村。这时的永宁村,田野里新坟骤增,村子里到处是断垣残壁,人们缺粮断炊,用野菜、树皮充饥,学堂自然停办了。

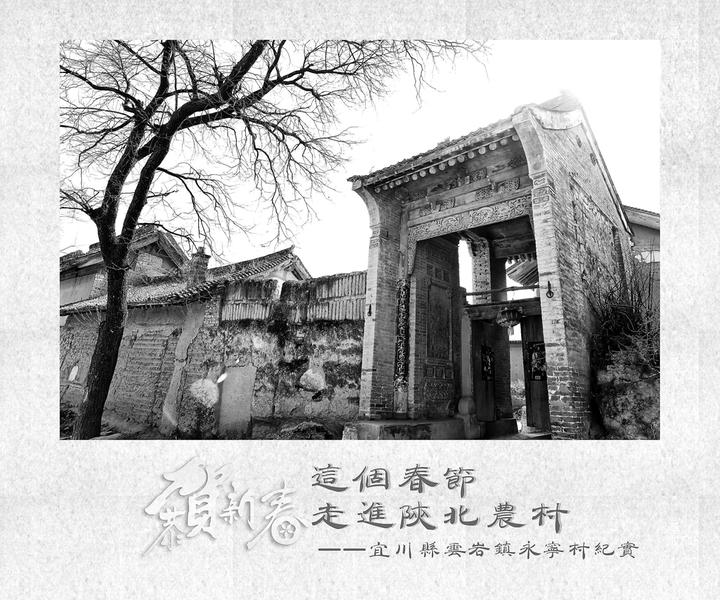

“回变”平息之后,随着农业生产和生活秩序的恢复,村中富户薛镜明家于同治十三年(1686年)办起了私塾,村人称之为“学堂”,他家以及同姓子弟恢复了上学。过了几年,上学的孩子不断增加,村中又有一富户薛玉贤(玉贤和镜明都是我的曾祖父辈,十世祖)又办起一所私塾,基本解决了全族青少年的上学问题。两家私塾均属半耕半读性质,农闲时全天开课,农忙时半天开课,夏收、秋收时不开课。在二十多年中,凡是上过这两家私塾的族中子弟,可认字几百个,会打算盘,成了当时人们公认的“识字人”。其中也不乏超群上进、庸中佼佼者,有六人考上廪生,二人考上增生,即廪生名额有限而增补的生员。还出了两位武生员。后来,经村人合计,将两处私塾合成一处村塾,即村学堂。学堂设在关公庙大殿之中。教书先生就是本村“字文很深”的两位廪生薛观暄、薛善行(均十一世)。1905年废除科举制度后,在云岩学董、本村人薛观骏倡导下,率先成立了“永宁民治初级小学”,永宁学校成为废除科举制后宜川农村办起的第一所学校。学校校址设在薛氏祠堂两座厢房中。学校面向全社会招生,最多时有40多名在校生。距永宁村100多里的原陕西省委书记李瑞山、原甘肃省政协副主席赵成德就是在永宁学校接受的启蒙教育(李、赵老家,当时属宜川县管辖)。学生越来越多,祠堂中两座厢房已显狭窄,难以为继。1941年,本村绅士、薛镜明孙子、时任宜川县商会会长的薛光星(第十二世)和富云乡政府联系后,决定在永宁村修建富云乡第四保中山国民学校,由薛光星任建校经理人。周围村的群众为学校积极献料,永宁村人不单主动献料,还主动出工。薛光星家捐款最多,承担了大部分建校费用。经一年辛勤努力,在关公庙大院中修建砖木结构教室2座、大礼堂1座、师生宿舍12间、灶房3间、厕所3间。学校大门修建得十分大方、考究,一砖到顶,中西结合形制,砖门楼上有两尊陶狮雕像,门楣上有校长薛光华题词“养正树基”四个大字;大门两侧墙上题词为“敬业”“乐群”。题词均为陶刻,笔体遒劲,雄健有力,制艺精湛,寓意深刻。两座教室和学校大门,至今保存完好,据说这是宜川县唯一保存至今的民国时期的学校建筑,成了永宁人钟情教育、怀念建校功臣的象征。新的校舍建成后,学生增加很快,1946年在校学生有80多名,比云岩镇小学还多10多名,永宁学校成了陕北高原上很有影响的一所学校。上世纪50年代,我在这里念书时,校园中有一棵千年古槐,槐树下有

前边所述的几位祖宗先贤,筚路蓝缕、艰难创业,厚德载物、耕读传家,是我们后辈的楷模,其功德高山仰止、景行行止。

二

永宁村许多旧宅大门上,曾挂“耕读传家”的匾额,村中大财主、字号“天德元”的大门上“耕读第”字迹犹存。如今,城镇或农村,一些新修的砖混平房门楼上通常嵌有类似古宅的“耕读传家”四字,可见其传承久远、民望所归。永宁薛姓家族,祖祖辈辈秉承治家古训,或耕织自给自足,或舌耕教书育人,熏陶了一代代后人的德行。什么是“耕读传统”?大概就是如下表述:在农耕时代,以农为本的同时,重视读书育人和教化品德修养的文化传统。家庭,是农耕社会基本组成单位,把这种耕读传统在家族、家庭中传承下去,就叫“耕读传家”。耕田可以事稼穑,丰五谷,养家糊口,以立性命;读书可以懂诗书,知礼义、修身养性,以立高德。对于一般农户特别是自耕农来说,既学谋生又学做人,是他们崇高的精神境界。农业生产属物质文明,读书育人属精神文明。二者互相促进、相得益彰,缺一不可。耕读传统,是我国几千年的农耕社会里,赖以维持民族生计、促进社会文明进步的基本传统,也是中华民族的伟大创举,在全世界绝无仅有、卓绝群伦。

农村是孕育中国悠久而灿烂文化的摇篮,也是民族谋生、培养人才的地方。我翻阅《家谱》,采访村中传说,体察长辈们的观念和行为,发现永宁薛姓多数人耕读传家的目的十分明确,即供养子弟上学是要让他们学会“看家护院、发家立业”的本领,能够识文断句、算账理财、书写契约等,更能明白事理、知道做人的道理,能够受到邻里乡间的好评与尊敬。较富裕的自耕农,则希望子弟学业有成、逐步向上流社会靠拢。村中流行一句话:“家境滋润千般好,不如供娃念书好。”说明在一般群众中蕴藏着耕读传家的内在动力,并成为其代代传承的保障。我父亲曾深情地回忆他小时在永宁学校念书的情形。他们念书时,有一半时间是半天上课,晌午饭后就跟着大人下地劳动,吃过晚饭后要把今天学的课文读熟,直到背诵。第二天上学后首先背诵课文、默写生字,如有差错,先生就要体罚。村中有些准备考入高一级学校的学生,读至半夜,第二天鸡鸣起床点灯再读,都是常见的现象。所以,晚上在永宁村巷道行走,常常能听到读书声。父亲说:“那种读书声,就是永宁的生气所在。”后来我上学时已合作化了,小学生不用下地,学校全日制上课。但每逢寒暑假期,父亲都让我每天早早起床,朗诵课文。课文背熟了,为了提高朗诵能力,就寻一张报纸让我大声朗读。父亲说:“家里有读书声,才能一正压百邪。”回忆父亲的话,使我想起“孤村到晓犹灯火,知有人家夜读书”

用于邻里相处、社会交往、道德修养。几百年来,虽然永宁村也几遭劫难、累受盘剥欺侮,但总体看,其经济状况是宜川北塬地区最好的,多数族人是自给自足的自耕农。在道德修养方面,信奉儒学治家格言,“传家二字耕与读,守家二字勤与俭,处事二字礼与仁”。乡里流传一句谚语:“永宁村没穷汉,待人接物礼周全。”永宁人口增长较快,民国初年在土匪烧毁房屋的废墟上,重建了永宁村,一排排新瓦房鳞次栉比,坐落有序;一座座砖包龙门,题额书联,傲然耸立。“天德元”家建起了一座形制规正、十分考究的大院落,院内木雕砖刻、楹联福壁,到处充满了耕读文化。一些家庭光景好、又有文化的人很受人敬重,他们就是农村的知识分子,大多处于世俗中心,是明白事理、德高望重的人,其中有的还被冠以“绅士”“乡贤”头衔,个别人担任乡村政权的领导人,这些人大多是耕读传家的组织者和倡导者。这样的农村知识分子,永宁薛姓代代不乏其人。多位百年前的人物,至今还在乡里传颂,可谓“流芳百年”啊!

老《家谱》以及史志记录的年代,凡农家子弟能够在社会生活中崭露头角、出人头地,均通过科举途径来实现。农耕时代的耕读传家,既是对农家子弟的普遍教育,又是造就高级人才的基础所在。自古以来,教育就是低层人士向高层奋斗的阶梯。耕读传家不单是科举制度的基础,还逐步形成了别具一格的耕读文化。尽管“劳心者治人,劳力者治于人”“万般皆下品,唯有读书高”的腐朽思想广为流传,然而与之对应的“耕读一体”“耕读为荣”“耕读传家”的理念,却深深扎根于广大农村和知识分子阶层,备受尊崇和盛赞。农耕时代的知识分子大多数出身于农村,他们做官后家中还在经营农业,退休后叶落归根,仍然回到老家继续耕读事业。有的入仕者,对劳动人民较有感情,把他们的感受转化为诗赋文章,为耕读文化增光添彩。还有那些在科举中屡试不第者、心灰意冷者、仕途遭遇挫折者、自视清高不愿为官者、满足于“员外”“乡贤”清誉者、穷泊潦倒者,都在耕读二字上倾注了不少精力,成为一种精神寄托和维持生计之业。中国历代著名的“家训”,都提倡一边读书、一边务农,并认为只有学会了务农耕种,才是谋生之本,继而通过读书探求修身、齐家、治国、平天下的道理。

清朝末年,废除科举制度,实施向学校教育制度转变。随之,“五四”运动新文化勃然兴起,开启了一个崭新的时代,耕读传家的形式有所变化,内容有所更新,但耕读传家作为一种优秀的传统,仍然在与时俱进地传承着。永宁村薛镜明家,从清朝同治年间开始发展,民国初年已成为陕北有名的大财主,他家的“天德元”字号商铺遍布城乡,“从宜川到西安,夜夜不歇别人店。”他家顺应百姓愿望,发扬光大耕读传统,做了许多兴教办学

除。上世纪四十年代初,宜川县无中学教育,小学毕业生能步行外出延安、洛川,远道升学者寥寥无几。1940年,宜川县商会会长、“天德元”商铺经理薛光星与县上另外七位绅士,联名向县府建议并筹划建设宜川中学事宜,全县筹得捐款21000多元,薛光星代表“天德元”家捐1500多块银元,是宜川各界捐款最多的人。薛光星的办学义举受到宜川人民的赞扬,国民党陕西省政府给予嘉奖。“天德元”家,从他们办私塾、办村塾、建村学校,一路走来,突显了耕读传家,实现了农商并臻。他们家从创始人薛镜明算起,一直到1948年至曾孙辈共40多口人中,男性传人没有文盲,在全县范围里,可能是受教育程度最高的家庭之一。薛镜明是郡廪生,清光绪年间的例贡生;他的三个儿子都是廪生,次子薛观骏在民国初年还去山西大学进修结业。观骏担任过云岩学区学董、县第一高小校长,还创办了宜川女子小学,后任县教育局长,编撰了《宜川续志》,填补了清朝乾隆时期至1928年的宜川史志空白。据《宜川县志》(民国)载,他精研内经,治病救人,“有体亲好善之心,托业活人之术”;他精通“堪舆”之术,民国初年修建县衙时,就是他勘定的风水位置。他在晚年编撰了永宁六甲薛氏《家谱》。废除科举制后,宜川县第一批大学毕业生共七人,“天德元”家就有两人即薛光枢、薛光汉,镜明的18位曾孙中,大学毕业的有9人,其余皆为高中毕业。1924年宜川县始设教育局,第一任教育局长是薛光汉,光汉在1926年成为杨虎城西北军的骨干人物。此后10多年,他家曾有3人担任过教育局长、2人担任过县财政局长、1人任过县兵役局长(民国县政府只有5个局或科)。1936年红军进驻瓦窑堡后,兴教办学,曾聘镜明长子薛观暄去瓦窑堡学校教国文。其孙子、曾孙辈,在中小学任教的有10多人,其中薛天纬是中文教授,新疆师范大学副校长,还有五人是延安、宜川名师。“天德元”无愧于“耕读第”三个字。

三

中华人民共和国成立以来,中国社会发生了翻天覆地的变化,农村实行合作化、改革开放,生产力水平已经今非昔比,人们的思想观念日新月异。几十年来,中国农村处在深刻的变革之中。农村自给自足的自然经济不复存在,实现了商品生产和交换,与农耕社会相比,已不能同日而语了。但是耕读传统的观念,还在各个方面影响着人们的观念和行为。

深受耕读传家影响的永宁人,时至今日,还经常用《三字经》《弟子规》《增广贤文》《朱子治家格言》等农耕社会的启蒙经典中的话,规范自己的行为,教育子女读书上进,如:“百善孝为先”“人而无信,不知其可也”“读书须用意,一字值千金”“国正天色顺,官清民自安;妻贤夫祸少,子孝父心宽”等,人们随口道来,朗朗上口。族人们也常用自己独特的方式进行相互交流、相互教育,有时不失恢谐、戏谑、风趣,使人们在这充满农耕传统文化的谈笑中受到启发和教育。1982年,族中有一位70多岁的老太婆患了“消渴”病(即糖尿病),等不到下顿开饭时间就要吃块馍或“窝窝”(用糜子或玉米面蒸的发糕)。有一天早饭后只剩一块“窝窝”,老太婆等不到吃饭时间,就把这块“窝窝”拿上准备吃下去,她的儿媳见状,说“这是给你孙子留的”,便一手把“窝窝”夺了过来。时间不长,老太婆就逝世了。族人给她写的“路祭”文(路祭即在出殡到村口时族人为死者开的追悼会)中有“不怕没窝窝,单怕夺窝窝”一句,其儿媳听了羞愧异常、深感后悔,其他人也从中受到教育。族人对写悼词的人敢于坚持正义、激浊扬清的举动,赞扬有加。上世纪60年代三年困难时期,村中有弟兄二人用对联对话的事也传为佳话。弟弟考上中专学校,因为吃不饱跑回家中,不愿继续上学。家中怎么劝都无用。过了两年,弟弟又嫌干农活太苦,要求在外干公事的兄长给他找个轻省的工作干,兄长无法解决他的问题。过年时,弟弟往兄长房门上写了副对联:“乐悠悠,他人在外不知乡下苦;愁闷闷,苦守家中枉读十年书。”兄长看后,另写一副贴在墙上,联曰:“怕苦怕饿而辍学,有吃有穿好耕田。”横额:“耕读传家”。从此,弟弟再没有要求兄长给他找工作,安心务农。还有一件事,在村中作为笑谈。村中有一小伙子在邻村认识了一位女青年,双方愿意结为夫妻。按农村的习惯,男方还需请人说媒,方能举行婚礼。这个小伙子不好意思对父亲言明,便在父母房间的历书封皮上写了两句话:“长子二十已有子,次子二十还无妻。”父亲看到后,心下暗喜,问清原委,马上请媒人,定了结婚佳期,也了却了心中一件大事。

半个多世纪以来,永宁村薛姓人口在解放初的基础上发展很快。1950年永宁村有280口人,住在外村的永宁薛姓有80多人。现在永宁村有590多人,外村的薛姓有200多人,村内村外统称“永宁薛家”。永宁薛家在外工作、并常年居住在城市的有300多人。在永宁村居住的人,耕种2000多亩地,历经合作化、大跃进、农业学大寨、实行生产责任制,虽也受过短暂凄惶年月,但大多年份丰衣足食、家道殷实。民以食为天,国以民为本。农业学大寨时期,永宁人平整了塬上两千亩土地,治理成基本农田,亩产大幅提高,曾是全县先进大队。实行大包干后,先是种烤烟,后又栽苹果,面积达到1500多亩,“花钱靠苹果,吃饭买袋儿面。”村里人几乎全盖起了新的砖混结构平房,村庄占地面积是解放初的两倍。前几年,县政府投资,将永宁村中道路进行了混凝土硬化。永宁村文化人较多,对焕然一新的“南北两纵、东西九横”巷道重新命名,“两纵”是魁星路、新风路;“九横”是永安路、尚文巷、中贤巷、厚德巷、向阳巷、勤俭巷、致富巷、耕读巷、大志巷。这些命名蕴涵着浓厚的耕读传统内容。永宁薛家子弟在城市参加工作的人较多。上世纪五六十年代参加工作的人,家属大多居住在村里,叫“一头沉”干部,逢年过节就回到村里与父母、妻儿团聚。“文革”后参加工作的人,夫妻双方多是干部或工人,叫“双职工”,和村中的老人聚少离多,但每到春节都要携带妻子儿女回村里过年,是谓“父母在,不远游”“父母在,家就在”,老人们能见到儿孙亦甚感慰藉。有的老人被儿女接到城里享受天伦之乐,院中蒿草没墙,蛛网尘封,大门上锁,使人看了别有一番滋味在心头。清明上坟,年关祭祖,团聚于寂寞的故园,叙说社会发展的信息,怀乡与乡愁也渐渐袭上新一辈人的心头。

在永宁村担任过基层干部的人,回忆往事,觉得解放后永宁村最有成就感的事业还是教育得到大发展。老支书志耀兄给我说:“咱永宁人对办学育人情有独钟,耕读传家百年不移,这才是优秀传统、千年大计啊!”解放后,党和政府十分重视教育事业,把原来学校更名为“永宁初级小学”,并实行“民办公助”,即教师工资由政府负担,减轻了村民负担。1970年办成五年制小学,1971年办成七年制学校(即一年级至初中毕业),方便了本村以及周围十多个村子学生上学。当时,学校仍属“民办公助”,可因永宁大队集体经济得到长足发展,在校学生(包括外村来永宁上学的学生)一律免交学费,学校也办起了“学农基地”,实行“创收节支”。那时的永宁初中,在永宁大队的支持下,经学校校长、教师的辛勤努力,提高了教学质量,使毕业生升中专、升高中比例在延安地区名列前茅,累计输送中专生126人、大专生28人,其余学生全部考入云中高中班(当时国家分配中专毕业生的工作,农家子弟成绩好的学生多数考入中专),一度声名远播、誉满延安。1985年教育布点调整,永宁学校恢复了六年制小学建制,这一时期本村人薛征辰等人任教员,他们孜孜不倦,寒暑不辍,爱岗敬业,默默奉献,在儿童启蒙、普通话教学、学习汉语拼音、练习毛笔字诸方面,都受到延安地区、宜川县教育部门嘉奖,有突出建树。至上世纪90年代末,永宁校舍经历半个世纪的风雨,虽经多次修补,仍显陈旧,教学条件亟待改善。薛族子弟薛义忠时任延安市委副秘书长,他十分关心村中学校建设,他向延安市时任书记王侠介绍了永宁优秀的耕读传统。王书记有了此印象,在宜川下乡途中绕道永宁村,视察了永宁学校。她对永宁深厚的人文传统十分赞赏,便决定在建校舍方面给予支持。随后延安市财政局拨款28万元,永宁村建起了一座二层、20间的砖混结构教学楼,重新修建了学校围墙。永宁在外地工作的人捐钱捐物,使学校设备焕然一新。

新的教学楼使用不到三年,又一次调整学校布点,将农村学校一律撤销,一个乡镇只留乡镇政府所在地一所小学。永宁学校随之停办。多少年来,人们听惯了学校上课的钟声,听惯了学生放学时的歌声,村民们按学校上学、下学的时间上工、下工。每逢星期一早晨,学校师生列队敬礼,国旗冉冉升起,正在周围干活的人停下手中活计,注视着这庄严肃穆的时刻。这就是乡下的生气,就是偏远农村的文明。朗朗的读书声,悦耳动听的歌声,庄严的升国旗仪式,乃至延续了几百年的乡学、村教历史,匆匆而去,像被风吹走了。

乡学、村教被风吹走了,但永宁人耕读传家的世代沿袭,村级文化牢固的基础,却是吹不走的。据编《家谱》中统计,科举制时期永宁人考取生员的有50多人,武生员5人。民国时期大学生4人,高中生5人,初中毕业生15人。现有成年人中,基本普及了九年制教育,其中高中学历的86人,中专学历的61人,大专学历的60人,本科学历的100多人,研究生16人。具有中级职称的76人,高级职称的33人(其中教授6人,主任医师6人,高级工程师6人)。在国家行政机关工作的39人,在国家事业、国有企业单位工作的100多人(大部分是教师和医生)。在民营企业和其他部门工作的有30多人。军级干部1名,地厅级干部2名,县处级干部15名,大学校长1名,大学党委书记1名,著名学者薛天纬任全国李白研究会会长。

这10多年来,永宁薛家每年都有几十位老人或妇女,住在云岩镇或县城供儿孙上幼儿园、上小学、上中学,没有一个儿童辍学。只是农民的教育成本加大了,至于小学教学质量是否比永宁学校高,说法不一,村民们怀念多年前的永宁学校倒是真情实感。妻子去给儿女上学做饭,丈夫在家又要下地、又要做饭干家务,出门一把锁,进门一把火,连个说话的人都没有,既当婆姨又当汉。他们这样不怕苦、不怕累、不怕孤独,期待着什么?因为他们知道,自己的孩子并非浑金璞玉、天生才子,而是要按“玉不琢,不成器;人不学,不知义”的要义,去教育他、深造化,才有好的前程。他们懂得“学习改变命运,知识创造未来”的道理,再难也要供孩子上学读书。物质的贫穷不可怕,精神贫穷才是最可怕的。他们这样做,能获得物质精神双丰收吗?我想是可以的,一般说来,善良的愿望,虽然会遇到挫折,但经过努力,最终都会实现!

学校停办了,永宁人似乎并未放弃,他们对耕读传统愈思愈浓,历久弥深。学校停办后他们对学校保护的力度并未减弱,这几年还把校舍维修了一遍。不少人想把幼儿园、小学重新办起来。

“子规夜半犹啼血,不信东风唤不回。”永宁人在耕读传家的路上走了几百年,在新的时代,一定会成为爱国、诚信、敬业、友善的人!