发布日期:2017年10月24日

精准脱贫的“安塞答卷”

贫困户采摘西红柿

贫困户采摘西红柿  马家沟扶贫移民搬迁安置点

马家沟扶贫移民搬迁安置点  贫困户张世俊看出菇情况

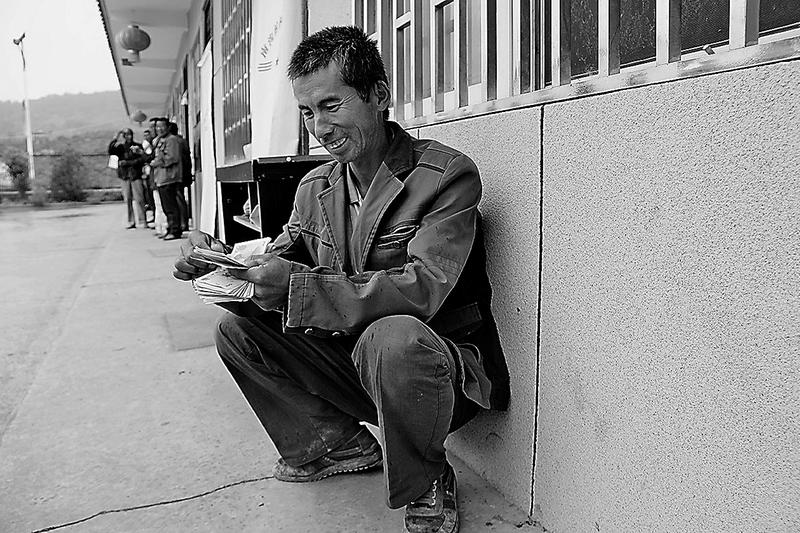

贫困户张世俊看出菇情况  贫困户喜领分红

贫困户喜领分红  贫困户务工苹果园

贫困户务工苹果园 通讯员 蔡英

2015年以来,安塞区认真贯彻落实习近平总书记在陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上的重要讲话精神和省市精准脱贫的各项部署,坚持把精准脱贫作为推动全区经济社会转型发展、实现追赶超越目标的重中之重来抓,以精准扶贫、精准脱贫统揽农业农村工作全局,紧紧围绕“两不愁、三保障”和“六个精准”要求,多措并举精准施策,积极探索扶贫模式,举全区之力推进“八个一批”脱贫工程(产业脱贫、搬迁脱贫、文化旅游脱贫、能力就业脱贫、生态补偿脱贫、项目和基础设施脱贫、医疗救助健康脱贫、社会兜底保障脱贫),推行了五大工作机制(“一联双包”、资金投入保障、企业社会帮扶、监督考核激励、组织领导保障)和产业扶贫四种模式(合作社帮带、企业大户带动、土地流转和果园托管、支部引领),综合施策,精准发力,精准脱贫工作取得了阶段性成效。2016年贫困人口人均纯收入达到5320元。

区委副书记、区长曹振宇说:“脱贫攻坚既是一项必须完成好的政治任务,也是一项实实在在的民心工程。全区党员领导干部要积极投身扶贫攻坚一线,凝聚共识、众志成城实现脱贫攻坚目标,动态调整‘回头看’,决不能落下一个贫困村、一位贫困群众,做到攻坚扎实有力、扶贫精准到位。”

精准自查 清洗数据“回头看”

扶贫“回头看”,攻坚更精准。今年4月11日省委、市委常委会议之后,安塞区及时召开会议,认真传达学习中省市会议精神,按照“5个时间节点”和“十条铁规”“八大作风”要求,将脱贫攻坚作为一项极为严肃、极为重大的政治任务来抓,坚持问题导向,从严从实开展整改落实工作。对照中央通报5个方面的突出问题和省委、市委关于整改工作具体方案,安塞区全面深入开展自查自验,针对查摆出的部分贫困户识别不精不准、长效产业未建立、集体经济薄弱和扶贫工作管理信息化程度不高等13个方面的问题,对标施策,举一反三,研究制定了《脱贫攻坚整改工作方案》和《整改任务分解落实方案》,明确了整改目标、重点内容、方法步骤、政策措施、责任领导及部门单位。

谁是贫困户,群众说了算。“拓建芳家特别贫困,一个男人独自支撑着这个家庭,老婆脑梗导致残疾,老人年纪大了,我认为他家应该纳入贫困户……”这一幕发生在安塞区建华镇肖官驿村党支部。参会的干部群众各抒己见,现场气氛热烈。

为了保证全面小康路上“精准扶贫,不掉一人”,安塞区启动了精准识别贫困户工作“回头看”,要求所有贫困村再次核实贫困户信息,查缺补漏,及时调整。肖官驿村对此高度重视,及时将消息下达到全村4个自然村,并及时召开“回头看”评议会,有村民选举产生的评议员现场对补录贫困户申请人“品头论足”,发表各自意见,符合要求的及时纳入,不符合要求的及时剔除,到底谁能进入贫困行列,大家说了算。

在会议现场,屋里屋外挤满了参会的村民代表、老党员、村干部、镇驻村干部和帮扶单位区政务服务中心工作队队员。

“张启元,虽然30多岁,但是本人患有强直性脊椎炎,不能干活,一天还要看病花钱,家里就靠婆姨一人干活,还有两个老人,也是常年有病,娃娃还在上学,他应不应该评为贫困户,请大家发表意见。”村党支部书记袁广胜话音刚落。

启元家里就是太可怜了,应该评为贫困户,村民们纷纷表示,举手通过。

“拓建飞,现在两个娃娃都毕业了,上班挣钱了,夫妻两个也打工挣钱着了,我觉得他家不应该评为贫困户。”村民王海军提出质疑。

最后,通过参会人员通过当面“提”、现场“议”、即时“定”,评议会共评出剔除不符合条件15户,新增贫困户15户。

“评议会结束后,我们还要在村进行公示7天,广泛接受群众监督,无异议后再上报镇里。”肖官驿村第一书记付有武说,“这样做的目的就是杜绝人情、关系下的贫困户错报漏报,坚持做到不漏一户,不落一人”。

笔者从区扶贫办了解到,严格按照复查复审“7个步骤程序”,逐村逐户进行调查核实、解剖分析、精准识别。通过信息摸底、入户核实、民主评议、两次公示两级审核、备案审核、信息采集、数据录入等工作,积极开展“回头看”工作,确保精准识别率达到100%,共新识别贫困人口804户、2427人,剔除122户、308人。今年全区核定建档立卡户4728户、13914人,其中未脱贫2357户、7138人,已脱贫2371户、6776人。

精准施策 打好脱贫“组合拳”

近年来,安塞区着重以产业扶贫为“抓手”,以“长抓苹果、中抓香菇、短抓养殖”为发展思路,着力培育山地苹果种植、日光温室大棚弓棚蔬果、大棚香菇种植、舍饲养驴等特色产业,积极探索“长短结合、互为补充”的产业扶贫新模式,助力脱贫“双保险”,保证每个贫困户至少有两项长短结合、互为补充的致富产业,取得了良好的成效。

今年59岁的张世俊和老伴儿居住在安塞区建华镇肖官驿村。由于老两口均患有高血压、糖尿病等疾病,行动不便、劳动吃力,这些年仅靠种五六亩玉米、糜子等农作物为生,一年收入不到2000元,是村里“数扶难富”的贫困户。2016年,安塞区建华镇成立了以香菇种植为核心的安塞益博农民专业合作社。合作社理事长刘涛介绍,合作社负责前期菌的培养,培育成熟菌棒之后再由农户在自己棚内培育,同时,合作社还负责最后的收储销售,而农户也可以自主销售。听说镇上搞起了香菇合作社,老张第一时间加入了进来,去年培育了1200个菌棒,收入就达到了7500元,不到一年就尝到了种香菇带来的甜头。

招安镇白渠村是区爱卫会的帮扶点,在村主任倪明慧的多方努力下,成立了白渠富民大樱桃专业合作社,新建樱桃园50亩,今年已经零星挂果。6月12日,白渠村党支部院内热闹非凡,贫困户个个手数钞票,乐得合不拢嘴。

“明年樱桃大量挂果后,收入会更高。”正在数钱的张桂富高兴地说。在安塞区8075名贫困人口中,像张桂富家这样的贫困人口有近3900名,他们大多是老弱病残,没有劳动能力。面对这样一群“三无”特殊贫困户,安塞区创新扶贫模式,开展了扶贫资金入股帮带脱贫模式,使这些特殊扶贫困难户也有了致富产业。

“将财政专项扶贫资金入股到企业或合作社,让‘三无’贫困人员当股东享受不低于银行利息的保底分红。这是我们精准扶贫的探索,有能力的贫困户通过产业扶贫的方式帮助他们脱贫,而特殊贫困人口,我们则通过特殊办法帮助他们取得收益。”安塞区扶贫局局长牛社智说。

分管全区扶贫工作的安塞区委常委陈富山表示,安塞把有能力发展产业的贫困户都纳入到产业扶贫中来,让贫困户用自己的能力改变现如今的贫困生活。“特别是让贫困户至少有两项脱贫产业,长效短效结合帮助他们脱贫。”

招安镇创新推行了“借驴还驴”模式,圆了贫困户的产业梦。“这种‘借驴还驴’模式破解了贫困户无条件发展产业的难题,降低了发展成本。同时,相应的补贴政策激发了贫困户兴产业的积极性,用财政贷款小资金撬动了贫困户的大投入,有力助推了全区产业发展。”招安镇党委书记刘政说。

据了解,安塞区聚焦“八个一批”,全力打好脱贫“组合拳”。扶持贫困户发展苹果7572亩、大棚(弓)164座,种植香菇86.5万棒,发展家庭小型养殖2563户,种植杂粮1.1万亩;针对病贫原因,深入推进健康扶贫,制订了完善的大病保险、商业医疗保险、大病医疗救助和慢性病救助等一系列健康扶贫政策措施;加强贫困村基础设施建设,解决贫困群众出行难、饮水难、看病难等问题;加强能力就业培训,开展精准扶贫技能培训,提升贫困劳动力自身素质,推动造血式扶贫;加快移民搬迁和危房改造步伐,搬迁2598户,其中集中安置2384户,分散安置214户,改造危窑危房254户;统筹推进生态和文化旅游脱贫,103户贫困户通过文化扶贫实现脱贫致富;加快村集体经济培育,积极推进农村“三变”改革;全面落实社会兜底保障政策,对丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的贫困家庭以及“五保”户和孤儿,全部实行兜底保障,做到应保尽保。

精准冲刺 打赢脱贫“攻坚战”

基于脱贫攻坚新的形势和任务要求,2017年9月8日,安塞区召开了全区秋冬农业农村工作暨脱贫攻坚秋季攻势行动动员大会。进一步传导压力、落实责任、补齐短板,确保该区精准冲刺,全力打赢脱贫“攻坚战”。

区委副书记、区长曹振宇要求,安塞区要坚持把脱贫攻坚作为最大的政治、最大的任务、最大的民生,切实强化“一号工程”意识,紧扣“六个精准”“八个一批”的要求,用足各项政策,汇集各方力量,整合各类资金,全力以赴补短板、促提升,实现脱贫攻坚首战大捷。

咬定目标不放松,不打胜仗不罢休。安塞区计划今年7个村、177户562人实现脱贫“摘帽”。针对自查、交叉检查、调研组、督导组检查中暴露出来的短板,安塞区要求各乡镇和行业部门要立足今年贫困人口减贫、贫困村退出的各项目标任务,坚持靶向施策,对症下药,逐户对标查实贫困户脱贫、贫困村退出存在的问题,顺排工序、倒排工期、落实措施、对标补短,深入开展一次“回头看、查补缺”专项行动,持续用力不松劲地抓好问题整改工作,尽快补齐短板,全面提升该区脱贫攻坚整体水平。

在精准扶贫过程中,安塞区不遗余力真帮实扶,切实做到群众满意,各级各部门团结一心,振奋精神,紧紧围绕到2020年全面建成小康社会这一总目标,继续把脱贫攻坚作为“一号工程”,坚持不懈抓好产业扶贫、基础设施建设、壮大村集体经济、健康教育扶贫并持续强化制度保障机制。扎实推进各项措施落实生根、开花结果,确保今年贫困户人均纯收入达到6500元以上,80%以上贫困户达到脱贫标准,为全面奔小康奠定基础。