发布日期:2017年10月29日

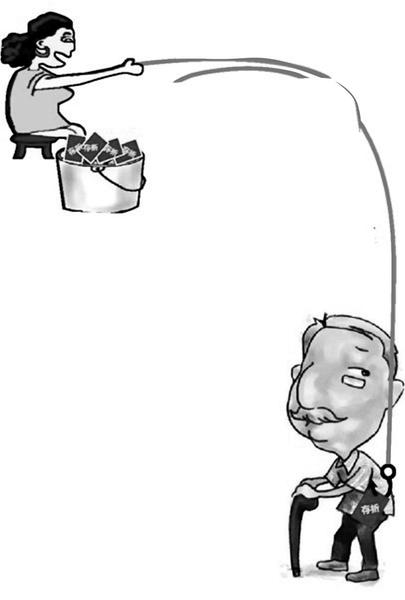

老人屡屡被骗到底怎么了?

老人屡屡被骗不在少数

老人屡屡被骗不在少数李先生知道父亲受骗时已经不再惊讶,只是随口问了一句,“这次又买什么了?”

李先生的父亲今年68岁,是一名退休教师。前不久,老人家路过农贸市场时,看到街边有十几个人围在一起,有的踮着脚,有的蹲在地上低着头,都往里面看。他感觉好奇,过去一看才知道,有个老年人正在卖“古董”。

“古董”被放在包里面,只露出上半部分,从颜色上看是一件铜制品,一个男童骑在一只梅花鹿的身上。据卖东西的老人介绍,“古董”是一件青铜器,具体出土的年份不清楚,是家里祖传的宝贝,由于急着用钱,想给宝贝找个好人家。卖家讲完,一名中年男子立即拿出3500块钱要拿走,老人听了之后摇了摇头,执意表示至少值6000块钱。紧接着,一中年女子说6000块钱太贵,与老人商量可否4000块钱拿走,老人还是没有同意。

“你看那个梅花鹿和男娃娃都雕得很逼真,神态也自然,还是个青铜器,肯定是个宝贝,老汉在这卖就亏了!”人群中有人替卖家惋惜。这时,卖“古董”的老人见站在一旁的老李有些心动,主动把包打开,让他仔细瞧瞧。老李一看果然精美,还特意用手掂了一下,很有分量,感觉是真的,就开始与卖家讨价还价,最终以4500块钱的价格拿到了宝贝。

回到家中,老李抱着这件“古董”爱不释手。可是,没过多久他就发现,这东西居然掉颜色,弄得他两只手上全是黄铜色,很难洗掉。

老李已经不是第一次被骗了。去年秋天逛商场,参加了一个凭购物小票抽奖活动,抽到了一等奖——玉器一折券。店员十分惊讶地告诉他:您太幸运了!一千个奖券里面只有两个一等奖!老李一看,周围的确有好些人抽到的都是“谢谢惠顾”,心里顿时激动的,挑了一个“原价”29800元的翡翠挂件,打完一折2980元买回家,还小心翼翼地藏在柜子里。最后儿子发现告诉他那是骗人的,谁知老李根本不信:“有宝石鉴定书呢,肯定是翡翠,就算不值三万,我一折买的也不亏。”李先生当时真是哭笑不得。

其实,像老李这样屡屡上当受骗的老年人不在少数。

75岁的秦大爷每天深夜坚持看购物频道,经常一看就是一个通宵,说是方便第二天下单购物。自从迷上电视购物,秦大爷成了每个月都要收快递的“购物狂”,他存下的15万元,不到1年被各类劣质的保健品、白酒、字画和纪念币消耗殆尽。

在此之前,秦大爷相当节约。为了捡便宜,他曾经骑着摩托车去批发市场买东西。一次性筷子刚刚风靡时要收一毛钱,老爷子出门都是自带筷子。冰箱里堆着下午从超市和菜市场买来的打折肉品,还赶好几站公交车去买便宜的莴笋。

2015年底开始,秦大爷发现银行的理财产品收益太小,就给老伴说:我要赌一把。他看上的是各类电视购物商品。

堆了半面墙的白酒,藏在柜子和床下的20多幅书画,立在床头代替糖尿病药品的各类保健品……不到1年时间,为了购买这些自以为很有“价值”的东西,他和家里几乎决裂,过了一辈子的老两口分开做饭、互不言语,和两个儿子一见面就吵架。

79岁的宋先生爱买保健品。2013年,他因其他老人介绍,参加了一个健康讲座。据他介绍,当时参加讲座的有30多人,都是和他年纪差不多的老人。公司当时请了北京的专家,告诉大家吃公司的一种保健品,能够治疗多种疾病,同时还能在突发疾病时有急救作用。

在听完专家的讲座后,宋先生便花了近1.6万元购买了两件名为“富宝口服液”的产品。宋先生说,在这几年时间里,他陆续参加了不同公司组织的健康讲座几十个,仅是购买保健品就超过5万元。家里专门腾出一个房间,堆放各类保健品和理疗器械。

直到去年,宋先生才感觉自己好像受了骗,去找销售商退货,发现他们的店早就关门了,打电话也没人接。

为啥骗子能轻易得手?

为什么这些大家一看就知道是“骗术”的小把戏,老年人看不出来呢?为什么儿女告诉老年人“你被骗了”,老年人却坚定地认为自己是对的呢?延安大学公共管理学院教授任晓琳说,人到老年,人生阅历丰富,自然而然什么都懂,所以他们往往会坚持自己的观点。我们常常听到老年人挂在嘴边的一句话就是:“我过的桥比你走的路还多,我吃的盐比你吃的饭还多。”这种心理状态,有时会影响到老年人对事情的判断力。

老年人生理特点也导致他们的判断能力下降。随着年龄的增长,一些人会变得越来越固执,越来越冲动。他们判断问题时,往往带有感情色彩,不管是遇到卖“古董”的,卖保健品,或者是卖大米的,只要满足了自己的情感需求,就有可能会冲动购物。

一些老年人屡屡上当受骗还与贪图小利有关。人到老年,占有的社会资源相对较少,能够挣钱的渠道越来越少,身体条件越来越差。老年人更加关注健康和财富,有些老人会比较看重小利,不能全面地权衡利弊。文化层次较高的老年人在关注健康的同时,更注重生活的品质,更注重自己的精神需求。“当一个人的衣食住行等基本需求得到满足后,就有更高的精神追求,需要在群体中找到归属感。”他们认为文化产品能让自己归属于更高的“段位”,就会喜欢买古董、买家具、聊收藏,也就会在他追求的领域出现“高价买劣品”的情况。

任晓琳认为,老年人屡屡上当受骗,所折射出来的是三个层面社会秩序的失范。第一个层面是老年人生存、生活危机所造成的老年人内心生存理念、财富观念的扭曲。一方面老年人珍视自己后续的生活质量,认为用金钱购买生存质量是合理的,同时新的购买过程可以让自己获得增值的财富,进而可以换回来更多的生活享受。另一方面,不愿影响儿女生活,自己给自己提供生存的各种保证,客观上可以减轻儿女的负担。这种观念使得老年人上当受骗有了客观的心理准备而自己又浑然不知,显得不明道理。第二个层面是骗子团伙钻法律漏洞,利用各种新理念包装整形产品,攫取利益不择手段,扰乱社会成员获取财富的正当秩序,精神空虚的空巢老人和判断能力较弱的老年群体就成了他们蛊惑和欺诈的重点对象。第三个层面的失范是社会对此类犯罪监管失范,打击缺乏力度,形成监管盲区。网络技术和信息犯罪手段的隐秘性,快捷性使得法律对这一类犯罪监管形成空隙,欺诈团伙打着各类旗号,老年人眼花缭乱,很难辨别真假,让欺诈行为具有迷惑性,增加了监管部门本身识别、鉴定的难度。