发布日期:2017年11月25日

从《取火记》的思想理念到“人类命运共同体”的博大情怀

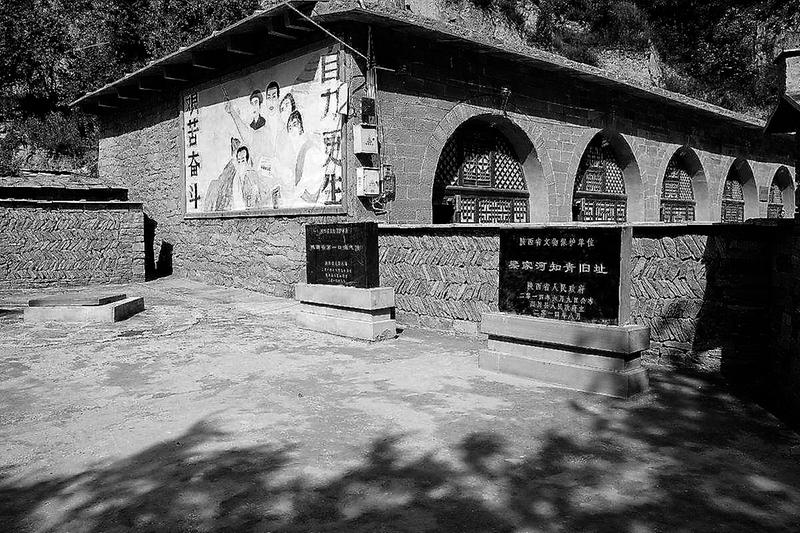

梁家河知青旧址

梁家河知青旧址 曹谷溪

不知道大家是不是跟我一样,有这样的感觉,我们从来没有像现在一样,在远离首都的陕北延安,学习《习近平的七年知青岁月》。近距离地跟一位大国领袖对话,走进他丰富而具体的精神世界,探究其历练的足迹和博大的胸怀。

任何一代领袖的产生,都有其特定的历史背景和土壤。

习近平曾坦诚地说,在他的一生中,对他帮助最大的,“一是革命老前辈,一是我那陕北的老乡们”。《习近平的七年知青岁月》一书,所触及的内容,不仅是青年习近平感人至深的劳动锻炼过程,更是习近平人生信仰和至高理想的形成过程。通过进一步学习,我们不难发现蕴含在这些感人故事中,在领袖成长过程中的,思想层面的内容。作为本书的受访者之一,我也是在深入学习中,有了新的发现或者新的感悟。

1974年,时任延川县文安驿公社梁家河大队党支部书记,年仅21岁的习近平,在陕北的大山中掀起了一场波及陕西全省的沼气革命。为了配合省政府在延川召开的全省沼气推广利用现场会,县里要求写一篇关于习近平先进事迹的新闻报道。县委书记申昜说:“谷溪人熟,情况熟,掌握的资料多,这篇重点文章的采访写作任务,由他来独立完成。”

于是,1975年9月20日,《延安通讯》头版头条发表了这篇长篇通讯《取火记》,报社总编李彬同志亲自为这一文稿撰写了社论。

几十年后,再次回想当年采写《取火记》时与习近平的相处,我以为他的“不忘初心”的崇高共产主义理想信念,以及“人类命运共同体”的思想理念,应该早在他的青年时期就已经悄然萌发。

细心的读者或许还记得《取火记》开篇的一段话。

“火,是被人类征服的第一种自然力。从远古钻木取火的神话传说,到煤、油、天然气和太阳能的应用,人类为了火的利用、燃料的来源,曾进行了几十万年的艰辛斗争,不断换取人类的文明、进步!(短短76个汉字中,用了三个‘人类’)今天,正在进行的推广利用沼气,也是这场斗争的一个新的回合。”

如果说整篇文章记录的是青年习近平在“沼气革命”中的先进事迹,那么,这段话则体现了一种更具理性,更具思想的信息。现在看来这是一段很平常的话,如果将它回归到“全国江山一片红”的历史断面上,这段话的意义和价值更值得我们深思。

在采访过程中,我和习近平住在一个窑洞里,两个人横躺在小土炕上,天南地北闲聊。先拉制服跳蚤的方法。近平说,将“六六六粉”撒在炕上太呛人;我说,将“六六六粉”撒在门口,把跳蚤拒之门外。近平说,一扫地不就没了?我说,先用水将门口的地面洒湿,让“六六六粉”粘在地上,药就渗进土里。撒一次就能管用好几天。

说到沼气,平时不多言谈的习近平更像是一位满怀激情的能源专家。他说,火,是人类征服的第一种自然力。火的利用,燃料的来源,是人类永远的课题;村子里本来劳力就少,上山砍柴费时费力,特别是到了农忙,还耽误队里的生产。总不能让群众没柴做饭吧?刚来的时候,知青不会砍柴,老拿队里的庄稼秆烧火做饭,群众也有意见……

当年的陕北,不仅吃粮困难,烧柴也同样困难。其困难的程度,在陕北流传一个“烧鞋煮面”的故事,令人心痛。七十年代,有位下乡干部到一个农户家吃派饭,女主人把面条下到锅里,柴火没有了。连牛粪、羊粪、驴粪也没有了,在万般无奈的情况下,这位妇女赶忙脱下自己的布鞋,投进灶口,紧拉风箱,才将待客的面条煮出来;干旱的气候,瘠薄的土地,落后的耕作方式,加上不切实际的政策,陕北的父老乡亲缺衣、少食、没柴烧。为此,不少人甚至搭上了性命。我五十八岁的父亲就是在捞“河柴”时坠身洪流而亡,乡亲们追了十五里路程才找回他的遗体……

习近平从办沼气的现实需要,谈到能源发展的历史过程、新能源的发展趋势,以及能源利用与人类发展的关系,他说:“今天,正在进行的推广利用沼气,也是为了(换取人类的文明、进步)斗争的一个新的回合。”就是这次谈话,将这一则关于办“沼气”的新闻报道赋予了新的生命,将新能源开发上升到为了人类的文明、进步的高度。习近平的一席话让我联想到古希腊“普罗米修斯”天庭盗火的神话传说,于是将这篇报道命题为《取火记》。自然使这篇平常的新闻稿承载了更为丰富的精神寓意和思想内含。《取火记》如是写道:

试建沼气池的战斗打响了,参加试建的贫下中农、沼气技术人员干劲十足,夜以继日开石备料,挖坑奠基,干得热火朝天。可是,一些思想保守的同志却在一旁说怪话:“五八年拐峁大队花一千多元办沼气没办成,这回还是劳民伤财”;在梁家河有人当着正忙活着办沼气的习近平说:“好后生哩,别逞能,四川暖,延川冷,沼气在咱这儿办不成!”有人甚至断言:“沼气过不了秦岭”“要是沼气能点灯煮饭,除非母鸡叫鸣,公鸡下蛋!”

一股股冷风,吹不凉每一个试建组同志开辟农村燃料新来源的热心,一个个建池中遇到的困难,挡不住他们大干快建的前进步伐。他们豪迈地说:“困难面前有我们,我们面前无困难!”

建池需要沙子,可是梁家河没有,习近平同志就带领几个青年到十五里外的前马沟去挖;建池的水泥运不进沟,他又带头从十五里外的公社背了回来;没石灰,他们又自己办起烧灰场……

沼气池建成装料,突然发现池子漏水跑气,如不及时清理出水粪,这口池子就有报废的危险。去四川学习过的沼气技术员刘春合和习近平一合计,就连夜用桶往外吊水粪,吊桶上的麻绳子把手勒红了、勒破了,他们全然不顾,突击一天一夜,把四十立方米的水粪全部清理出池子,装过料的池子,池壁沾满粪浆,又脏又臭,在炎热的夏天进池修理,更是憋得人喘不过气来。习近平和刘春合等同志相继跳进池内,用清水洗刷池壁,寻找裂纹,进行修补……

七月中旬,在两三天内,梁家河、延水关和农场的三个沼气池先后产气点火,终于,粉碎了“沼气不过秦岭”的神话,陕北高原点亮了沼气灯!

通过几次交流,采写任务便轻松愉快地顺利完成了。这篇文章,虽然遗留一些那个时代的痕迹,但思想立意方面,完全体现的是一种务实、理性的成分。说实话,这样的行文风格,在当年实属不易。即便现在读来都是一篇可读性很强的文章。正是鉴于这样的共识,我跟习近平的以后的交流也就自然更进一个层次。

1997年,我曾在《延安文学》第2—3期合刊的一篇题为《绥德汉》的文章中,情不自禁地写了这样一段文字:

我不知道亲爱的读者是否曾关注“老三届”们的命运和成长过程?这是一批特殊历史境遇中造就的一批特殊胆略、特殊气质、特殊品行的人们。由于历史的原因,这茬人过早地失去了读书的机会。所以,只要他们取得读书的机会,便拼着命往书里钻。有一位当了省委副书记的北京插队知青,在上大学前就三遍通读《资本论》,写了厚厚十八本读书笔记。这一代人,与其父辈们相比:少保守,少教条;与比他们年轻的一代人相比:更具有使命感,多思考,多实干。在社会转型、时代变迁中,这一代人是我们国家、民族的希望,是世纪交替的桥梁!

文章中说的这位当了省委副书记的北京插队知青就是当年因采写《取火记》,在我生命里留下深刻印记的青年习近平。

2015年2月13日,习近平总书记再次回到梁家河村时,他深情地说,“我的人生第一课所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河,这是有大学问的地方”。

众所周知,陕北千沟万壑,干旱少雨,十分苦焦,曾被有些人定义为“不适合人类生存”。但就是在这个“不适合人类生存”的地方,孕育和成就了共产党人最为辉煌的业绩。当年在刘志丹、谢子长、习仲勋等陕北革命领袖创建的红色土地上,陕北人民像对待亲人一样接纳了长征到达陕北的中央红军,从此,中国革命一路走向胜利。延安因此被誉为共产党人领导中国革命的“圣地”。

上世纪六七十年代,陕北人民再一次用同样的方式,接纳了来自北京的两万六千多名“知青”。也是在陕北的这块贫瘠的土地上,成长起了一大批得到艰苦锻炼的优秀青年,他们当中,最令人瞩目的优秀代表,就是成为新一代人民领袖的习近平。陕北这块曾经承载了新中国重要历史进程的厚重土地,再一次成为人们关注的热土。

特定的地域文化造就了陕北人鲜明的人文特质。中国传统文化的元素,充分融合进陕北人最为普通的日常生活当中,他们固执地坚守着祖辈遗留下来的传统礼仪和处事风格。陕北人知礼、宽厚、包容、正义。面对是非曲直,他们有自己的一个衡量尺度和标准,他们即便是在最艰难的生活境遇面前,依旧秉持饱满的生活热情、丰富的思想情感和严谨的道德操守。因此,所有曾在这块土地上生活过的土著陕北人,或者客居陕北的异乡人,无一例外对陕北葆有真挚的感激之情。

“少年强则中国强”,一个人的人生态度的养成,青年时期至关重要。《习近平的七年知青岁月》一书,所揭示的不仅仅是青年习近平感人至深的历练过程,更是习近平从一名普通插队知青到优秀共产党员人生信仰和至高理想的形成过程。深刻的道理往往是蕴含在那些极为普通的具体生活当中;强烈的社会责任一定出自与社会最底层民众的强烈情感碰撞。只有切身跟最广大最普通的劳动人民生活在一起,才能真正体会到他们最基本的诉求,感知他们朴素的情感。

2004年8月,时任浙江省委书记的习近平曾接受延安广播电视台《我是延安人》节目专访。在节目中,习近平回忆了建沼气池的一些细节:“第一口池子是颇费功夫。一直看到沼气池两边的水位在涨,但是就不见气出。哎,很奇怪,怎么回事?最后的原因找到了,就是那个导气管堵塞了,最后一捅开溅得我满脸喷粪啊,满脸是粪。但那个气就呼呼往上冒,我们马上就接起管子来,我们的沼气灶上就冒出一尺高的火焰来……”

这就是一个大国领袖当年的所作所为。沼气建设只是青年习近平在陕北插队期间众多故事中的一例,但对一个青年的成长来说,其意义远远大于事件本身。他是在条件极为有限的条件下,在科学技术层面上对改变农村燃料结构的一次革命性的尝试。

我曾不止一次对身边的青年人说过,“成功是成功者主体的成功,成功的机遇,永远是留给那些有准备的人”。但是,我不得不承认一个事实,对于领袖人物来说,他们所做的努力,所做的准备,决然不是我们常人可以想象的。为了让乡亲们用上洁净的燃料,他带头跳入臭气逼人的沼气池,查找修补裂缝;为了让农村人改变如厕习惯,他亲自将一个旧厕所改造成男女分开的厕所;为了让城里来的客人午休时避免苍蝇叮咬,他拿一张报纸遮盖在客人的脸上。用高尚的思想、乐观的态度,躬身去做最具体甚至最卑微的事情,体现的是一种境界,是一种胸怀。能做成小事的人未必能做成大事,但能做成大事的人,一定能做得了小事。今天,再次回想当年习近平阐述“人类发展与能源利用”的情景,我不禁得出这样的感慨,从陕北农村的大队书记到世界最大政党的当家人,领袖的产生看似在人们预料之外,实则却是历史的必然。

是时代和人民选择了他!

2015年,毛泽东主席女儿李讷随丈夫王景清回延安。在饭桌上,谈到党中央推动的“将权力关进制度的笼子”等一系列廉政反腐举措。其情之真,其意之切,令我感同身受,心潮起伏。“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,早在1945年黄炎培和毛泽东在延安窑洞关于历史周期律的警示,在共和国走过半个多世纪的当代中国,依旧值得每一位共产党人借鉴铭记。

在人类发展的进程中,全世界各民族,都是在自身发展的过程中创造了本民族炫目灿烂的历史和文化,但是曾几何时,这些成果,被外来的势力所中断和打破。中国也不例外,尤其是进入近代,中华民族陷入了内忧外患“百年屈辱”的民族之殇。

在这样的时代背景下,以孙中山为代表的民主革命先驱,开创了反帝、反封建的民主革命先河,推翻了帝制,为民族的民主和独立迎来了曙光。但真正让中国人民赢得尊严的是中国共产党,是以毛泽东为代表的中国共产党人。在长期的新民主主义革命斗争中,将马克思主义学说同中国实际相结合的毛泽东思想指引下,共产党人带领全国人民经过艰苦卓绝的斗争,打败外来侵略,迎来民族解放,建立了全新的中华人民共和国,至此,中华民族的历史,翻开了崭新的一页。

新中国成立后,中国社会历经波折,在社会主义建设实践中,中国共产党人在不断进取中,日趋成熟,创造了令世人瞩目的辉煌成就。特别是改革开放以来,中国再一次显示了一个伟大民族,无与伦比的生产创造能力。这一切成绩的取得,无外乎两点,一个是深厚历史和文化浸润的勤劳智慧的民族,一是共产党的正确领导。

但是,随着社会物质财富的不断丰富,特别是随着国内经济与世界经济联系日益扩大和紧密,新的问题和矛盾也不断暴露出来,价值观认同成为当今中国社会最为突出的矛盾焦点。世界范围内的各种“危机”,也再一次成为困扰各国政要和人民的难题。

党的十八大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,面对国内外的难题和挑战,承担起了前所未有的历史重任,习近平无可取代地成为世人瞩目的领袖人物。他不仅为十三亿中国人民勾画出了实现中华民族伟大复兴中国梦的美好蓝图,同时为“全球治理”贡献出一系列的中国方案。最具代表性的当属“一带一路”倡议和“人类命运共同体”理念。2017年3月17日,联合国安理会2344号决议一致通过,首次将这一理念载入联合国安理会决议。

习近平总书记倡导的这一关乎全人类前途命运的伟大思想,其来源不正是中国优秀文化土壤与马克思主义理论相结合的“东方智慧”;其目的不正是共产党人实现理想社会的具体方略和途径?!在多元文化并存的世界,我们为世界贡献我们“和而不同”的“中国方案”,应该说,是对世界各国人民和睦共处,持续发展的伟大贡献。

联想在联合国及多种国际场合,习近平总书记面对世界人民发出的中国声音,从“一带一路”倡议到“人类命运共同体”的精辟论述,充分体现了历史转折变革关头,中国同世界各国人民同呼吸、共命运的世界情怀和大国担当。也使我不禁再次想起40多年前与习近平相处情景,青年习近平当年乐观向上、积极进取的形象跃然眼前。我深深地感到,习近平不仅是人类前途命运的思想者,更是一位坚定的践行者。

党的十九大的召开,为党的建设注入更为强大的活力和动力,在以习近平同志为核心的党中央统一领导下,中国共产党人必将团结带领亿万人民,浓墨重彩地续写大国崛起的辉煌历史;中国人民必将敞开胸怀,与各国人民携手共建一个和平、繁荣、美丽的新世界!