发布日期:2017年12月21日

精准施策拔穷根 脱贫攻坚奔小康

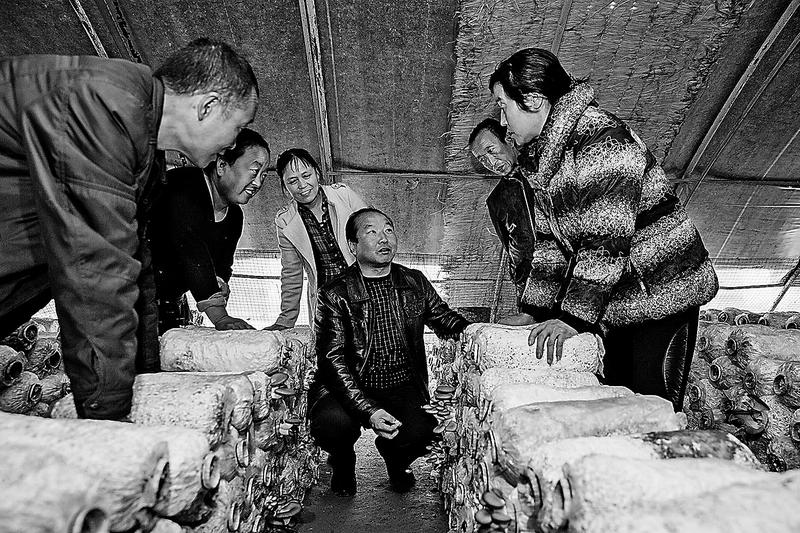

冯家沟食用菌合作社专业基地引领贫困户脱贫致富

冯家沟食用菌合作社专业基地引领贫困户脱贫致富  中蜂养殖助扶贫

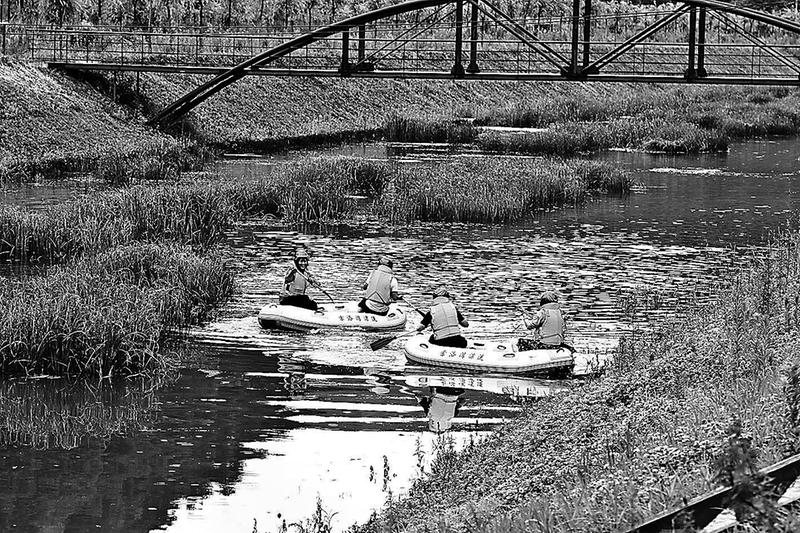

中蜂养殖助扶贫  生态旅游扶贫

生态旅游扶贫  苹果丰收季

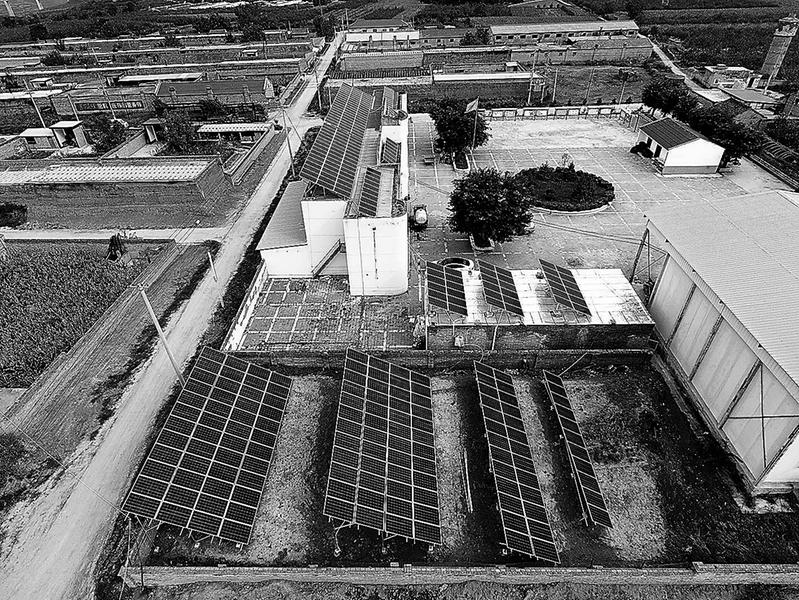

苹果丰收季  光伏扶贫

光伏扶贫  脱贫攻坚千人大会

脱贫攻坚千人大会 通讯员 白冰 张甜 王阳平

一座座白色温室大棚在阳光下格外养眼,一排排太阳能电池板照亮了脱贫之路,一个个水果蔬菜基地不时传出阵阵欢乐的笑声,一排排中蜂养殖箱彰显了人与自然的和谐法则,一幢幢易地扶贫搬迁点拔地而起……在“龙乡”朝气蓬勃的农村大地,伴随着脱贫攻坚的强力推进,一幅幅人民幸福、全面小康的画卷正在徐徐展开。

2017年,新一轮的脱贫攻坚战打响以后,黄陵县认真贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和中省市部署要求,把精准扶贫、精准脱贫工作作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇来抓,举全县之力,集全县之智,因地制宜,推出“产业+扶贫”“健康+扶贫”“文化+扶贫”等一系列扶贫新模式、新方法,坚决打赢脱贫攻坚战。

产业扶贫 撬动脱贫致富支点

目标就是动力,思路决定出路。

在脱贫攻坚战中,黄陵始终把“精准”二字贯穿于识贫、扶贫、脱贫全过程,因人因地制定扶贫开发计划,实行“一村一业、一户一策、一人一法”,对症下药、精准滴管、靶向治疗,真正把有限的资源、有力的措施精准投向贫困村贫困户,确保扶到点上,扶到根上,扶到老百姓的心坎上。

黄陵县桥山街道办上翟庄村村民赵怀亮几年前一直过着“没盼头”的日子,家里没地没钱,还要照顾生病的妻子。在帮扶干部的支持下,赵怀亮积极发展产业,在大棚里种蔬菜和葡萄,每年能收入两三万元。干了四年,他终于脱了贫困户的“帽子”,在县城买了房,还计划再扩展规模种樱桃,日子过得越来越有奔头。农村“三变”改革,这个抓根本、管长远的重要举措,已经成为黄陵县解决贫困群众脱贫致富的有力抓手。黄陵县以“三变”改革工作为统领,着力在“一村一品、一乡一业”建设上下功夫,助推精准脱贫,为农村经济持续健康发展和脱贫攻坚注入了新的活力和动力。10月27日,合作社又分红了,隆坊镇山岔口村的群众一大早就聚集在村民活动室的院内,拉着家常,处处洋溢着喜悦的气氛。“刚开始参加合作社我还不相信,现在我相信了,这是第二次分红了,这可让我们吃了‘定心丸’”。山岔口村贫困户张玉成激动地说。

山岔口村地理位置偏僻,主要发展中蜂、苹果等养殖种植产业。在“三变”改革中,山岔口村探索出“党支部+合作社+农户(贫困户)”的产业发展模式,农民将土地流转给村合作社栽植香草花卉,补充蜜源,促进中蜂产业发展。农户以土地入股变成股民,土地变成资本、资金变成股金,实现了土地集约、资本集中和利益共享。

田保拴是秦家塬村最后一个安装光伏项目的贫困户,看着工人在自家屋顶上忙忙碌碌安装光伏板的身影,田保拴没花一分钱就装上屋顶光伏,心里乐开了花。截至目前,全县已备案屋顶光伏项目110个,总规模23.08兆瓦,带动农户807户,其中,贫困户695户,一般户112户,预计年总收入达到250余万元。

与此同时,黄陵县还以苹果成熟后的分拣分选、冷藏冷运、品牌营销、精深加工、宣传推介、市场开发等为重点内容的苹果产业后整理工作正在黄陵县加快推进。苹果种植是黄陵县塬区的主导产业,是群众增收的主要渠道。截至目前,黄陵县已挂牌成立隆坊镇和阿党镇两个果品集散交易市场,建成四个专业村交易服务中心。苹果产业后整理延长产业链,增加附加值,加快了苹果主导产业转型升级、农业供给侧改革的步伐,也为黄陵县助推脱贫攻坚奠定了坚实基础。

脱贫攻坚,黄陵县强调“把水浇到根子上”,注重以产业扶贫增强贫困群众的“造血”功能。制定出台了《关于推进产业扶贫精准脱贫工作的意见》,强化专业合作组织带动,推行了“党支部+合作社+‘三变’改革+贫困户”“土地流转+劳务用工”等产业扶贫模式。

双龙镇杜洛尾村在村合作社的动员下,全村92户村民将自己手中的1260亩耕地流转给农产品企业,不仅每亩地每年可以收获500元的土地流转金,而且还可以在自己的土地上打工,有了“工资”收入。更让他们想不到的是,在这些流转土地上种植的花卉——油牡丹,吸引了不少游客来这里参观,周边村民也顺势办起了农家乐,发展起乡村旅游,拓宽了增收门路,该村人均年纯收入达到8200元。

群众要脱贫,产业是主角,收入是关键。黄陵县依托丰富的生态资源和旅游资源,采取“景区+企业+贫困户”扶贫模式,鼓励贫困户充分利用毗邻景区优势,发展休闲观光、特色餐饮、加工销售等配套服务业,先后建成千亩薰衣草庄园、百余户农家乐,辐射带动周边贫困村、贫困群众,通过旅游业脱贫致富。同时,充分利用“互联网+”的优势,采取政府补贴、农户出资、电网服务等形式,围绕苹果、果醋、油糕、蜂蜜、红薯等土特产,先后建成村级电子商务点48个,发放扶贫小额贷款688户2060万元,全县累计落实各类产业扶贫政策措施1589户,覆盖率达90.28%。

健康扶贫 撑起群众健康防护伞

全面建成小康社会,一个都不能少;共同富裕路上,一个都不能掉队。在精准脱贫工作中,黄陵县紧紧围绕老百姓最关心的“看病难、看病贵,因病致贫、因病返贫”问题,将“精准治病”与精准扶贫相结合,筑牢群众健康基石,实现了“五个百分百”(全民预防保健覆盖面100%、基本医疗保险参保率100%、大病保险参保率100%、门诊大病及慢性病政策覆盖100%、医疗救助面100%)全覆盖和“四免一提一降一兜底一站式”政策全落实。截至目前,全县因病致贫返贫1539人,已兑现各类健康扶贫政策1539人,落实了健康知识普及、基本公共卫生服务、重点传染病专病专防、慢性病地方病综合防治、妇幼保健等措施,为贫困户健康撑起了一片蓝天。

田庄镇北巨头村的村医李高武,是村里唯一的乡村医生,在过去23年的行医路上,他走遍了全村的每家每户,村里的老老少少,都曾接受过他的诊治。卫生室虽小,但村民有个头疼脑热都会来找他看病,村民离不开他,也离不开这小小的卫生室,在村民眼中这里就是村民健康幸福的港湾。

如今的黄陵农村,一座座漂亮实用的标准化卫生室或坐落在村庄内、或坐落在乡村路旁,乡村医生24小时接诊,室内配备了药品柜、检查床等各种医疗设备,方便群众就医。标准化卫生室的建设,改善了村级医疗基础设施,提升了村卫生室的服务能力,为农村群众提高安全有效、便捷的基本医疗和公共卫生服务,真正解决了群众看病难、看病贵的问题,实现了“小病不出村”的目标。

“现在国家的政策好得很,住院大概能花5000多元,合疗上就报了将近4000元钱,民政上还补助了将近700元钱,我个人自付了有290多元钱,现在的政策真是太好了!”白小平满脸幸福地逢人便说自己的看病经历。

没有全民健康,就没有全面小康。黄陵县把方便群众看病、减轻医疗负担作为重要扶贫举措来抓,千方百计完善配套措施和医疗救助服务体系,研究出台了《十四项健康扶贫配套优惠措施》。用心筑牢健康扶贫保障防线,力阻“病根”变“穷根”,让贫困户看病再无后顾之忧。

“一分钱没花就住上院了,护士给我帮忙挂号、办入院手续、领被褥,主治大夫除了给我看病以外还问这个问那个,真贴心,护士、医生随时都在我身边。”谈起看病的经历,贫困患者房拴榜打开了话匣子。

这只是众多贫困患病者享受健康扶贫的一个缩影。为了使贫困人口享受更好的医疗补助政策,黄陵县全面落实“四免一提一降一兜底一站式”健康扶贫政策,构建了基本医疗保险、大病保险等“五重保障”制度体系,在原有基础上报销比例再提高10%,大病保险起付标准下降至3000元。贫困群众合规住院医疗费报销率达到90%以上。健康扶贫工作中慢性病管理是重点。黄陵县通过提高慢性病门诊医疗补助,给予全县符合要求慢性病贫困患者500—1000元的购药补助,未患病五保户每人500元购药补助(购药卡),实现了特困人群医疗补助全覆盖。

文化扶贫 激发脱贫内生动力

群众思想不“脱贫”,积极性不高,仅靠外力推着干,脱贫攻坚就难以形成合力。黄陵县通过发挥党组织思想教育、思想动员、思想指引的政治优势,把扶贫与扶志紧密结合起来,破除贫困群众“等靠要”思想,激发内生动力,变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

“店头镇新城村的于汉芬自己要求退出贫困户,60多岁的人了,真有志气。”家住在仓村社区杨岭村的张永平和聚在自家门口的村民们七嘴八舌地议论着。

黄陵从宣传引导、励志教育、典型引路三个方面入手,实施“志气扶贫”,着力破解部分贫困群众目标不清、志气不足导致的“不敢脱贫”等突出问题,激发贫困户脱贫斗志。一场意外车祸使双龙镇杜洛尾村赵玉芝失去了左腿,但这个身残志坚的女人用一个小小的豆腐坊,不仅使自家在短短的一年时间脱了贫,还在残联及包扶干部的帮助下养了10头猪、70多只鸭。“我们这几天在地里干活,天天都能听到喇叭响,宣传精准扶贫的政策,村里人都知道,政策好着呢。”黄陵县田庄镇寇家湾村民杨改先说。

在黄陵脱贫路上,有着许许多多自强不息的标兵,有着众多感人的故事。黄陵县充分挖掘他们的先进事迹,宣传表彰,树立典型,示范带动,激发脱贫内生动力,让典型成为脱贫攻坚的“航标灯”和“引路人”。

今年11月,陕煤集团黄陵矿业公司二号煤矿专职家属协管员张红萍被评为“全国道德模范”。黄陵县号召全县人民向张红萍学习,在促进人们学模范树风尚的同时,也为贫困群众依靠自己的辛勤劳动实现脱贫致富提供了正能量。点点滴滴,润物无声。通过各种渠道和手段,树起群众身边的脱贫典型,今年以来,黄陵县在“黄陵宣传”“黄陵新闻”等微信公众平台及黄陵电视台开设《脱贫攻坚》专栏,编发脱贫攻坚信息,发布公益广告,各镇(办)扶贫单位开设公众号、各类脱贫攻坚微信、QQ交流群;县委讲师团进机关、乡镇、村组,开展十九大精神、扶贫政策、致富技能等内容巡回宣讲;主动邀请和协调中央、省级、市级媒体到黄陵脱贫攻坚第一线采访报道、推广农特产品、特色景点、乡村游;围绕一个“德”字,黄陵县在文化扶贫中,广泛开展?“文明村镇”“十星级文明户”“黄陵好人”“五好家庭”等创建评选和“道德讲堂”“善行义举榜”等主题活动,印发《黄陵县扶贫政策汇编》《黄陵县普惠政策汇编》,实现了宣传文化工作与脱贫同频、同步、共振、共鸣,为脱贫攻坚、全面建成小康社会凝聚强大向心力。

创新扶贫 “两包一联”显真情

十二月的风,吹过脸庞似刀割一般,但人们的心里却暖暖的。

“杜静隔三岔五就来我家了解情况,宣传优惠政策,还帮果园安装了防雹网,但从来没有留下吃过一顿饭。”隆坊镇上官村村民刘亚芹感激地说。

“刘大爷,您家的猪长得很肥呀。”“这是准备过年用……”

为普通群众接个灯线,送上一个手电筒……人与人之间的情感是相互的,细微之处更显“联包”之情。

今年,黄陵县建立了机关单位包村,党员干部包贫困户、一般干部联系一般农户的“两包一联”制度。全县124个机关事企业单位包抓全县所有村组,1161名科级以上领导干部包扶2075户贫困户,3514名干部职工联系17307户非贫困户,定期深入群众宣传政策、走访慰问、精准扶贫、代办服务,扶贫特惠政策和“三农”普惠政策同步落地。用系统思维处理好3%(贫困对象)和97%(一般农户),少数贫困户和多数普通群众协调发展的关系,既要让贫困户尽快脱贫,也要扶持一般户发展。

“人人出力、用心用情、合力攻坚”,脱贫攻坚更加紧密了党群的鱼水深情。这份深情体现在双龙镇南峪口村64岁的何进喜说起帮扶干部李冬都是“我侄儿”的亲昵上;体现在桥山街道办上翟庄村赵怀亮看着葡萄园的累累硕果对扶贫干部的感激上;体现在店头镇新城村余汉芬主动要求退出贫困户,把好政策留给更多人的大义上……

党的十九大报告中提出,要深入开展脱贫攻坚,保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。抓好脱贫攻坚是学习贯彻十九大精神最直接、最现实的政治检验。在脱贫攻坚工作中,黄陵县的党员干部扎实改进作风,精准施策,既扶志又扶智,真扶贫,扶真贫,真正帮扶到了群众的心坎上。