发布日期:

王克明:忘不了的余家沟

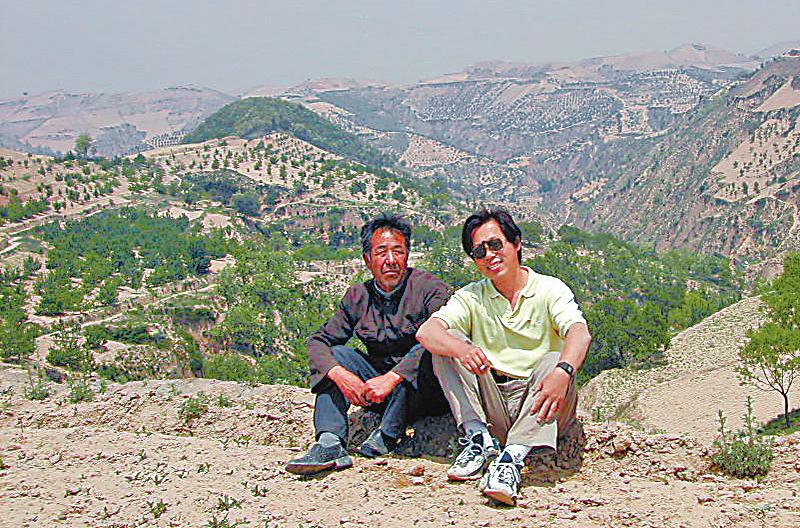

●2002年,王克明(右)与李长荣在余家沟山上

●2002年,王克明(右)与李长荣在余家沟山上

2018年1月9日清晨,王克明从北京赶到延安。一下火车,直奔宝塔区河庄坪镇余家沟。

2018年1月9日清晨,王克明从北京赶到延安。一下火车,直奔宝塔区河庄坪镇余家沟。 当晚,他就住在了余家沟。那两天,他要参加一场葬礼。余家沟的老书记李长荣走了,他想送老李最后一程。和王克明一起来的,还有老知青王士伟,以及当年在余家沟插队的其他知青捎来的份子钱。

自从1978年回北京后,王克明一直和余家沟的乡亲保持联系。而且,从上世纪八十年代开始,他几乎年年回来。对他来说,余家沟有着特别的意义,即便40年过去了,这个日渐没落的小山村,仍然让他忘不了,放不下……

A 一座坝,一个人

王克明也说不清自己究竟牵挂什么,那么多乡亲,那么多乡情,如果非要说出一个具体的话,应该就是当年余家沟建成的淤地大坝,还有老书记李长荣。

1969年1月,一群十五六岁的年轻人坐绿皮火车从北京到西安,再换闷罐火车从西安到铜川,然后跳上蒙着帆布篷、捆着防滑链的解放卡车一路颠簸到延安。那是个大雪纷飞的冬天,卡车到延安时,一路上从车篷后面卷扬起来的雪打湿了后背,冻成了盆底儿大的冰疙瘩,也把王克明初次离家的兴奋,以及对插队生活的向往和热情完全冻住了。

接下来的日子远比想象中艰难。面对余家沟昏暗的油灯、光秃的山峁、饥饿的煎熬、劳作的艰辛……王克明感到惧怕,他一边怀疑“革命咋会那么枯燥”,自觉在这里就是浪费青春,一边消极应对劳动,寻找机会结束插队,离开余家沟。

机会不好找,一晃,5年就过去了。

1973年,国家政策开始调整,一些知青借上学、进工矿企业的机会回城。但王克明因为自己的亲人没有平反,还是回不了北京。

自己一直走不掉,如今看到别人有机会离开,王克明的心情很复杂,他在自己住的窑洞墙上,拿大刷子刷了三个字:无所谓!同学问,写这几个字啥意思。他回答:无所谓嘛,既然走不了,那就留下吧,索性在农村扎根。话说出去后,王克明心里反而释然,他开始面对现实,重新考虑生活的意义。

余家沟的村支部书记李长荣一直看好这个北京娃,知道他不走了,就提议他当大队书记,王克明欣然同意。王克明心想,既然要留下,就得做些有意义的事情。那时候对他有吸引力的事情,是改变农村落后面貌。谁也没想到这个北京娃一上任,就提出一个大胆规划:打坝淤地。

当时,余家沟的耕地都是山地,粮食产量低,耕种的方式也很落后,如果打座淤地坝,就能拦截山洪冲下来的泥土,淤积出一块平整的耕地。但是打坝是件危险的事,“搞不好要死人的”,而且淤地需要时间,成效不会立显,弄不好就会前功尽弃,村里人为此争议不下。但李长荣最后拍板同意了。

王克明说,李长荣后来成为他在余家沟最好的朋友,虽然两人年龄相差近二十岁,他们的友谊就始于一起当队干打坝的时候。在王克明眼里,李长荣虽然没有文化,却并不顽固保守,相较于一般农民,他其实是个思想超前、颇有见识的人。即便如此,当年同意知青打坝淤地也需要冒极大风险,这里面不仅有老书记的担当,也有对王克明的信任。这让王克明格外感动和珍惜。

1976年大坝竣工。10年后,一大块平整的土地展现在余家沟村。

在此后的30多年里,这座大坝发挥了重要作用,它让余家沟人有了平整的耕地,玉米亩产量曾达上,这在陕北农业中相当不错。后来余家沟人还利用这片耕地搞大棚蔬菜、育苗等等。现在又利用它开挖鱼塘,搞休闲旅游。

王克明是在余家沟生活时间最长的知青。离开后还一直牵肠挂肚,最初操心大坝能不能耐住洪水,会不会前功尽弃;后来又为了坝地盐碱化问题,不断去修复和维护。这是他插队10年里干成的最大一件事,他怕大坝垮了,对不起李长荣,对不起余家沟的乡亲们。

B一本书,一段情

坐在我对面的王克明已经65岁,头发几乎全白了。

离开余家沟40年,言谈中,他仍会不时蹦出几个陕北词语,夹杂在略带京腔的普通话中。他说:“陕北话是我的生活,是我和余家沟的生活。在我眼里,它们是生动的艺术,是富有的文明。它们从遥远的古代走来,蹒跚沧海,文化厚重,加泥带土,沉甸甸的。”

王克明记得,刚到余家沟的时候,乡亲们非常热情,围上来问长问短。但他们一句也听不懂,只见那些人摆手说“害怕”,他觉得很奇怪,不知道他们“害怕”什么。过几天熟悉了才知道,不是“害怕”,是“害不哈(hà)”,意思是“不懂”。后来他看书的时候发现,这不仅是一个古语,还能表达高深的语义,正确的写法是“解不下”。不仅东晋陶渊明的《搜神后记》里有“卜者曰:远诸侯,放伯裘。能解此,则无忧”,连唐代大德高僧开悟的时候,一下大彻大悟了,也说“解下”了。

还有一次去老乡家里吃饭,王克明发现,老乡家的锅台比知青的好看,泥土上面点缀着一些白点儿,而知青的就只是用泥土抹平。他很好奇,老乡说:“灶火跟前焊些儿鸡蛋壳壳,教好看些儿。”他还纳闷:弄个鸡蛋壳壳,怎么叫焊?没有焊枪不用焊条,怎么焊?他想不明白,此疑问搁在心里好几年。

直到后来,他从沈括的《梦溪笔谈》里看见一个“陷(hàn)”:“世间锻铁所谓钢铁者,用柔铁屈盘之,乃以生陷其间,泥封炼之。”嵌入,镶嵌。顿时明白,这个“陷”就是陕北焊鸡蛋壳壳的“焊”了。

王克明觉得很有意思,余家沟人说沈括时候的话?从那时候开始,他对陕北话发生了兴趣,产生了敬仰。就开始有意识地记录一些觉得有意思的词,回北京以后,一直没停。八十年代开始,他就常回陕北,持续记录,兴趣也越来越浓。

2000年后,王克明开始钻故纸堆,琢磨它们,研究它们,最后把自己的研究成果整理成了一本七十多万字的书,叫《听见古代》。

余家沟的老乡们没有想到,他们整天在男耕女织、家长里短、婚丧嫁娶、打情骂俏中使用的那些土得掉渣的方言,竟被当年的北京娃整理成书,而且书的扉页上恭恭敬敬地写着“献给余家沟”。

王克明说自己不是一个语言学者,写这本书是出于对文化的尊重之心,只是想做一些“文化抢救”工作。他说,一代又一代不识字的陕北人,口口相传着很多古代词汇。由于交通阻隔,地方闭塞,他们的语言没受外来文化的冲击,虽然语音逐渐有变,甚至语义有变,古老的文化却能静静保留。在王克明看来,陕北农民在闲话家常里,在嬉笑怒骂中,承载了一个民族的文化积淀。

其实在“文化抢救”的背后,是王克明与陕北的沟梁峁塬、父老乡亲几十年未断的情缘。正如他在《回首黄土地》一书的序言中写的那样:“一个个朋友已不在身边,一段段往事却恍如昨天;一位位乡亲仍劳作山间,一回回梦里又相诉万千!爱过的,恨过的,活着的,死了的……都难舍,都难忘!”

■本报记者 牛敏