发布日期:

萧 军

人物介绍

人物介绍 萧军(1907年—1988年),出生于辽宁省凌海市(时称奉天省义县)沈家台镇下碾盘沟村,满族,原名刘鸿霖,曾用名刘吟飞、刘羽捷、刘蔚天、刘毓竹等。笔名除萧军外,还有酡颜三郎、三郎、刘军、田军、张莹等。

到延安前

萧军儿童时代在乡村书塾念书,10岁到长春,进入长春吉长道立商埠小学读书,1925年考入张学良在沈阳办的东北陆军讲武堂,先后在讲武堂宪兵教练处、讲武堂第六教导队做宪兵、炮兵。1929年,萧军写出了他的第一篇白话小说《懦……》,以“酡颜三郎”为笔名,发表在当年5月10日沈阳《盛京时报》上。小说愤怒地揭发了军阀残害士兵的暴行。接着萧军又在《盛京时报》上发表了《端阳节》《鞭痕》《汽笛声中》《孤坟的畔》等小说。

1931年,萧军在宪兵教练处任少尉助教。“九一八”后,他与部分军人合谋组织抗日义勇军失败,1932年初潜逃至哈尔滨,开始在各报刊投稿为生,开始了文学生涯。

随后,萧军结识了逃婚在外的女作家张廼莹(萧红)。1933年秋天,他和萧红合印了一部短篇小说集《跋涉》。其中收有萧军的《孤雏》《烛心》《桃色的线》《这是常有的事》《疯人》《下等人》等6篇小说。两人相爱并同居。

1934年6月中旬,两人离开了东北故乡,来到关内。在青岛,萧军、萧红一边编辑《青岛晨报》副刊,一边写作。萧军在这里写完了他的成名作《八月的乡村》。

在与友人的交谈中,萧军得知鲁迅对青年的关怀,于是给鲁迅写信,得到鲁迅的悉心帮助。1934年秋,他到达上海。1935年7月,鲁迅在上海自费以《奴隶丛书》的名义,帮助两人出版了长篇小说《八月的乡村》和《生死场》,并亲自为他们的书作序,两书出版后,立即轰动了文坛,奠定了萧军和萧红在我国现代文学史上的地位。

这时期,萧军在鲁迅的鼎力帮助、悉心指导和热情鼓励下,创作力得到了极大的发挥。继《八月的乡村》之后,他又写出了短篇小说集《羊》《江上》,散文集《十月十五日》《绿叶的故事》,中篇小说《涓涓》等。

从1936年春起,萧军开始撰写他的长篇巨著《第三代》。他断断续续写了近20年才全部写完。这部巨著以宏大的气魄,全面真实地再现了旧民主主义革命时期在帝国主义和封建军阀统治下的东北社会现实。

鲁迅逝世后,萧军作为治丧办事处的工作人员,日夜守护在鲁迅灵柩前。起灵时,萧军是16位扶柩者之一,也是葬礼总指挥,之后又与许广平等编辑了《鲁迅先生纪念集》。以后每逢鲁迅忌日,萧军都会以各种形式来纪念自己的恩师鲁迅。

1937年9月,萧军离开上海前往武汉。在武汉,萧军和萧红、胡风和聂绀弩一起创办了文艺刊物《七月》。不久,萧军和萧红受到李公朴创办的“民族革命大学”的聘请,去山西临汾。

延安时期

1938年2月,萧军从临汾民族革命大学退出,历尽艰难,只身渡过黄河,从山西徒步前往延安。3月20日,他达到延安。在延安,萧军住在南街政府第一招待所。他碰到了丁玲和聂绀弩。毛泽东得知鲁迅弟子萧军来到延安,派人前去邀请会见,但萧军婉转谢绝了。随即毛泽东亲自到招待所看望萧军并共进午餐。

4月1日,萧军应邀参加陕北公学第二届开学典礼。丁玲当时正作为西北战地服务团团长从西安到延安汇报工作,就邀萧军一起回到西安参加西北战地服务团活动。于是,萧军随之一同到达西安。

1938年4月底,萧军在西安与萧红分手,与塞克、朱星南、王洛宾和罗珊一行5人西行到了兰州。他们原拟去新疆,但因无车,便暂住兰州。在这里,萧军与苏州美术专科学校学生王德芬恋爱并结婚。

1938年6月,萧军和王德芬回到西安,随即去四川。在成都的《新民报》任副刊主编,与周文、沙汀等一起开展文化救亡运动,1939年1月,萧军参加“文抗”成都分会成立大会。1940年春,被国民党当局列为“限制异党活动”的黑名单。于是,萧军借故去峨眉山“旅行”,离开成都,随即转道重庆,与间道而来的王德芬在重庆会合。

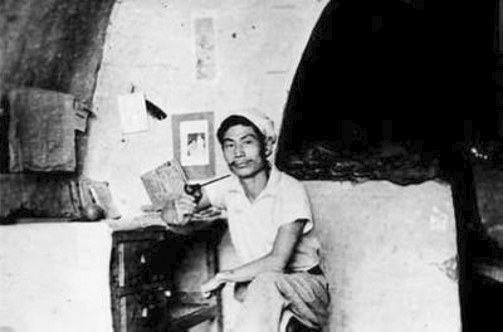

1940年6月14日,萧军和妻子王德芬及女儿到了延安。这是他第二次到延安,从这时起,一直到1945年冬末,萧军一直生活和工作在延安。他担任了鲁迅研究会主任干事、“文协”分会的理事、《文艺月报》的编辑、鲁迅艺术文学院的教员等职务。

萧军到延安后,很快就由“文协”主任丁玲邀请,将他们一家三口接到了“文协”工作。“文协”在杨家岭后沟半山上,由两排坐北朝南的窑洞组成。萧军心情舒畅,经常到延河边上引吭高歌。1941年7月,王德芬在延安中央医院生下儿子萧鸣,萧军常去看望妻儿,11月,他作为陕甘宁边区参议员在边区第二届参议会上就如何提高、加强边区保育工作提出了一个提案,得到采纳和重视。

萧军在延安,除了继续写作长篇小说《第三代》,还与其他作家一起积极开展群众性文艺活动。1940年10月19日成立了“文艺月会”,每月至少开一次会。1941年元旦创办了会刊《文艺月报》,由他和丁玲、舒群、刘雪苇轮流主编。1月15日又成立了“鲁迅研究会”,萧军任主任干事。大家分工负责开展专题研究,在萧军主编的《鲁迅研究丛刊》上发表。4月又发起“星期文艺学园”,由作家们轮流上课,培养青年文艺爱好者,每星期上课一次,两年结业,学员多达100多人。萧军曾在“学园”作《中国文学史话》讲座。1941年11月又在各单位组织“文艺小组”85个,参加者达667人。

1941年8月25日,中共中央为了改善作家们的生活状况,让他们搬迁到了兰家坪。窑洞分上下两排,上排较少,仅5孔,萧军为了写作,单独住了靠北边的一孔。1941年10月18日,萧军等在半山上一个平台上的大砖房里创建了延安作家俱乐部,之后在这里举办了各种文艺活动。

1941年6月,《解放日报》连载周扬的《文学与生活漫谈》一文,萧军与艾青、舒群、罗烽、白朗有不同意见,由萧军执笔写出《〈文学与生活漫谈〉读后漫谈录并商榷于周扬同志》,被《解放日报》退回,遂发表于《文艺月报》。又因与丁玲在一些文艺问题上发生了意见分歧,萧军为此十分苦恼,考虑再三,决定离开延安重返重庆。7月间,萧军就去向毛泽东辞行。毛泽东一听来意,感到诧异,于是诚恳挽留。毛泽东与萧军谈了几次,并了解到已经有一批作家来到延安,于是前往杨家岭后沟看望各位作家,之后并再次邀请多位作家前往他的住处畅谈文艺问题。萧军受毛泽东之托,陆续将收集的文艺方面情况寄给毛泽东,又与毛泽东谈了几次,很有启发。在此基础上,毛泽东和中央组织部部长陈云、中央宣传部部长凯丰又分别找文艺界多人了解情况,决定召开一次文艺座谈会。但萧军不打算参加这次座谈会,决定到周边县去旅行。但毛泽东再三要求他留下来参加会议,最终萧军决定留下来参加会议。

1942年5月2日,延安文艺座谈会在杨家岭中央办公厅大礼堂召开。大会由凯丰主持,毛泽东致开幕辞,然后开始大会发言,萧军第一个发言,作了《对于当前文艺诸问题的我见》(载5月15日延安《解放日报》)的报告。

在讨论中,大家发扬民主,畅所欲言,各抒己见,其间也发生了激烈的争论和尖锐的辩论,气氛既活跃又紧张。大会之后有小组会。会上萧军与一些作家、艺术家发生了激烈的争论。会后,萧军觉得这样争论伤和气,不值得,就决定不再参加后面的会议,到周边各县去旅行。他向毛泽东提出自己的想法,这次毛泽东没有再挽留他,回信说:“如果你觉得不能等了,你就出发罢。”萧军经过再三思考后,还是决定留下来继续开会。

5月16日,第二次全体大会举行,会议讨论了各种文艺问题。23日,再次召开全体大会,但是出席的人员与前两次并不完全一致。毛泽东作了总结。

会后,萧军又向毛泽东提出出去旅行。毛泽东同意了。但是萧军仍未成行。因为接着发生了“王实味事件”。

1942年,延安开展整风运动,王实味在《解放日报》上发表了《野百合花》等杂文,后被国民党当局与丁玲发表的《“三八节”有感》等集印在一起,作为作家对苏区不满的证据,因而在延安引起极大反响,被列为批判对象。在批判王实味的大潮中,萧军觉得人们所用的围攻方式并不利于问题的澄清和解决,因而写了一份《备忘录》给中共中央,并在10月19日纪念鲁迅逝世六周年大会上宣读,对整个事件提出了自己的看法,但也受到很多人的抗议和严厉批判,被扣上了“同情托派王实味”的帽子。

1943年“文抗”解散,萧军与妻儿下乡到了延安县川口区第六乡的刘庄,并被断了供给,要自己解决粮食问题。所幸得到乡民的关心,渡过了难关。

1944年3月3日,县委书记王丕年带了胡乔木来看望萧军并转达了中央希望他回城的建议,随后,萧军回到中共中央党校第三部。1945年4月,萧军离开党校,重新到了“鲁艺”工作,住在东山窑洞宿舍里。萧军自己独住一孔,王德芬带着孩子另住一孔。萧军在鲁艺开设了《鲁迅生平》《阿Q正传》等课程。

离开延安后

1945年8月,抗日战争胜利,属于延安大学的“鲁艺”响应中央号召,去东北解放区开辟工作,11月15日出发,向张家口进发。萧军从此离开延安,再未回来。

1946年8月,萧军被任命为设在佳木斯的东北大学鲁迅艺术文学院院长。他接着创办鲁迅文化出版社,担任社长。1947年3月,他辞去“鲁艺”院长职务,回到哈尔滨。1947年5月4日,萧军又创办《文化报》,担任主编。差不多同时,萧军还创办了“鲁迅社会大学”。后因萧军下乡参加土改,《文化报》停刊,1948年元旦复刊。萧军作为鲁迅弟子,大力弘扬鲁迅精神和先进文化,声誉日隆。他申请加入中国共产党,并得到了批准。

此时,发生了《文化报》与《生活报》论争事件。由东北局宣传部副部长刘芝明领导、宋之的主编的《生活报》,向萧军和《文化报》展开激烈批判。1949年5月,中共中央东北局作出的“关于萧军问题的决定”,确认了对萧军的政治迫害。从此萧军便被排斥出文艺界,长期下放到抚顺煤矿等处。萧军在极端困难的逆境中,写出《五月的矿山》《吴越春秋史话》以及《第三代》最后部分等大量作品、诗词。

“文革”结束后,萧军的冤案得到了彻底平反。1978年,他参加了全国第四次“文代会”,重新焕发青春。上世纪80年代,他又有《鲁迅给萧军萧红信简注释录》《萧红书简辑存注释录》《萧军近作》等重要著作问世。萧军在新中国成立后所写的这些作品,思想更见深沉,艺术上更加精益求精,不但保存了宝贵的文学史料,而且是非常优美的散文艺术珍品。特别是后两部作品,名为“注释”,其实是别具一格的艺术品。2006年6月,他的回忆录全集《人与人间》由中国文联出版社出版。

1988年6月22日,萧军因病逝世于北京。

(延安精神研究中心研究员高慧琳)