●鲁艺85周年,中国音乐学院院长、中国交响乐团首席指挥李心草在延安指挥唱响《黄河大合唱》

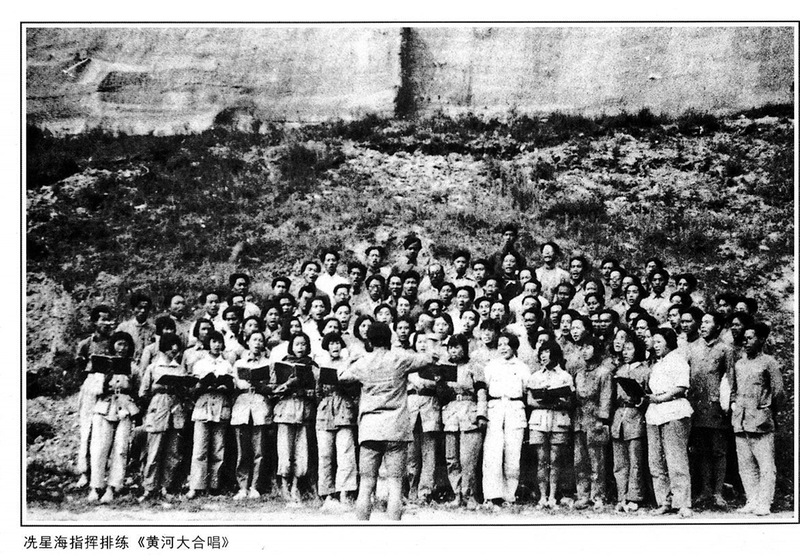

●鲁艺85周年,中国音乐学院院长、中国交响乐团首席指挥李心草在延安指挥唱响《黄河大合唱》  ▲ 1939年5月,冼星海在延安指挥排练《黄河大合唱》

▲ 1939年5月,冼星海在延安指挥排练《黄河大合唱》  ▲ 刘妮赴杭州,从冼妮娜手中接过音乐指挥棒

▲ 刘妮赴杭州,从冼妮娜手中接过音乐指挥棒  ▼冼星海音乐指挥棒

▼冼星海音乐指挥棒

4月10日晚,延安大剧院,纪念鲁迅艺术学院成立85周年特别演出——《黄河大合唱》交响合唱音乐会即将上演,一个感人的细节,让偌大的剧院内顷刻间屏息肃静。

本场音乐会指挥,中国音乐学院院长、中国交响乐团首席指挥李心草伸出戴着洁白手套的双手,小心翼翼地从延安鲁艺文化中心主任刘妮手中接过“冼星海音乐指挥棒”。

这根指挥棒,曾于1939年4月13日,在陕北公学大礼堂,冼星海用它首次指挥唱响《黄河大合唱》。

这根指挥棒,李心草将用它指挥这场特殊的音乐会。“今天,我接过这根指挥棒就是一种传承。正如星海的名字一样,这根指挥棒已经不仅仅是一根指挥棒,它是一个符号,一种精神,一种中华民族奋斗不息的精神。”

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”随着李心草的指挥,激昂的旋律,澎湃着“时代最强音”,也在诉说着这根指挥棒与延安深厚的血脉情缘。

“到延安去!”

1935年,中央红军到达陕北。

这一年,冼星海从法国巴黎音乐学院毕业归国。“这根指挥棒是我父亲从法国带回来的。”冼星海的女儿冼妮娜深情地说。

民族危亡关头,志士救亡图存。回国后的冼星海先后在上海、武汉等地,积极投身抗日救亡运动,创作了《游击军歌》《在太行山上》《救国军歌》等大量抗日救亡歌曲。

1937年,“卢沟桥事变”爆发。在亡国灭种的危急时刻,“到延安去”,来自五湖四海的热血青年奔赴延安。大批爱国文艺家和知识青年“以笔为枪”,为民众觉醒、民族解放而呐喊高呼。

“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门……”这是诗人何其芳笔下,1938年初的延安。延安,犹如一座灯塔,指引着千千万万追求进步的爱国青年前来寻找光明。

1938年4月,中国共产党创办的第一所综合性艺术教育机构——鲁迅艺术学院在延安成立了,“在民族解放的大时代去发展广大的艺术运动”“致力于新民主主义的文学艺术事业”。中国革命文艺教育的新纪元从这里开启。

同年9月,身在武汉的冼星海接到一封情真意切的电报,是延安鲁迅艺术学院全体师生发来的,邀请他前往鲁艺担任音乐系教授。

“到延安去!”“那里有光明的世界。”没有丝毫犹豫,冼星海高兴地对未婚妻钱韵玲说:“我们到延安去吧。”1938年底,那根从法国带回来的指挥棒,跟着冼星海千里辗转,来到了延安。

指挥唱响“民族危亡时刻的时代最强音”

延安是一座信仰之城,到处是欢乐的歌声。

1939年1月,冼星海出任延安鲁艺音乐系主任,负责音乐理论、作曲的主要课程,还教授音乐史及音乐指挥等。在延安的一年半,他进入创作的巅峰期,谱写了《军民进行曲》《生产运动大合唱》《黄河大合唱》《九·一八大合唱》等作品。

这根来自法国、铜制的、圆形管状伸缩式的、重约50克、总长47公分的指挥棒,成为冼星海工作中最忠诚且忙碌的伙伴,白天要在课堂上指挥学生唱响抗日爱国歌曲,夜晚又在煤油灯下陪着冼星海备课,进行音乐创作和研究。

这时,“一次历史性的见面”不期而至。

1939年1月,诗人光未然在一次行军途中不慎坠马,造成左臂骨折,他被演剧三队队员用担架送到延安的医院。

在这个特殊的时期,光未然、冼星海,两位老朋友久别重逢了。这次历史性的见面,《冼星海日记》里却写得简单:“看光未然,医院。”但他们约定:“再来一次厉害的合作!”

仅仅5天时间,躺在病榻上的光未然口述完成了400多行的长诗《黄河吟》。

“朋友,你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫,拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗?如果你已经忘掉的话,那么请听吧——”

1939年3月11日晚上,在延安西北旅社一孔窑洞里,诗人光未然为大家朗诵《黄河吟》。当他朗诵到最后一句“向着全世界劳动人民,发出战斗警号”时,掌声雷动。

“星海在边上坐着凝神地听着,当听完最后一句的时候,他一下子站起来跑到我面前,一把把稿子抓住,‘我有把握写好它’。”光未然在生前接受采访的一段影像中如是回忆。

这根指挥棒见证:从3月26日至31日,六天六夜,呕心沥血,冼星海抱病谱写完成了《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》全部八个乐章。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”《黄河大合唱》,全民族抗战的最强音诞生了!

4月13日,冼星海用这根指挥棒指挥,《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首演。

5月11日,在庆祝鲁迅艺术学院成立一周年的晚会上,这根指挥棒再次激昂跃动,冼星海亲自指挥100多人的合唱团,唱响《黄河大合唱》。演出结束后,在雷鸣般的掌声中,毛泽东连说了三个“好”。更有许多人唱着“风在吼,马在叫”,奔赴抗日战争前线。

“保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”有如决战前夕司令员向广大战士发出的紧急动员令,声声皆是雷,字字都为电!《黄河大合唱》奏出了中国人民在共产党领导下,为反抗日寇的侵略,为保卫黄河、保卫全中国而英勇战斗的时代最强音。因此,周恩来曾题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声。”

茅盾欣赏《黄河大合唱》后曾撰文:“《黄河大合唱》是战争时期浸泡着血与泪的土壤上开出的文艺之花,它早已超越了音乐与文学,成为我们民族精神的伟大象征。”

诞生80多年来,这部不朽的音乐史诗,在神州大地乃至国际舞台上经久不衰地传唱着。鲁艺学员李焕之曾经回忆:“我们招待美军观察组,就请他们听《黄河大合唱》。”1945年10月,联合国成立庆祝大会上,美国黑人歌手保罗·罗伯逊用英文演唱了《黄河大合唱》中的《黄河颂》。2007年,《黄河大合唱》中的《黄河颂》搭载中国第一颗绕月卫星“嫦娥一号”成功飞天,更使这首雄浑磅礴的旋律响彻寰宇。

“他自己不能回来,指挥棒代他回来了”

1940年,鲁艺音乐系学员林渊要返回前线,临别时,冼星海将事先准备好的一个小口袋递给他,说:“没什么东西送给你,就把这个给你,一是对你学习成绩的奖励,二是临别留做纪念吧。”

林渊打开口袋一看,里面有一个拉杆式指挥棒、一个音叉,还有一张纸条。纸条上写着冼星海的赠言,鼓励他沿着音乐这条道路继续努力,做出成绩,服务人民。这个小口袋林渊一直随身携带,只是把小纸条放到存放自己书信和作品曲谱手稿的箱子里。后来这个箱子在集宁战役时丢失,成为林渊一生的遗憾。

1940年4月,这根指挥棒跟着林渊随吕梁剧社重返山西抗日前线。5月,冼星海受党中央派遣,去苏联为大型纪录片《延安与八路军》配乐,后因战争、交通阻隔而不得归来。1945年10月,因长期劳累和营养不良致使肺病加重,冼星海在莫斯科病逝。

从此,这根指挥棒再也无缘得见主人,只能孤独地辗转于世。

这根心爱的指挥棒,林渊保存了几十年。2012年,林渊的子女按照父亲的嘱托,把这根指挥棒还给了冼星海的女儿冼妮娜。

冼妮娜和《黄河大合唱》同龄,冼星海在她9个月的时候就离开延安。睹物思亲,这根指挥棒,冼妮娜珍藏了十年。

十年后,冼妮娜决定把指挥棒赠回鲁艺。

“指挥棒在妮娜大姐的心里边,它就是‘父亲’。”刘妮动情地说。

“让他们来收藏,比我在家里收藏更有意义。”说起当时的决定,冼妮娜还不由得抹泪。

2022年4月,这根指挥棒又回到它阔别已久的故乡——延安。自1940年4月离开,时隔整整82年,这根已有淡淡的、斑驳的铜锈的指挥棒,带着沉甸甸的记忆,终于回家了。

2022年5月28日,在中央电视台播出的《开讲啦》栏目中,冼妮娜几度哽咽:“我父亲一直心想着延安,他自己不能回来,指挥棒代他回来了。”

“传承鲁艺薪火,让《黄河大合唱》常唱常新”

博物馆是收藏文化记忆的地方,也是传承民族精神的地方。

“鲁艺85周年华诞,对她最好的贺礼就是传承。”在指挥棒交接仪式上,刘妮动情地说:“今天,把冼星海音乐指挥棒交给心草团长,请他用这根指挥棒指挥,在延安再次唱响《黄河大合唱》,就是在传承鲁艺薪火,传承星海音乐精神。”

李心草是首位进入维也纳国家歌剧院执棒的华人指挥家,曾师从著名指挥家严良堃先生。严良堃是中国交响乐团合唱团(其前身为中央乐团合唱团)创办人之一,曾师从冼星海学指挥。其本人指挥《黄河大合唱》上千场,对《黄河大合唱》倾注了一生心血。

“感谢鲁艺,感谢延安,把这份殊荣赋予了我。”接过指挥棒,李心草心房震颤:这份殊荣何其沉重。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”冼妮娜曾听老同志们说过:《黄河大合唱》首演,冼星海指挥得非常流利,在《保卫黄河》开始的时候,他来了个转身,指挥台上的演员和台下的观众一起合唱,唱响了危亡时刻全民族抗战的时代最强音。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”鲁艺85周年华诞,延安大剧院内,台上台下,同气连声,演员和观众再次共同唱响《保卫黄河》,唱响以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新时代最强音。

演出结束,延安大剧院内掌声雷动,经久不息。许多观众淌着热泪,久久不愿离开。

观众离席后,延安大剧院内一片宁静,李心草静静伫立,“伟岸的身影能撑起一座大山”。他异常坚定地说:“接过冼星海音乐指挥棒,就是接过了延安精神、鲁艺薪火。《黄河大合唱》一定会一直唱下去,久演不衰、常唱常新。”

(本版照片由延安鲁艺文化中心提供)