发布日期:2023年04月28日

延安鲁迅艺术学院成立

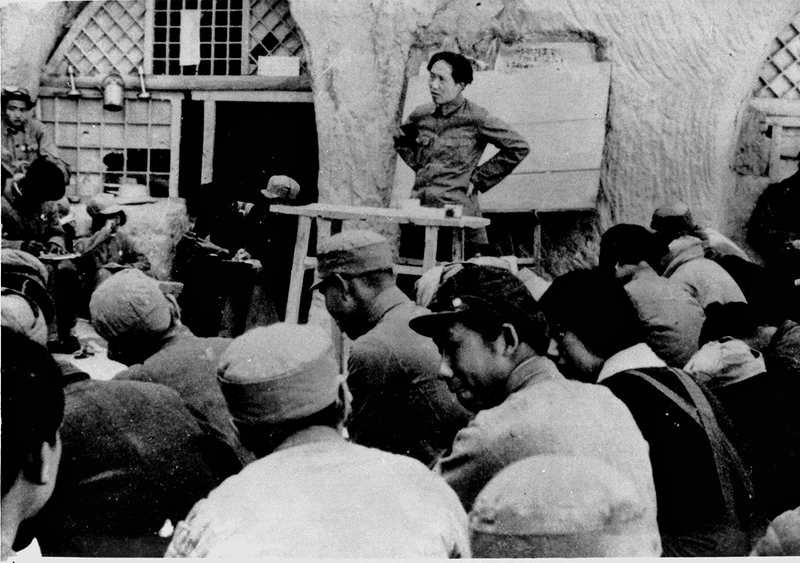

●毛泽东在鲁艺讲话(1938年)

●毛泽东在鲁艺讲话(1938年)  ●初建的鲁迅艺术文学院旧址(延安城北门外云梯山麓)

●初建的鲁迅艺术文学院旧址(延安城北门外云梯山麓) 1938年2月,毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬等联名发出鲁迅艺术学院《创立缘起》。文中说,艺术是宣传、发动与组织群众的最有力的武器,培养抗战的艺术工作干部已是不容稍缓的工作,因此决定创立鲁迅艺术学院,要沿着鲁迅开辟的道路前进。

经过短时间的筹备,1938年4月10日在城内中央大礼堂举行了鲁迅艺术学院成立大会,毛泽东等中央领导出席大会并讲话。他说:“要在民族解放的大时代去发展广大的艺术运动,在抗日民族统一战线方针的指导下,实现文学艺术在今天的中国的使命和作用。”鲁艺是在党中央的关怀下成长的,1940年4月10日,在鲁艺成立2周年纪念日,毛泽东题写了“鲁迅艺术文学院”校名,同时还题写了“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。

1939年夏,中共中央为加强华北敌后文化工作及文艺干部的培养,派沙可夫等人率领鲁艺部分干部奔赴晋察冀抗日根据地,联合陕北公学等校创办华北联合大学。11月,根据中央的决定,留在延安的鲁艺部分师生恢复鲁艺。1940年11月,华中抗日根据地创办了鲁艺华中分院。后由于日伪军残酷“扫荡”,鲁艺华中分院分编成江淮鲁工团和黄河鲁工团,深入根据地开展抗战文艺工作。1943年4月,鲁艺并入延安大学,组建延安大学文艺学院。1945年抗战胜利后,鲁艺迁往东北。在此期间,先后由赵毅敏、沙可夫、吴玉章、周扬等人担任正、副院长。

在延安7年半的时间里,鲁艺开办了文学、戏剧、音乐、美术等系,培养学员685人。穆青、贺敬之、冯牧、李焕之、郑律成、刘炽、莫耶、王昆、成荫、罗工柳、李波、时乐蒙、于蓝等文学家、艺术家均为鲁艺学员。鲁艺还创作了诸如《白毛女》《南泥湾》《黄河大合唱》等一大批极富影响力的作品,活跃了敌后抗日根据地军民的文化生活,振奋了中国军民的抗战热情,为抗日战争的胜利作出了积极贡献,并对中国现代文学艺术产生了深远的影响。

(选自石和平主编的《图说延安十三年》)