发布日期:2023年05月12日

作文评语凸显教育情怀

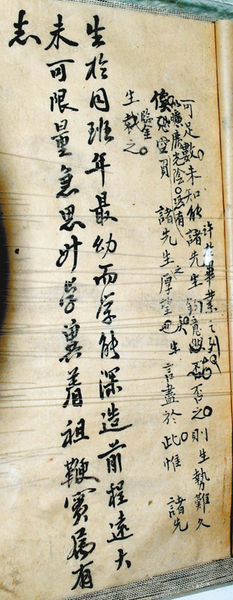

●茅盾作文本上的老师评语

●茅盾作文本上的老师评语 写好作文评语,是一个语文老师应有之责,也是提高学生写作水平的一个重要途径。透过作文评语,我们还可以感受到一个语文老师的个人素养和教育情怀。这一点,古人的做法值得借鉴和学习。

据记载,清代金华“院考”——即俗称“考秀才”,由于秀才分三等,成绩最好的“禀生”,可以享受公家按月发的粮食,加上是乡试的资格考试,所以竞争异常激烈。

虽然文章事关考生命运,考官们依旧在试卷写上评语,而且还按上自鸣得意的印章。试卷不打具体的分数,只标明等级和具体名次。

譬如,展开一张1米多长的试卷,只见洋洋洒洒满纸文字,考官写了两个字:“无味”。一长一短,意味深长。

这些考官似乎都自备印章,对于满意的卷子,则钤印“如花美卷”。从现存试卷上看,还有“云水光中洗眼来”、“业精于勤”等印章。

对于考取功名的试卷,考官们都手痒痒的,非要弄点批语方觉过瘾。至于学生习作,以前的老师又是如何做的呢?

笔者在嘉兴乌镇茅盾故居看到,1909年,一位老师给即将升入中学的茅盾(时年13岁)的作文批语,“生于同班年最幼……前程远大未可限量……”老师对茅盾的喜爱之情,可谓是溢于言表。少年茅盾看到这评语,肯定是热血沸腾。

如果是一个勾一个日期式的评语,茅盾怎会一生保留这个小作文本?

著名教育家叶圣陶主张,给学生作文留的评语一定要具体,切不可使用那些笼统、空洞的词汇。好在何处?坏在何处?美在哪里?丑在哪里?都要讲清楚。

反观当下,有些学校的语文老师一个红勾一个日期,草草了事,或者多画几段波浪线,写上句子通顺等几个字,敷衍了事。不难想象,学生拿回作文本之时,势必波澜不惊,一盖了事。

纵然,教师任务重,工作压力大,没有闲暇时间,但是作文评语,是语文教学的重中之重,还是要给予应有的地位,切不可束之高阁。作文立意、行文逻辑、细节描述……这些构成一篇优秀作文的最起码要素,语文老师还是要做点拨,要做好引导。

作文评语凸显教育情怀和初心。作为一名人民教师,应当不怕“板凳一坐十年冷”,有一股沉下心贴近学生的精神,不断提高自身文学修养,认真写好每一位学生每一篇作文的评语。 (杜羽丰)