发布日期:2023年05月18日

延安文物有故事

黄龙人头盖骨化石

黄龙人头盖骨化石  宋代腰鼓画像砖

宋代腰鼓画像砖  保存完整的金代壁画墓

保存完整的金代壁画墓  “红军锅”其实不是锅,而是一口普通的水缸

“红军锅”其实不是锅,而是一口普通的水缸  “镇馆之宝”——一条棉被

“镇馆之宝”——一条棉被 编者按

每年的5月18日为国际博物馆日。今年国际博物馆日的主题是“博物馆、可持续性与美好生活”。为了让文物“活”起来、火起来,记者走进我市各处博物馆,撷取部分有代表性的馆藏文物,讲解文物背后的历史,以及开展文物保护、修复及科研工作的相关故事。

揭秘3万~5万年前的“黄龙人”

“大家看,这就是黄龙人头盖骨化石,在3万至5万年前,我们黄龙这片神奇的土地上,已经活跃着一群早期智人向晚期智人过渡的人类,他们就是‘黄龙人’……”5月16日,在黄龙县博物馆,讲解员朱晓丽正在为前来参观的游客讲述黄龙万年发展史。

该化石保留了额骨和顶骨部分,骨壁较厚,额部后倾,眶缘圆钝,为成年男性头骨,属晚期智人,距今约3万~5万年,原件现存于中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。

1975年,黄龙县兴修水利,在石堡镇尧门河修建水库,黄龙县石堡镇群众赵明富在大坝北侧的杨家坟山南坡劈山挖土。突然,黄土层与红土层的交界处出现了一块好像头盖骨的化石,人们纷纷猜测,有的说是龙骨,有的说是脑瓜盖,还有的说是人类化石。消息一传十,十传百,引起了各级文物考古部门的高度重视。

1980年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的专家专程到黄龙实地考察,终于揭开了神秘的面纱。头盖骨化石等文物的发现,为研究亚洲早期智人向晚期智人的过渡提供了大量的科学依据和实物资料,填补了我国人类发展史上的一个缺环,因而被命名为“黄龙人”。

几十年来,黄龙陆续发现木瓜寨、西山、贝坡等新石器时代文化遗址数百处,生动地展现出原始先民生活的场景。他们日出而作,日落而息,使用着石头制作的生产工具。这些打制石器的发现,就是当时生活的真实写照,是人类自觉有意识、有目的地创造世界活动的标志,也说明我们的先民已经掌握了原始刀耕火种的农业生产,逐渐迈向了人类文明的门槛。

这些足以证明,远在6000年以前,中华大地上已经显现出了文明的曙光。

“追寻祖先遥远模糊的身影,透过这一件件凝聚着‘黄龙人’艰辛与智慧的文物,我们仿佛看见黄龙人叩击华夏文明之门传来的遥远声息,看到蛮荒时代天空萌现的那一片瑰丽无比的文明曙光,他们好比人类智慧天空中一颗闪亮耀眼的星星,照亮并缩短了人类奔向文明的路程,为我们留下了无穷的物质和精神财富,鼓舞着我们不断艰苦创业,开拓进取。”黄龙县文管所所长刘树刚说。 (通讯员 白杨越 记者 杜音樵)

一块画像砖千年传鼓魂

再一次,杨吉钰站在宋代腰鼓画像砖前,仔细地端详,沉着地思索。这个来自四川省巴中市的小伙子,自己也记不清是第几回走进安塞区文化文物馆来欣赏它了。

自从2009年在电视上看到中华人民共和国成立60周年庆典上千人腰鼓方阵的精湛表演后,杨吉钰就醉心于安塞腰鼓,多次从四川巴中跨越千里来安塞拜师学习腰鼓。每一次来,他都会走进安塞区文化文物馆去看这块宋代腰鼓画像砖。

“安塞腰鼓,震撼心灵哪!你看,从这块宋代腰鼓画像砖上看,早在千余年前打腰鼓的动作、步伐、服装、道具,击鼓的方法和背鼓的姿势,都和今天的安塞腰鼓十分接近。”杨吉钰感叹道:“一块画像砖,穿越千年传鼓魂!”

远古时期,中华大地分为九州,安塞属九州之一的雍州之地。秦汉时,在陕北延安榆林一带设上郡,安塞为高奴县,秦直道从中穿过,素有“上郡咽喉”“北门锁钥”之称。历史上这片神奇的土地,曾为匈奴、鲜卑、羌族等北方少数民族和汉族多民族聚居地,地势复杂险要,民风剽悍淳朴,各民族文化融合杂糅,腰鼓、剪纸、民间绘画、民歌、曲艺等民间文化艺术璀璨瑰丽。

“安塞腰鼓便是这个百花园中尤其夺目的一朵奇葩,早在秦汉时期就逐渐发祥,成为军队庆祝胜利、民间乞求丰年以及祭祀祖先的一种表演艺术形式,源远流长、代代相传。”安塞区文化文物馆馆长高杰说,千百年来,安塞腰鼓就在黄土地上以天作幕,以地作台,一代代迸发着生长在这里的人们的激情,张扬着他们的个性,火辣辣地倾吐着他们对美好生活的向往和追求。

上世纪80年代,在安塞县(其时尚未设区)招安镇岳中庄村一座宋墓中出土了大量画像砖,其中一块画像砖上就有一个生动活泼,身绑腰鼓,手舞彩绸的人物。这块宋代腰鼓画像砖的出土,充分证明了安塞腰鼓的历史久远,也对宋代诗歌中大量关于腰鼓的描述进行了实物印证。曾到过陕北的宋代诗人梅圣俞的诗就描写了打腰鼓的生动场景:“露台鼓吹声不休,腰鼓百面红臂鞴。先打六幺后梁州,棚帘夹道多夭柔。”苏轼和陆游都有“腰鼓百面如春雷”“腰鼓百面春雷发”等赞颂腰鼓的诗句,可见当时打腰鼓的人数之众、场面之盛。

现如今,这块宋代腰鼓画像砖就静静地陈列在安塞区文化文物馆内,指引着无数游客穿越千年感受安塞腰鼓之魂。

“我们将以弘扬民族民间优秀文化为己任,深入挖掘民间文化艺术资源,广泛开展群众文化生活,积极保护独具特色的黄土风情民间文化艺术。”高杰说,安塞剪纸、安塞民间绘画、安塞腰鼓、安塞民歌和陕北说书这“五大文化品牌”正彰显活力,在新时代绽放出更加灿烂的民间文艺光芒。 (记者 刘彦)

金代壁画墓,见证漫漫保护修复路

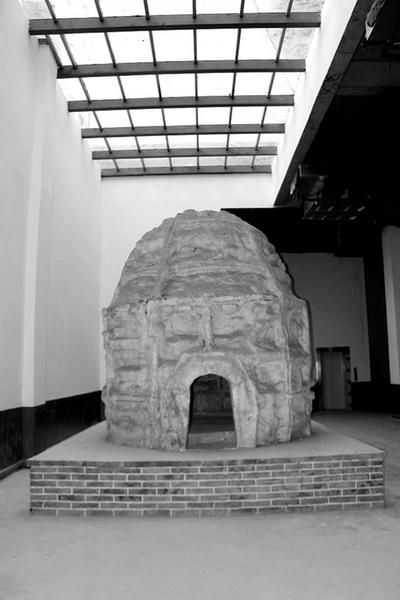

志丹县历史上曾是“军事重镇、革命红都”,馆藏文物丰富,在志丹县红都保安纪念馆的历史文物展厅内,现存放着一座精美的壁画墓,见证着文物保护修复的漫长之路以及文物人孜孜不倦的努力。

2010年1月,在志丹县王新庄村延志吴高速公路施工现场,人们发现了一座保存完整、十分精美的金代壁画墓。该壁画墓为穹隆式仿木结构建筑,墓室呈八边形,上部卷顶,墓室内高3.3米、直径2.47米,壁画总面积约为15平方米。

因无法实施原址保护,在经过近两个月的修复加固之后,这座高3.3米、重达十四五吨的古墓葬被整体打包搬运到县文物管理所,是延安首例对野外的古墓葬进行的整体搬迁,也是我省继2008年和2009年对渭南金代壁画墓和韩城宋代砖式壁画墓搬迁之后,进行的第3例野外古墓葬整体搬迁。

在经历6个多小时的艰难搬运之后,该古墓葬被搬迁到志丹县文管所,并为它搭建了专门的临时库房进行保护。2016年,志丹县红都保安纪念馆初建,将壁画墓整体搬迁至红都保安纪念馆负一层的历史文物展厅内。

2018年,志丹县文物部门申请了省级文物保护专项资金,启动了对该墓葬的修复工作。该壁画墓的修复由陕西省文保院承担,在保护修复项目期间,遵循原真性和最小干预原则,对壁画墓整体的稳定性进行了加固处理,并且针对病害开展了壁画表面的积尘、积垢等清除工作;对空鼓和起甲地仗及颜料层进行了加固;有依据地进行了局部补全;提出适应当地具体保存环境状况的科学建议,最大限度改善壁画墓的保存环境。项目现场工作于2019年10月结束,经过3年的适应性观察,现场保护修复效果良好,有效延续和展示了壁画墓原有的风貌。

修复后的壁画墓中,可以看到精美的砖雕图案和壁画,砖雕包含陕西北部的腰鼓、秧歌舞等,还有马、狮、鹿、斑鸠、仙鹤等元素;壁画则有折枝莲花、牡丹、菊花、妇人半开门、门神武士等内容。墓室墙壁上留存的多处题诗也得以修复,其中有唐代诗人白居易《天可度》中的诗句“水底鱼兮天上鸟,高可射兮深可钓。只有人心咫尺间,咫尺之中不可料”,以及宋代诗人释慧远《颂古四十五首》中的诗句等。

文物保护路漫漫。从发现之日起,这座八百余年前的珍贵文物,历经现场挖掘、整体加固、搬迁、临时库房暂存、吊装地下展厅、修复、适应性观察等漫长的保护修复之路,将在不久的将来作为永久的文物展品供大家参观。 (通讯员 王立平 记者 方大燕)

一口“红军锅”传递军民情

在中央红军长征的落脚点——吴起县,一口“红军锅”的故事在当地百姓间口口相传。

“红军锅”其实并不是锅,而是一口普通的水缸。它浑身布满裂痕,用胶泥和竹条加固。那么,为什么它会被称为“红军锅”呢?

时间回到1935年10月,当时的陕北,气温已降至零下,人们早晚棉衣不离身。10月19日,一支队伍出现在吴起:他们因长途奔波疲惫不堪,伤病缠身,衣衫褴褛,多数人脚上穿的是草鞋、麻鞋,偶有几人穿着布鞋,也都露着脚趾。

这支队伍属于红一方面军。征得老乡同意后,红军战士就在倒水湾村驻扎了下来,在院子里起锅做饭。当时,人多锅少,连石板都被用来擀面烙饼。部队来人找村民张宪杰借灶房做饭,他爽快地答应了,家里的水缸也借了出来,搭几块石头架到火上就成了一口锅。

那时加工的米面少,粮食只有黑豆、荞麦、糜子,都是带皮难熟的东西,烧的时候火一大,水就干了,再一加水,没想到缸裂开了。缸裂了,又冷又饿的战士们抓起撒在地上的粮食就吃,半点儿也舍不得浪费。等离开的时候,红军战士把裂了的缸洗干净,又拿出两块银元给张宪杰作为赔偿。

“一口缸烂了就烂了,不值两块银元的。”张宪杰坚决不要。

当时的物价,两块银元可以买4个这样的水缸。

“这是纪律,你非拿不可,你不要那我们就违反纪律啦。”红军战士态度坚定。无奈,张宪杰只好把钱收了。

裂了缝的水缸虽然不能盛水了,但可以放粮食。红军离开后,张宪杰找匠人把水缸箍好,像宝贝一样安置在自家窑里最显眼的地方。

1966年,吴起革命纪念馆筹建,工作人员在乡下收集革命文物时,张宪杰把当年这口“锅”捐了出来。1992年,“红军锅”被认定为国家三级文物。

因为给红军战士煮过饭,这口缸都不叫缸了,而是有了一个响亮的名字——“红军锅”。

如今,随着“红军锅”故事的传承,那段感人至深的历史被永远铭记、代代相传。 (记者 刘小艳)

这条棉被为何成为“镇馆之宝”

在子长革命烈士纪念馆,馆长杨买荣指着一条折叠方正的被子称这是“镇馆之宝”。被子长约1.2米、宽约0.9米、厚度只有2厘米,这是谢子长养伤期间群众送给他的。

1934年8月,谢子长在负伤之后为了躲避敌人的搜捕,先后在阳道峁、周家硷、水晶沟、刘家圪崂等地养伤,其间,谢子长挨饿受冻,好多时候连住的地方都没有,只能躲在山上的土窑里。“这床棉被,其实是我们生活中最普通的用品了。但在当时那样的情况下,老百姓的家里也是缺衣少食,苦不堪言,但还是把仅有的一条棉被送给了谢子长,是非常不容易的。”子长市革命烈士陵园讲解员刘亦心介绍道。

子长至今流传着“要把最后的一把米,送给红军当军粮;最后的一尺布,送给红军做衣裳;最后的一个儿子,也要送他杀敌上战场……”的民谣。歌曲中是一位普通陕北母亲的形象,她代表了中国千千万万的老百姓。从这首民谣中,我们看到了陕北人民群众对中国革命必胜的信心和全力支持。

在群众的帮助和保护下,1935年1月刘志丹来到灯盏湾看望谢子长。当刘志丹看到这一条棉被时热泪盈眶,把自己随身携带的一条新棉被留给了谢子长。但是谢子长在转移之前又把刘志丹送给他的新棉被转送给了老百姓。

一前一后两条棉被体现的是老百姓拥护爱戴谢子长,谢子长、刘志丹真挚的战友情谊和谢子长坚定的革命理想。

2022年,第十三届中国艺术节在河北雄安新区落下帷幕。由陕西省文化和旅游厅、延安市文旅局选送,子长市文旅局、子长市文化馆、子长市文化艺术培训中心组织创作的曲艺作品陕北道情《一条棉被》摘得群星奖。《一条棉被》讲述的正是群众给谢子长送棉被的故事,它用陕北道情形式对革命故事娓娓道来,赓续红色基因,弘扬伟大的建党精神和延安精神,充分彰显和践行“人民就是江山,江山就是人民”的光辉思想。

奋斗百年路,文物映初心。这条棉被是子长市革命烈士纪念馆在2000年布展的时候征集来的,已经展出23年,在滋养初心、淬炼灵魂中发挥了巨大作用。 (通讯员 张龙 记者 叶四青)