发布日期:2023年05月21日

延安文艺座谈会的几个细节

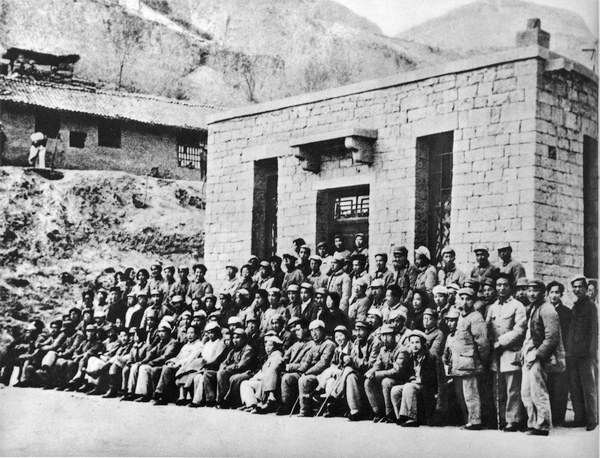

①延安文艺座谈会合影(左侧)

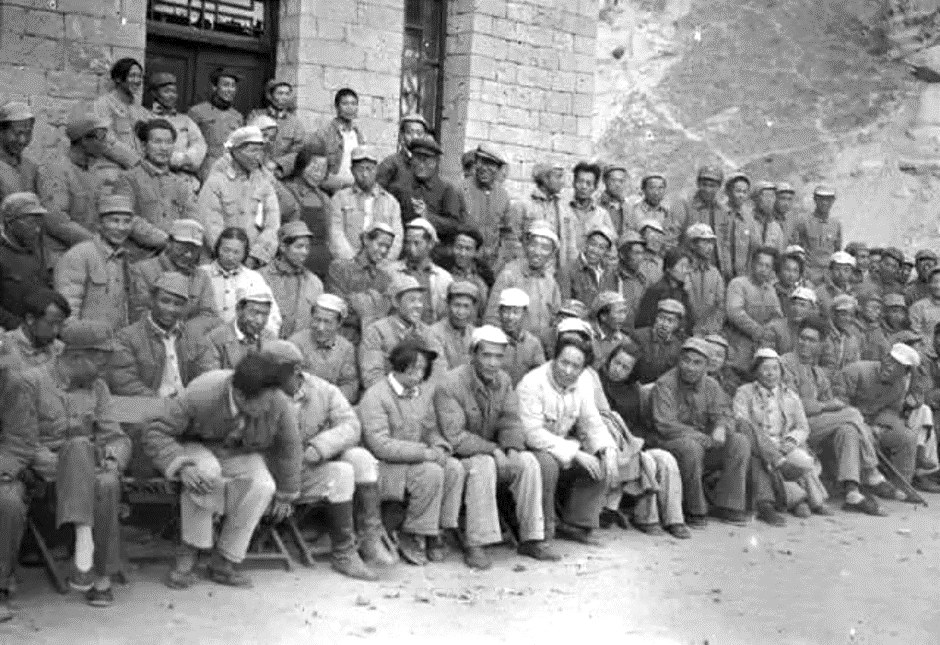

①延安文艺座谈会合影(左侧)  ②延安文艺座谈会代表局部合影

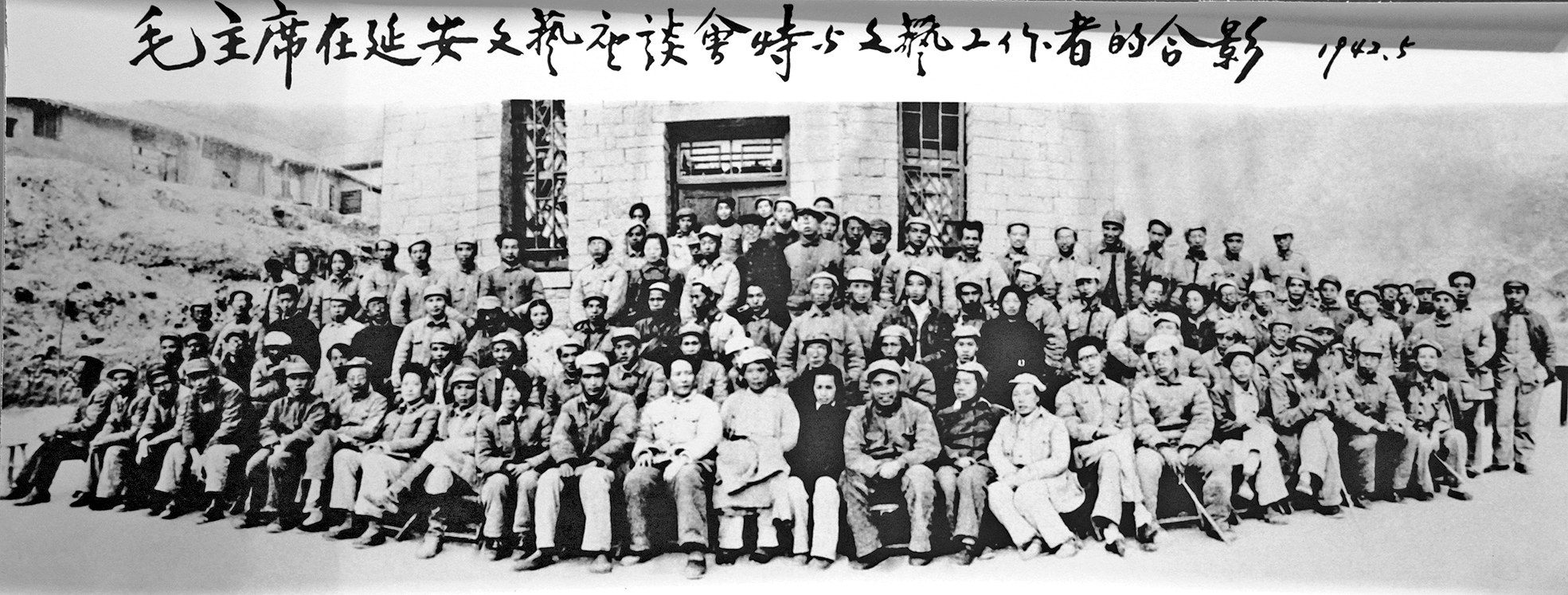

②延安文艺座谈会代表局部合影  ③全体合影

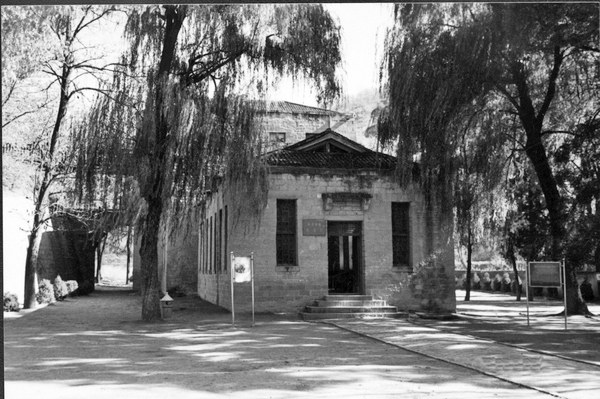

③全体合影  ④延安文艺座谈会旧址(延安革命纪念馆提供)

④延安文艺座谈会旧址(延安革命纪念馆提供)

1942年5月 2日至23日,中共中央在延安杨家岭召集文艺工作者举行延安文艺座谈会。分别于5月2日、16日、23日举行3次座谈会。毛泽东在会上发表了讲话,讲话中所提出的文艺为人民群众,首先是为工农兵服务等一系列重要思想确立了党领导文艺工作的根本方针,直到今天仍然具有重要的指导意义。

为纪念即将到来的毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年,本报特推出此文,带您去了解延安文艺座谈会中那些不为人知的故事和鲜为人知的细节。

延安杨家岭革命旧址的中共中央办公厅小楼,是历史上著名的延安文艺座谈会发生地,也是新中国文艺的“大地圆点”。延安文艺座谈会距今已有80多年,它对我国当代的文学艺术发展产生了极其深远的影响。

“关门提高”不合抗战时宜

1942年5月召开的著名的延安文艺座谈会,是“应时而为”的产物。

当时延安文艺界的总体情况,可以用“两个阵营、三大系统、四个山头”来概括。所谓“两个阵营”,就是鲁迅艺术文学院(简称“鲁艺”)和中华全国文艺界抗敌协会延安分会(简称“文抗”)。所谓“三大系统”,是指中共中央文委系统、陕甘宁边区文化系统和部队文艺系统。所谓“四大山头”,是指“鲁艺”、文抗、青年艺术剧院、陕甘宁边区文协。当时,延安有影响、有成就的文艺家大都集中在“鲁艺”与文抗两大阵营。

以“成为实现中共文艺政策的堡垒与核心”的“鲁艺”为例,就存在着种种不足。1940年后,“鲁艺”有将近两年左右的正规化与专门化的“关门提高”。具体表现在:美术系向西洋学习技术,画构图复杂、大场面的画;戏剧系热衷于演大戏和外国戏,演出《日出》《铁甲列车》《带枪的人》等大戏;文学系欣赏古典和外国文学作品,言必契诃夫,谈必果戈理。“鲁艺”师生在桥儿沟礼堂里排戏,师生自己观摩演技,老百姓在外面拍窗子,讽刺说:“戏剧系的装疯卖傻,音乐系的哭爹喊娘,美术系的不知画啥,文学系写得一满害(解)不下(陕北方言,‘什么也不懂’的意思)!”从艺术培养的角度来讲,“关门提高”本身并没有什么不对,关键是不合抗战时宜。

曾在“鲁艺”文学系任教的著名作家严文井也回忆:“学校四周住的都是农民,但我们却不同农民往来。除了有时候向他们买西红柿和甜瓜,才同他们当中的一两个人说说话。”“我们每个人都自以为是艺术家。农民当然不在我们眼下的,我们彼此高谈阔论,上下古今,天南海北,海阔天空。农民算什么呢?他们没有文化,啥也不懂,而且连‘百分’也不会玩儿,身上只有虱子。于是我们有的人坐在窑洞里,就写自己五年以前,或十年以前的爱情。”

当时,八路军朱德总司令在延安文艺界的一次集会上说:“打了三年仗,可歌可泣的故事太多了。但是好多战士英勇牺牲在战场,还不知道姓张姓李,这是我们的罪过,而且还是你们文艺的罪过。”他号召“前后方的枪杆子与笔杆子能够亲密地联合起来”。

事实上,延安文艺座谈会之前,广大文艺工作者的心还没有真正扑到工农兵那里,还没有形成有效的文化合力,还没有真正为工农兵服务。

延安最豪华的请柬

按照当时中央领导的分工,延安文艺界整风由毛泽东分管。调查研究,一切从实际出发,是毛泽东的一贯工作作风。1942年春,毛泽东做了大量的调查研究工作。他当时给许多作家写信,找许多作家谈话。毛泽东亲自个别约见谈话与写信征求意见的延安文化人士有:李伯钊、丁玲、艾青、萧军、萧三、罗烽、舒群、刘白羽、欧阳山、周文、草明、塞克、于黑丁等人。毛泽东以“集体谈话”的方式与“鲁艺”的部分党员文艺家进行交流的人员有:周扬、何其芳、严文井、周立波、曹葆华、姚时晓等。对于上述文化人中间的一些重点人物,如萧军、欧阳山、草明、艾青等,毛泽东多次约见谈话与写信征求意见,让他们帮助搜集材料,提供有关文艺的意见。

延安文艺座谈会的召开,并不是毛泽东个人的主张,而是中央4月27日,毛泽东正式决定召开的。据文献记载,1942年4月10日,中央书记处工作会议上,毛泽东正式提议并获准通过关于召开文艺座谈会的决定。并明确以毛泽东、博古、凯丰的名义召集这个座谈会,确定“拟就作家立场、文艺政策、文体与作风、文艺对象、文艺题材等问题交换意见”。后来,因为博古忙于其他工作,未能参加座谈会筹备事宜,所以座谈会是以书记处书记毛泽东和中宣部代部长凯丰的名义主持召开的。

在经过充分的准备后,1942泽东与凯丰联手发出请柬,邀请100多位延安文艺工作者参加文艺座谈会,“鲁艺”师生占到半数左右。

这次座谈会不是以“通知”的形式,而是以发正式“请柬”的方式邀请延安的文艺家们开会交换意见,足见毛泽东对文艺家的尊重。

延安当时物质条件极其匮乏,一般印刷品都用自制的马兰纸,但这个“请柬”却是用粉红色的“油光纸”印制的,应该算是当时延安最豪华的请柬了。

“不但要转变,而且是投降”

五月的延安,阳光灿烂。延安文艺座谈会是5月2日下午开始的,先后开了三次大会和多次分组会议,直到5月23日晚上结束。

5月2日下午1点30分,延安文艺座谈会在杨家岭中共中央办公厅一楼平时兼作餐厅的不足120平方米的会议室里召开,凯丰主持,毛泽东作了讲话,也就是《在延安文艺座谈会上的讲话》中的“引言”部分,后来发表时经过修改。

毛泽东的开场简短、幽默,他说:我们有两支军队,一支是朱总司令的,一支是鲁总司令的,后来发表时改为“手里拿着枪的军队”和“文化的军队”。而文化的军队是“团结自己、消灭敌人必不可少的一支军队”。当他说到“鲁总司令”时,全场响起热烈的掌声和阵阵笑声。

毛泽东指出:“我们今天开会,就是要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争。”

他还根据文艺工作本身的任务和延安文艺界的状况,提出应该解决的一些问题:“即文艺工作者的立场问题、态度问题、工作对象问题、工作问题和学习问题”等五大问题,要大家讨论。

现有的史料披露,延安文艺座谈会会议期间各种声音争论得异常激烈。毛泽东讲完话后会议休息,接着开始讨论。

一开始冷场,毛泽东就提议萧军发言。丁玲也说:“萧军,你是学炮兵的,你第一个开炮吧!”萧军就第一个讲话,意思是说作家要有“自由”,作家是“独立”的,鲁迅在广州就不受哪一个党哪一个组织的指挥。胡乔木回忆,萧军发言后,他忍不住起来反驳。对于他的反驳,毛泽东非常高兴,开完会后,专门让到他那里去吃饭,说是祝贺开展了斗争。

胡乔木和萧军争论后,何其芳的发言使座谈会的气氛有所改变。他说:“听了主席刚才的教诲,我很受启发。小资产阶级的灵魂是不干净的,他们自私自利,怯懦、脆弱、动摇。我感觉自己迫切地需要改造。”何其芳的自我批评,成为座谈会上备受关注的声音。

接下来是分组讨论,为下一次大会做准备。

5月16日,举行了第二次大会。在这次的全体会议上,毛泽东和朱德都出席了。毛泽东没有发言,主要听取与会者对文艺问题的意见,并认真做了记录。

这次会上,萧军、罗烽、艾青与胡乔木、吴亮平等人就“人性是不是文艺的永恒主题”再次发生激烈争论;有人为“鲁艺”的正规化和专门化进行辩护;有人从“什么是文学艺术”的定义出发,讲了一个多小时文学基本知识,引起了大家的不满。

据出席会议的中央研究院文化思想研究室秘书温济泽回忆:当时会场也很活跃,争论得很激烈,有些人的话甚至很出格,那种民主气氛是后来难以想象的。

从前方回到延安的八路军120师战斗剧社社长欧阳山尊也发言了。他说,前方战士和老百姓迫切需要文艺工作,文艺工作者应该有一分热、发一分光,在实际中也会学到更多的东西。这么多文学艺术家集中在延安干什么?应该上前线去。谁到我们战斗剧社来,我举双手欢迎!他在座谈会前,曾经给毛泽东写信反映前方很需要文艺工作者的问题,毛泽东很重视,并亲自给他写了回信。

最让毛泽东满意的,是陕甘宁边区民众剧团负责人柯仲平的发言。他讲民众剧团在农村演出《小放牛》受欢迎的盛况,说我们离开村子的时候,老百姓送我们很多吃的东西,只要顺着鸡蛋壳、花生壳、红枣核多的那条路走,就可以找到我们。毛泽东很高兴,打趣说:“你们如果老是《小放牛》,以后就没有鸡蛋吃了。吃了群众的鸡蛋,可要好好为他们服务啊!”

争论下去自然不是办法,总要有个结论。这个结论自然就由毛泽东来做。为此,5月21日,中共中央政治局召开会议,专门讨论文艺座谈会的问题。毛泽东向中央通报了文艺座谈会的情况,也介绍了他准备给座谈会作结论的大致内容。他还明确地提出:延安文艺界的小资产阶级自由主义很浓厚,整风的性质是无产阶级和小资产阶级的作战。

5月23日下午,文艺座谈会举行最后一次大会,气氛更加热烈。先是由与会者发言,会议在临近下午讨论结尾时,朱德总司令发了言,不点名地批评了萧军和一些同志的观点。

他说要看得起工农兵,中国第一、世界第一,都得由工农兵批准;不要怕说“转变”思想立场,不但要转变,而且是投降,他说自己就是从一个旧军人投降共产党的。“八路军、新四军为了国家民族流血牺牲,既有功又有德,为什么不该歌?为什么不该颂?”他说有人引用李白“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州”的诗句,现在的“韩荆州”是谁呢?就是工农兵。

发言结束时他还强调说:“有的同志觉得延安生活不好,太苦了。其实比起我们从前过雪山草地的时候,已经是天堂了。有的同志说,重庆吃的住的穿的东西比延安好。但是,那再好,是人家的呀!延安的东西再不好,是我们自己的呀!”“你们要多写前方的武装斗争和后方的生产斗争,那里有许多感人的材料。”

朱老总用浅显通俗的大白话道破了文艺界整风的实质,把讨论推向了高潮。他点明了会议的主题:就是要实现知识分子和文学艺术家由资产阶级或小资产阶级,向无产阶级工农兵大众的根本转变。

整个座谈会的讨论到朱德讲话为止。

(来源:人民政协报 本报刊登时有删减)