发布日期:2023年09月29日

南区合作社

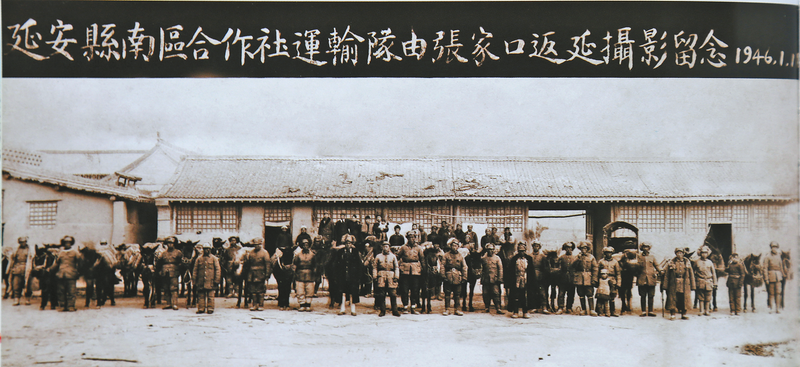

●1946年1月18日,延安县南区合作社运输队由张家口返延时的合影

●1946年1月18日,延安县南区合作社运输队由张家口返延时的合影 1936年冬季,延安县南区(即柳林区)经过土地改革后,农业生产得到发展,群众生活有了改善,延安县政府决定重建以前试办过的合作社。当年12月,南区合作社在沟门正式成立,主任王天金,会计刘建章,采买李生章,有社员160余人。

南区合作社成立初期,采取半摊派半自愿的方式,在群众中收集了159.9元苏币股金。由于合作社供应了群众迫切需要的生活用品,故第一期3个月即长毛利200元,除优待抗属、慰劳前方、捐助学校外,每股分得红利一角八分,使广大群众初步看到了合作社的好处。

但是,当时社章规定每股只限于三角,每人最多只能入三股,挫伤了一些群众的积极性,使合作社扩大资金受到了限制。1937年2月,主任王天金和会计刘建章为此发生了一场争论。王天金主张限制每人买货数量,刘建章则主张为了扩大合作社的影响,发展合作社,不必限制。争论的结果,刘建章的主张得到上级的支持。1937年3月,刘建章担任了南区合作社主任,同时,合作社也取消了对退股入股的限制。从此,南区社摆脱了教条主义和形式主义的影响,放手买货,发展股金,第二期结算时已有969元股金了。他们还从实际出发,一切方便群众,多渠道开展社会服务事业,1937年6月到1938年年底,南区合作社先后设立了骡马店、饭店,新建了一个营业部和一个分销处,试办了信用合作社,还开办了各种小型工厂,兼营生产事业。

1939年初,延安县南区合作社由沟门迁至柳林村(今柳林镇镇政府所在地),同光华商店合办了一个搔羊绒的“场子”,组织了运输队。6月,南区合作社实行了“合作社民办”的政策,规定合作社与私人合作办社,民办社的章程由入股群众自己制定,合作社职工在入股群众中选用,群众入股、退股自由。当时,南区合作社、南区政府和私商文表六在三十里铺村合股开办了“兴华号”铺子。“兴华号”成立后生意十分兴隆,后改名“兴华社”。兴华社的创办,说明南区合作社实行的“合作社民办”政策是可行的,既动员了更多的资金来发展生产,又把分散的个体私人经济纳入了合作经济的轨道,并改造了私商,为边区合作事业探索了一条新路。随后,南区的合作社纷纷建立,如:沟门民合社、南庄河合作社、罗家崖(今属万花山镇)新民社、柳林民生公药店、新市场公益杂货铺、七里铺集成过载栈、北川赵家崖(今属河庄坪镇)分社及运输队等。延安县南区合作社跳出了单纯做生意的小圈子,形成了兼营消费、信贷、运输和生产的综合性合作社。为了加强领导,1939年年底经陕甘宁边区政府批准,南区合作社改为南区合作总社,由刘建章任总社主任,王耀明任副主任兼会计股长,并调南区区委书记白玉德、区长张和堂分别担任总社指导员和副主任。1940年7月20日至22日,延安县南区合作总社召开了首次社员大会。

1942年,南区合作总社遭受特大洪水的袭击,损失严重。但由于政策正确,这一年所取得的成就最辉煌。到1942年年底,南区合作总社建立了30多个分社,入社户数占南区户籍总数的90%以上,股金总计250万元边币,流动资金130万元边币,贸易总额1700万元边币,纯利润180余万元边币。

随着大生产运动的开展,南区合作总社把协助合作社社员发展生产作为首要任务,一是代为银行发放耕牛贷款70万元边币;一是推动农民组织变工队和扎工队。1943年3月,南区合作总社在边区筹办的第一个“沟门信用合作社”成立。同时,还扶植农民发展畜牧业和副业生产。在南区合作总社的帮助下,南区的农业发展很快,粮食产量大幅度增加,大部分农户做到了“耕三余一”,有的农户甚至做到了“耕一余一”,初步实现了丰衣足食。经过多年坚持不懈的努力,南区合作总社逐步发展成为集商业、运输业、工业和金融业为一体的大型经济组织,成了边区合作事业的一面旗帜。

1943年1月,在西北局高干会上,毛泽东高度赞扬延安南区合作总社的合作社式道路,是边区合作事业的道路。发展延安南区合作总社式的合作运动,是发展边区人民经济的重要工作之一。会议期间,延安县南区合作总社被授予“模范合作社”光荣称号,成为3个先进集体之一。延安县南区合作总社主任刘建章被授予毛泽东题写的“合作社的模范”奖状,成为22个经济建设英雄之一。在同年11月举行的陕甘宁边区劳动英雄生产模范工作者大会上,刘建章和王耀明被评为陕甘宁边区特等合作英雄。(选自石和平主编的《图说延安十三年》)