发布日期:2025年01月08日

点亮残疾人生活之光

● 安塞区残联专职委员业务培训

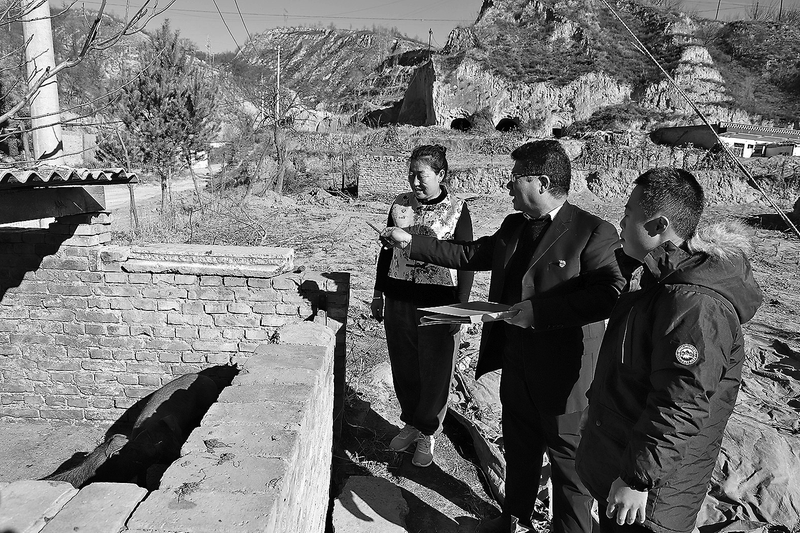

● 安塞区残联专职委员业务培训  ◀ 安塞区残联专委为残疾人送去猪仔

◀ 安塞区残联专委为残疾人送去猪仔  大棚种植技术培训

大棚种植技术培训  安塞区残联为种植户发放化肥

安塞区残联为种植户发放化肥 通讯员 郝丽萍 记者 朱佳雨

有这样一群人,他们虽身体残障,却从未被生活遗忘。2024年,安塞区残联从组织建设的精心谋划到服务水平的精准提升,再到真情关怀的倾心付出,残联党员干部用实际行动诠释着责任与担当,为残疾人搭建起一座通往美好生活的爱心桥梁,让温暖与希望在每一位残疾人心中生根发芽,绽放出绚丽的光彩。

A健全服务体系 守护美好未来

2024年9月13日,安塞区残联组织召开了全区专职委员业务培训会,区残联全体干部职工与各镇(街)、村(社区)专委齐聚一堂,共同学习残联业务知识。培训会上,各分管领导倾囊相授,围绕残疾人维权、教育、康复等政策进行了讲解,旨在全方位提升专委的业务素养与服务能力。

此次培训不仅让专委们通过持续学习、实践与交流,将政策理论知识内化于心、外化于行,更让他们能怀揣着对残疾人的赤诚关爱,主动深入残疾人家庭,深入了解其生活状况、需求痛点,以无私奉献和用心服务,搭建起与残疾人心灵相通的桥梁,让他们真切感受到社会大家庭的关怀与温暖。

安塞区残联在“我为群众办实事”的征程中笃定前行,全力推动党和政府的惠残政策落地生根,开花结果。为全区7134名持证残疾人建档立卡,常态化保持信息数据的动态更新,创新性地构建起从发证到注销的“闭环管理”新模式,为残疾人服务提供了坚实的数据基础。同时,在残疾人证办理流程上不断优化,打破地域限制,实现跨省通办,将办证权限下沉至基层,极大地缩短了办证时长,提高了办事效率,让残疾人办事更加便捷高效。

在残疾人康复、就业、教育、社会保障和维权等关键领域,安塞区残联积极探索创新服务模式。借助残联微信公众号和全区残疾人工作者及残疾人(区、镇、村三级残疾人工作)微信群,构建起上下畅通的信息交流渠道,及时传递政策信息,第一时间收集残疾人的需求和建议。以残疾人访视为抓手,深入了解残疾人的实际困难,大力推行“代理代办”和上门服务,真正做到让残疾人少跑腿甚至不跑腿,切实打通了服务残疾人的“最后一公里”,将温暖与关怀精准送达每一位残疾人身边,为他们的生活带来实实在在的改变。

B 残疾人就业 为幸福生活“添砖加瓦”

“春种一粒粟,秋收万颗子。”种植生产作为农户经济收入的重要基石,在残疾人的生活中扮演着重要角色。2024年4月中旬,正值春耕大忙时节,砖窑湾镇李盆窑子村的安塞区映山红种养结合家庭农场,旋耕机在田间轰鸣穿梭,工人们有条不紊地进行播种作业,勾勒出一幅充满生机与希望的田园画卷。而在这春种的关键时期,安塞区残联为农场送去了有机肥、种子等农资,暖心支持如春风化雨,助力农场在多元化、专业化、规模化的发展道路上稳步迈进。

映山红家庭农场负责人白晓满怀感激地说:“这几年区残联对我这个家庭农场扶持很多,农场如今已带动11名残疾人就业。今天他们又送来了化肥和种子,让我对农场的未来充满信心,我一定全力以赴,把农场经营得更加出色,为残疾人提供更多的就业岗位和发展空间。”

“我们将映山红家庭农场作为残疾人辅助性就业基地,正是看中了它在带动残疾人就业方面的显著成效和良好前景。今后,我们会在项目和物资上给予更多倾斜,持续扶持农场发展壮大,为残疾人事业贡献更多力量。”区残联主任科员吴永威说。

在安塞区,像白晓这样受到区残联扶持的农户不在少数。化子坪镇黑泉驿村种植户张庆祥说:“我种大棚已经7年了,区残联在大棚种植上给予的技术指导、创业资金支持以及农资帮助,每一项都实实在在地帮助我节约了成本,增加了收入,这份恩情我铭记于心。”同镇的周河村种植户尚武美也说:“有了区残联的助力,我种大棚的干劲更足了,生活也更有盼头了。”

为进一步提升残疾人科学种植、管理蔬菜的技术水平,增强农产品市场竞争力,促进残疾人增收致富。5月中旬,安塞区残联精心举办了为期7天的残疾人大棚种植技术培训班,组织了60余名残疾人种植户踊跃参加。

高桥镇赵家湾村村民张毛女说:“以前种大棚全凭感觉摸索,走了不少弯路。通过这几天的培训,我了解了更多的种植知识。这真是一次非常好的学习机会,如果还有下次培训,我一定第一个报名参加。”

与此同时,为提升残疾人养殖技能,安塞区残联还举办了残疾人养殖技术培训班,参加培训的残疾人纷纷说:“如今的产业发展趋势是种养结合,在培训老师的专业指导下,我们学着种好蔬菜,养好牲畜,产业多了,收入也多了,以后的光景会更好。”

“举办好产业发展技术培训班,目的就是让参训的学员真正掌握实用的种植养殖技术,学到脱贫致富的本领,从而有效改善他们的生活质量,让他们能够更加自信、自立地面对生活。”区残联副理事长程世明说。

C 倾心关怀 让爱无“碍”

在化子坪镇沙湾村,有这样一位坚强的母亲闫德花,她的儿子王晓宇智力低下,生活上需要长期照护。尽管生活充满艰辛,但闫德花一家从未放弃希望。区残联化子坪镇残疾人专职委员郭文平得知闫德花的家庭困境后,主动伸出援手,不但为她家送来猪仔、鸡仔等,还帮助她发展家庭养殖,增加收入来源。同时,在农忙时节,郭文平还会为他们提供专业的技术指导,助力农作物丰收。

闫德花感激地说:“郭主席就像我们的亲人一样,不仅经常关心我们的生活,还为我们申请了5000元的创业补助,每到大棚栽种和收成的时候,总会送来急需的苗子、化肥。经常来家里摸排情况,有时还会给孩子带几件衣服或者背一袋饲料,我们心里非常感谢他。”

如今,在残联的帮助下,闫德花的丈夫通过种植蔬菜大棚,每年有5万多元的收入,闫德花也能既在家照顾儿子,又通过养殖和种植蔬菜,满足一家人的生活所需,一家人的生活逐渐走上正轨,日子也有了希望。

在坪桥镇西洼界村,残疾儿童樊袁袁一家的生活同样牵动着区残联的心。为了供孩子们上学,樊袁袁一家搬到城里,租住在马家沟一个狭小的窑洞中,生活条件艰苦。区残联党组书记、理事长雷锦艳了解情况后,带领干部职工来到樊袁袁家中,为他们置换了崭新的床单被褥,给孩子们送去了书包和文具,还利用周末时间对房屋进行了改造,让这个家焕然一新。

樊袁袁心里知道家里经济贫困,窑洞里的白墙泥皮脱落了好大一块,虽然用一个架子床遮挡着,但是夜晚睡觉的时候总有白灰掉落在脸上。家里没有多余的钱进行维修,更何况买一个只能用来学习的书桌呢?他们姐弟几人趴在凳子上、炕上写作业已经习以为常。

“我们有新书桌可以写字了,还有新书包和新文具,谢谢阿姨。”孩子们的感谢让雷锦艳很感动,“竭尽所能,为残疾人做好每一件事,帮助他们融入正常社会生活,是我义不容辞的责任和最大的心愿。看到孩子们的笑容,我更加坚定了为残疾人事业不懈奋斗的决心。”

回首2024年,区残联在残疾儿童康复领域,为86名残疾儿童办理了康复项目,投入康复救助资金高达147.33万元,为孩子们的健康成长点亮了希望之光。通过线上平台,对全区599名有需求的持证残疾人进行了全面评估,免费发放护理床、轮椅、腋仗等各类辅具630件,助听器70台,有效改善了残疾人的生活自理能力和生活质量。同时,为200名听力障碍人群现场验配助听器200台,为23名肢体残疾人适配假肢,为18个村(社区)助残就业服务驿站,配备轮椅、坐便椅等辅助器具612件,为全区精神病患者免费发放药物411人次,全方位保障了残疾人的康复需求。

在生活保障方面,区残联为全区各镇(街)残疾人专职委员和村(社区)残疾人专职委员发放棉衣216件,为全区残疾人发放洗护用品1098份,让残疾人在寒冷的冬天感受到温暖,在日常生活中感受到关爱。此外,还为2949名有需求的残疾人进行了精准康复家庭医生签约服务,实现了综合康复服务覆盖率100%,服务覆盖面达到41.58%,为残疾人的健康保驾护航。

在产业扶持与就业促进方面,安塞区残联为39户残疾人实施“阳光增收”项目,为11户残疾人开展“自主创业”项目,为60户农村残疾人推行“家庭经营扶持”项目,每户给予5000元补助,激发了残疾人的创业热情和内生动力。为全区40名大棚种植户发放301袋高钙有机肥和165卷农用地膜,助力产业发展。扶持80户农村残疾人家庭产业,实施实物发放项目,优先照顾“千万工程”示范村内的残疾人家庭、易返贫致贫的残疾人监测户、农村低收入残疾人和农村重度残疾人,发放猪仔、玉米和高钙有机肥,每户平均3000元,帮助有劳动能力和意愿的农村残疾人通过产业扶持实现增收致富。组织开展化妆刷手工制作、大棚种植、服装制作、养殖、盲人按摩等实用技术培训,培训残疾人和残疾人亲属220人,提升了他们的就业技能和创业能力。为全区272名农村重度困难残疾人购买居家托养和照护服务,缓解了家庭负担。持续打造“美丽工坊”,带动56名残疾妇女就业,使她们的家庭每月稳定增收约800元。通过开展现场招聘会,集中帮扶残疾人就业,为残疾人搭建了就业平台,拓宽了就业渠道。

展望2025年,安塞区残联将以推动残疾人事业高质量发展为核心目标,持续深耕残疾人康复、教育、就业、社保、维权、宣传等关键领域,不断优化公共服务供给,提升服务质量和水平,全力促进残疾人的全面发展和共同富裕。同时以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风,努力满足残疾人对美好生活的向往,为残疾人创造更加有尊严、有品质的幸福生活。