发布日期:2025年05月09日

先遣西征(四)

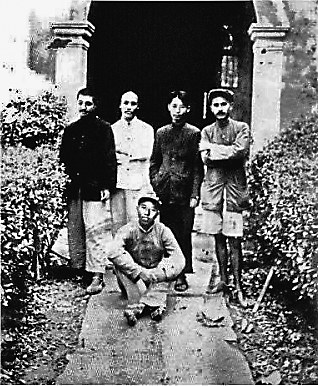

● 1935年8月,红二、六军团领导在湖南澧县的合影。左起:贺龙、李达、关向应、任弼时、王震(坐地者)

● 1935年8月,红二、六军团领导在湖南澧县的合影。左起:贺龙、李达、关向应、任弼时、王震(坐地者) 甘溪战斗不利,我们被迫向西在石阡、镇远、余庆、施秉、黄平一带盘旋行动,地形、敌情、社会情况和供应等都处于不利的地位。在桂、黔敌24个团的重围之中,我军先后被截为四段,减员很严重,部队常在悬崖峭壁小路上攀行,有些部队一天一顿稀饭,赤脚行军。中央代表任弼时害疟疾,手拄木棍,领导着全军行动。52团是湘鄂赣久经战斗的部队,在行军中为后卫,遭敌包围,全团苦战数日,惨遭损失,18师师长龙云惨遭杀害。

我当时已意识到战略形势很不利。如果不脱离这个地区及强敌的包围,就会陷入极为危险的地步。我除了与任弼时、王震等一起注意全军行动方向和行军组织及后勤外,更注意的是想法脱出危险的战略处境。弼时看出了我的紧张情绪,问我:“怎么样?”我说:“坚决向东去,脱离这个地区,争取主动。”

一天下午,我们进至石阡至镇远敌之封锁线上,击溃了敌之巡逻警戒部队后,占领了东去江口的路口,并向南面之镇远及北面之石阡派出了强有力的警戒。我当时最大的顾虑是敌人控制这个路口,堵我东去之路。这样就得回到原来不利的战略地区。幸好,这个路口我们及时控制了。并在当地老猎户引导下,深夜进到一条人迹罕至的谷涧水沟(贵州称为夹沟)从沟底鱼贯而过。这时,南面的湖南补充第二纵队陈铁侠部,北面的桂系军队早已发现了我军主力。将近黄昏,敌人从南面进攻,黄昏后北面也打响了。这时,我军除警戒部队外,陆续东去下到夹沟。我亲自站在路口指挥部队行动,午夜,绝大部分过去了,我又令两侧掩护部队,撤到路口改为后卫,随大部队跟进。天亮,我与后卫一起出了夹沟,看到了正在东升的太阳,才松了一口气。这是一个极端紧张而又关系到全军团大局的军事行动。直到现在,一经忆起,心胆为之震惊。我曾写了一首《红日东升》的诗,记录当时的心情:

封锁重重往复返,满腔热血九回旋。

通宵苦战见红日,百战老兵为一叹。

从此,六军团脱离了贵州和广西、湖南军队的围追堵截,同贺龙、关向应、夏曦同志领导的红三军相距日近了。

这次行动历时80多天,跨越敌境5000多里,历尽千辛万苦,冲破了绝对优势敌人的围追堵截,实施了大规模的战略转移,我们探明了沿途敌人兵力的虚实,查明了道路、民情,沿途播下了革命火种,实际上起到了为中央红军长征进行侦察、探路的先遣队的作用。

这时期,我体会最深的是红军战略方向要对头,战术上也要搞好。作为一个独立的军事指挥员,在考虑与决定战略方针时,就得考虑为完成战略目的的战术问题,如行军、作战、宿营、警戒等。中国古代兵书多讲过此类问题,历史上的淝水之战,东晋之谢安如果没有刘牢之部渡淝水后的奋勇攻击,打开突破口,晋军就不可能全面展开,也就无法击溃苻坚的大军。大革命时期,广东革命军北伐采取长驱深入的方针是正确的战略,如没有前线大大小小的战役、战斗胜利,就不可能进至武汉。我们在西征的整个过程中,始终处于四面受敌的境况,不仅没有战略优势,战术上也很少优势,要取得主动,关键在于寻找优势,化劣势为优势。敌人在分进合击,分路围攻,我们就可以找到局部的优势,以自己的猛勇果敢的动作,战胜敌人。进攻中是这样,退却打败仗时也要这样,这就要求指挥员必须善于审势。如在贵州东部,敌人是大优势,但当时在石阡至镇远大道六十余公里的地段,并非优势,何况我们又是突然来到的呢!

我们总是希望打胜仗,大胜最好,小胜也是好的。我们没有兵工厂,缴一支枪,一袋子弹,就能激励士气。我总是提倡这样一种精神“勇敢冲锋”。这句口号是第一次反“围剿”早晚点名的第一句口号,很能振奋军心。我对部队的要求是,只能赢不能输。有个不成文的规定:前卫与敌遭遇,立即冲锋。打死打伤几个敌人,就可以弄清敌情。即便战略不利,战术上只要不输,就可以鼓舞和保持士气。永安关之战,击溃敌两团,歼其半团,对制止湘敌的战略追击有很大作用。甘溪之战,被敌压到西面,使我在贵阳以东,乌江以南,清水江之北地区,陷于严重的危机,经过十余天的回旋作战,既会打,又会走,达到战略目的。

回忆西征以来的战斗,心情很不平静,那时我年壮气盛,耳聪目明,手脚敏捷,图囊、望远镜从不离身,工作起来得心应手,打仗无论胜败,都有直接责任。

(选自中共延安市委党史研究室编著《亲历长征》)