发布日期:2025年05月11日

延安公交:从“坐得上”到“坐得好”

● 2000年初的延安公交车

● 2000年初的延安公交车  ● 现在运营的公交车

● 现在运营的公交车  ● 喜气洋洋的“公交婚车”

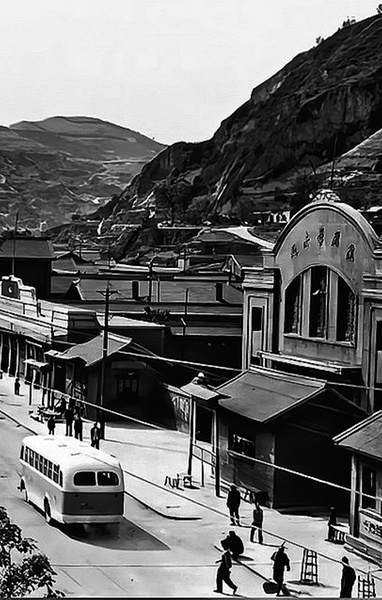

● 喜气洋洋的“公交婚车”  ● 上世纪60年代的延安公交车

● 上世纪60年代的延安公交车 编者按:

每座城市都有其独特记忆,延安的记忆,尤为厚重鲜活。她不仅是全国人民心中的革命圣地,更是每一位延安人的温馨家园;既有激荡人心的红色往事,也不乏温暖质朴的市井烟火。

即日起,本报推出“延安城市记忆”系列报道,带您穿越时光的长廊,探寻这座城市的成长印记。从粗布棉衣到时尚穿搭,从小米南瓜到百味珍馐,从窑洞土炕到广厦万千,从延河徒步到立体通途,我们以文字与影像,记录那些正在消逝或已然改变的城市风景,聆听亲历者讲述独属于他们的延安故事。

这些记忆碎片,如同散落在宝塔山下的星火,既温暖着过往岁月,也照亮着前行之路。让我们共同见证,这座红色之城如何在守护精神根脉的同时,绽放新时代的光彩。

清晨6点30分,延安的街道还未完全苏醒,一辆K7路公交车缓缓驶入杨家岭站。车门打开,人们陆续上车。这辆普通的公交车,承载的不仅是乘客,还有半座城市的记忆。

在延安,每一代人的记忆里都有一辆独特的公交车。60年代的新奇、70年代的期待、80年代的质朴、90年代的活力,到如今的智能与怀旧,这些流动的车厢如同城市发展的年轮,记录着老区半个世纪的沧桑巨变。

近日,记者走访不同年代出生的市民,听他们讲述与公交车的温暖故事,透过这个最日常的交通工具,看见一座城市的成长轨迹。

“盼着车快来,又怕挤不上去”

85岁的郝秀英推了推老花镜,目光仿佛穿过半个世纪:“六几年那会儿,延安城总共就两辆公交车,来回跑七里铺到枣园这一条线。”老人手指轻敲着膝盖,“有时候在站台眼巴巴等半天,连车影子都见不着。刚咬牙走出一半路,就听见身后‘突突突’的柴油机声追上来,能把人气坏!”

这位从榆林迁来的老人,在改革开放的春风中见证了延安公交的蜕变。

她笑着回忆:“1978年市里调来4辆老式公交,反倒更挤了。车里塞得跟罐头似的,外头的人还硬要往上挤。有人边挤边喊‘往里挪挪’,车里人直嚷‘没地儿啦’,可人家愣是能把自己半边身子先塞进来。”说着,自己先笑出了声。

时光来到90年代,公交已不再是稀罕物。11条线路、50多辆车,却依然赶不上老百姓的出行需求。

清晨的延大附院站台,57岁的老延搓着手回忆:“腊月天还黑黢黢的,站台上就挤满了人。”他模仿着当年张望的姿态,“一个个冻得直跺脚,眼睛都盯着二道街拐角,既盼着车快来,又怕来了挤不上去。比起打出租、坐三轮,五毛钱的车票是便宜,可挤不上的人多了去了!”

一旁67岁的白鹅阿姨连连点头:“可不!车刚露头,人群就往前涌。那会儿不分前后门,车门一开就往上挤,棉袄扣子都能挤飞咯!售票员半个身子探出车窗,扯着嗓子喊‘表挤啦’,可谁顾得上听?车厢挤得门都关不上,售票员得用后背顶着门才能关上!”

刚下班的曹贝驻足聆听,忍不住插话:“我06年培植中学念书那会儿更惨,晚自习下课早没公交了,全靠私人运营的‘招手停’。坐不上就只能走路回家。”

老延点点头,和白鹅阿姨相视一笑。

确实,如今的延安公交早已今非昔比——53条线路、452辆公交车穿梭在857个站点之间,日均运送乘客22万人次。那些挤车、等车的辛酸往事,都成了茶余饭后带着笑意的回忆。

“不仅干净环保,坐着也舒服”

“哐当——”一声闷响,生锈的车门在保红身后重重关上。2000年的夏天,18岁的他第一次独自乘坐延安4路公交车,这个场景至今烙印在他的记忆里。

车窗外,两根铁棍焊接的白铁皮站牌在烈日下泛着刺眼的光,站台上连个遮阳棚都没有。柴油发动机的轰鸣声中,这辆颜色杂乱、油漆斑驳的老旧公交车颤抖着向前行驶,就像一位不堪重负的老人。保红小心翼翼地坐在铁皮座椅上,透过磨破的海绵垫,能清晰感受到金属的坚硬与冰凉。而在相邻的线路上,偶尔驶过的几辆装有塑料座椅的公交车,总能引来乘客们羡慕的目光……

除了乘车环境,车票的售卖方式也镌刻着那个年代特有的印记。老售票员石爱莲至今仍能熟练地演示那个经典动作——小拇指缠着皮筋,“唰”的一声就将车票撕得整整齐齐。“这可是我们吃饭的本事。“她笑着说,“现在的年轻人怕是想象不出。”

那时的售票员个个都是“活地图”。前后门各守一人,在拥挤的车厢里穿梭自如。石爱莲回忆,最考验功夫的是要记住每个乘客的上下车站点。“有些售票员一趟车能记住60多位乘客的信息。”她竖起大拇指,“连乘客在哪站转车都记得清清楚楚,比现在的智能系统还靠谱呢!”

时光荏苒,20余载春秋过去,延安的公交系统早已焕然一新。

记者在公交站点随机采访时,遇到了正在崭新公交站亭下坐着候车的70后市民赵大叔。他望着眼前川流不息的电动公交车,目光中满是感慨:“以前的车子轰隆隆地响,汽油味呛人,现在这变化真是太大了!公交车都换成了电动车,不仅干净环保,坐着也比以前舒服多了。”

正说着,一辆以“K”字开头的崭新电动公交车缓缓驶入站台。车身线条流畅,通体蓝色,在阳光下泛着柔和的光泽。车辆进站时几乎无声无息,只有轮胎与地面轻微的摩擦声,安静得让人恍然不觉它的到来。

走进车厢,清凉的空调风迎面拂来。蓝色的座椅整齐排列,皮革坐垫触感柔软,车窗明净透亮,将延安的街景框成一幅流动的画卷。

“扫码成功!”清脆的提示音响起,上班族郝媛轻快地登上公交车。她晃了晃手机笑道:“以前总要备着零钱,没零钱时还得手忙脚乱地换零钱。现在有了这个公交App,不仅能扫码支付,还能实时查看车辆位置,再也不用在寒风烈日下苦等了。”

这一刻,我们看到的不仅是交通工具的升级换代,更是一种生活方式的温柔蜕变。

“这40分钟,是我的‘心灵SPA’”

在时代风驰电掣的前行中,出租车与网约车宛如雨后春笋,悄然却又有力地重塑着城市的出行画卷。

记者穿梭于街头巷尾,随机与几位出租车和网约车司机攀谈起来。出租车司机李师傅谈及自家行当的优势,满脸自豪:“咱出租车的灵活性那是没得说,乘客路边一招手,不管他是急着赶路,还是要去多偏僻的地儿,咱一脚油门就到,服务绝对到位!”网约车司机王女士也笑着接过话茬:“网约车也不差呀,通过手机下单,方便得很,还能提前预约,价格明明白白,年轻人就喜欢这种便捷又透明的出行方式。”

这些新兴出行方式的蓬勃发展,无疑给公交车带来了冲击,其地位正不知不觉地发生改变。

市民王云一脸无奈地感慨道:“以前交通没现在发达,公交是出行的唯一指望。可如今出租车、网约车这么方便,要是时间赶,肯定先选它们。对我来说,也就时间宽裕,想省点钱的时候,才会考虑公交。”市民刘静听了,深有同感地补充:“是啊,像我带孩子出门,东西多,打车明显更省心,公交有时候实在太挤,不方便。”

从这些话语中不难察觉,在不少市民的认知里,公交车正逐渐退居二线,沦为辅助性的出行选择。

不过,即便在这“快出行”的汹涌浪潮中,公交车依然有着顽强且独特的生命力。每天清晨,74岁的退休教师张爷爷总会雷打不动地出现在市场沟公交站台。他笑容和蔼地说:“我坐了一辈子公交,早就成习惯咯。现在车上人少,坐着比以前还舒坦。”

像张爷爷这样对公交情有独钟的“公交铁粉”不在少数,他们沉醉于公交车带来的那种悠然慢节奏。

00后白领张玲玲坦言:“现在生活节奏快得让人窒息,每天开车精神高度紧张,一堵车,焦虑感就蹭蹭往上冒。”她顿了顿,眼中流露出一丝享受,“每天上下班坐公交的这40分钟,是我的‘心灵SPA’。看着窗外既熟悉又有些陌生的街景缓缓后退,内心也跟着平静下来。尤其是路过老城区,那些斑驳的墙面、热闹的街市,一下子就能勾起小时候和父母一起挤公交的回忆,仿佛穿越回了纯真的过去,这种感觉特别奇妙。”

如此看来,公交车不仅仅是一种交通工具,更是不少人怀旧与放松身心的诗意之选。

“这公交,真是开进心坎里了”

“我到现在都记得去年10月份,双拥大道上那辆特别的婚车。”市民张燕的眼中闪着光。那天清晨,一辆披红挂彩的公交车缓缓驶过,车头的大红花随风轻摆,“马亮、王芸幸福专线”的字样在晨光中格外醒目。

最让张燕难忘的是那块“1314”专属车牌。“这几个数字闪烁着温暖的光芒,像是在诉说新人的爱情誓言。”车身上,“我们结婚啦!”的横幅迎风飘扬,新人的婚纱照点缀在红色爱心之间,幸福的笑容感染着每个路人。

张燕记得,当时不少行人都停下脚步:有人拍照留念,有人向车内张望,脸上都带着祝福的笑容。旁边一位老大爷笑着说:“现在的年轻人真会过日子,这婚车又喜庆又实在!”

这辆承载着甜蜜记忆的“1314路”婚车,正是延安公交创新服务的生动注脚。如今,这些穿梭在城市脉络中的蓝色身影,早已超越交通工具的范畴,成为城市温情的传递者。

清晨6点30分,公交修理厂已是一片忙碌。“教育专线”的司机师傅正在做发车前的最后检查。“这条线串联了城区六所学校,从小学到大学全覆盖。”他指着路线图介绍。

车厢里,欢笑声、吵闹声此起彼伏。小学生叽叽喳喳地讨论着校园趣事,初中生则安静地翻看着课本,时而抬头望望窗外的风景。整个车厢洋溢着青春的朝气,就像这清晨的阳光一样充满希望。“以前接送孩子是老大难,现在专线直达校门口,还免费乘坐。这公交,真是开进心坎里了。”家长杨珊连连称赞。

夕阳西下,金色的余晖洒在K8路“敬老专线”的车厢里。老人们三三两两坐着,有的摩挲着便民箱里备好的放大镜和老花镜,有的望着车窗上“关爱老人 让爱常在”的暖心标语轻声交谈。坐在前排的李大爷拍了拍扶手说:“这车开得稳,还有乘务员帮忙拎东西,我们老年人出门放心多了。”

从见证人生重要时刻的婚庆专车,到护航求学路的校园专线;从清晨第一班车的准时出发,到深夜末班车的温暖守候。延安公交正以润物细无声的方式,融入城市的每一个生活场景,见证着每一个平凡而珍贵的日常。

夜色渐深,末班车上,乘客们或轻声交谈,或闭目养神。窗外,延河波光粼粼,宝塔山的灯光在水面摇曳。到站提示音响起,人们带着各自的收获走向归途。

当晨光再次浸染延河,这辆公交又将启程。它碾过老城斑驳的砖石,掠过新城跃动的光影,载着延安人的晨昏日夜,在红色沃土上续写新的篇章。从历史深处驶来,向未来远方奔去,这永不停歇的车轮,正载着我们驶向更加灿烂的黎明。