发布日期:2025年05月18日

石磨枣槐巷道深 窑洞叠院写“人生”

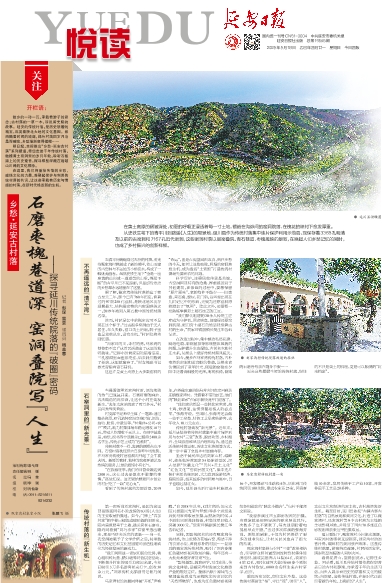

● 延川县俯瞰图

● 延川县俯瞰图  ● 甄家湾村农家小院 张鹏飞 摄

● 甄家湾村农家小院 张鹏飞 摄  ● 刘家沟村传统院落改造的旅社

● 刘家沟村传统院落改造的旅社  ● 马家湾村传统村落一角

● 马家湾村传统村落一角 记者 彭琛 雷荣 通讯员 杨美蓉

开栏语:

故乡的一砖一瓦,承载着游子的思念;古村落的一草一木,诉说着光阴的故事。延安的传统村落,是历史馈赠的瑰宝,沉淀着陕北大地的文化基因。然而随着时间的流逝,部分村落因岁月沧桑而破败,乡愁渐渐变得模糊……

即日起,本报推出“乡愁·延安古村落”系列报道,带您走进千年传统村落,触摸黄土窑洞里的岁月年轮,聆听石板路上的历史跫音,探寻那些深藏在褶皱山川间的文化根脉。

在这里,我们将重拾失落的乡愁,感悟文化的力量,凝聚起保护与利用传统村落的共识,让这些承载着历史与情感的村落,在新时代焕发新的生机。

在黄土高原的褶皱深处,初夏的呼吸正浸透着每一寸土地,镶嵌在沟峁间的窑洞院落,在槐花的映衬下愈发厚重。

从史铁生笔下的青平川到路遥《人生》的取景地,延川县作为传统村落集中连片保护利用示范县,现保存着3368孔明清及以前的古窑洞和7167孔近代窑洞,这些窑洞村落以层窑叠院、青石巷道、枣槐掩映的景致,在唤起人们乡愁记忆的同时,也成了乡村振兴的创新样板。

不再遥远的“清平湾”

当清平河蜿蜒穿过古朴的村落,时光将甄家湾村镌刻成了新的模样,依山而建的古窑洞与不远处的小桥流水,构成了一幅优美画卷。虽然史铁生笔下“全是一座座黄的山峁或一道道黄的山梁,绵延不断”的青平川已不见踪影,但是那份浓浓的乡愁却永远地留在了这里。

据了解,甄家湾传统村落始建于蒙古至元二年,距今已有760年历史,修葺过的97院258孔窑洞,是陕北地区现存规模最大、结构最完整的古窑洞群落之一,2019年被列入第五批中国传统村落名录。

然而,村民记忆中的甄家湾可不是现在这个样子。“过去很多窑洞由于无人居住,年久失修,窑口黄土坍塌,院子里也是荒草丛生,没有生机。”村民张海芳回忆道。

“冯家坪的川,寺村的湾,马家湾的巷巷串不完!”这首民谣道出了这里的独特韵味。“记得小时候家里的院墙很高,三孔窑洞里面也很亮堂,后来我们搬到了新房,这里就废弃了。”村支部副书记蔡光青指着青石巷说。

这也许是黄土高原上大多数窑洞的“命运”,但是在渴望回归本真、留住乡愁的今天,如何让这些破败、坍塌的窑洞焕发生机,成为盘活“土资源”打造传统村落最先要面临的问题。

科学保护,注重风貌传承是关键。古窑洞因其特有的沧桑、厚重感区别于其他建筑,在修葺的过程中,要想保留“原汁原味”,老的物件不能少——旧磨盘、青石桌、窗棂、花门帘,这些曾出现在儿时记忆中的东西,无疑为还原窑洞原貌增加了“氛围”。除此之外,还需要一批熟练掌握夯土砌石技艺的工匠。

“我们择优组建的30余人传统工匠库成为守护者,用老磨盘、旧窗棂还原窑洞肌理,更用夯土砌石的绝活延续着古村的生命。”贾家坪镇副镇长樊江华告诉记者。

在改造过程中,集中整治私搭乱建、网络电缆、彩钢屋顶等影响整体风貌的问题,保护提升生态湿地、古树名木和村庄水系,从源头上把好传统村落风貌关。

如今,漫步在马家湾传统村落,古朴盎然的窑洞和迷宫般的巷道,让蔡光青仿佛回到了童年时光,斑驳的窑脸在夕阳中泛着青铜般的光泽,枣树斜倚,低矮的石磨旁母亲在缝补衣服……

原来这些熠熠生辉的传统村落,留住的不只是黄土的肌理,更是可以触摸的“时光档案”。

石窑洞里的“新光景”

当晨雾笼罩刘家沟村时,酒坊蒸腾的热气已氤氲开来。石磨研磨的麻油、古法酿造的高粱酒,让这个小村庄焕发新生。“去年光麻油就卖了两万多元。”村民闫秀琴笑着说。

村支部书记师平生算了一笔账:通过整合资源,87孔流转窑洞变身民宿、酒坊、油坊、粉房、非遗馆等,“村集体+公司+农户”模式,助力村集体每年稳定增收10万元,带动人均增收千元以上。在研学基地里,剪纸、说书等非遗展示已接待2400余名学生,传统手艺正成为“活教材”。

传统村落不一样,发展的侧重点也不同。石窑村高秋红结合自身养牛场优势,在马家湾传统村落窑洞内开起了全牛宴火锅。新鲜的食材、独特的就餐环境以及热情的服务,让他的餐馆小有名气。

“在旅游旺季,我们的日营业额达到2500元,这在过去是想也不敢想的事情。”高秋红说。这无疑给想要回乡创业的村民吃了一颗“定心丸”。

看到了传统村落的发展前景,2019年,在外做生意的张海芳夫妇决定回到关庄镇甄家湾村。凭借着不错的厨艺,他们的“陕北老家”农家乐很快就开门迎客了。

“我们卖的都是一些陕北家常菜,炖土鸡、炒野菜、油馍馍都是客人的必点菜。”张海芳说。空闲时,张海芳还会做一些手工坐垫、特色工艺品卖给游客,去年收入10万元左右。

传统村落焕发“新光景”。近年来,延川县坚持将传统村落集中连片保护利用与农村“三变”改革、脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游和基层治理相结合,通过盘活传统村落景观、历史文化资源等方式,进一步丰富了全县乡村旅游内容。

坐落于黄河岸边的刘家山村、碾畔村,依托乾坤湾国家5A级旅游景区,深入挖掘“伏羲文化”“黄河+黄土文化”“红色文化”“窑洞民居文化”,集中连片保护利用传统民居,大力发展旅游经济、庭院经济,越来越多的村民参与其中,日子也越过越红火。

如今,延川县先后打造乡村旅游点16个,开发摄影写生路线4条,活化利用传统民居100余院,建成农家乐25家、民宿客栈10余家,发展传统手工产业10家,开发非遗手工艺品20多种。

传统村落的“新生机”

第一次听说刘家沟村,是因为这里曾是路遥同名小说改编的83版《人生》的主要取景拍摄地。如今,门牌上“高加林家”的字样已褪色成琥珀色的旧时光,院内扁担悬垂于土墙,锄头倚在石磨旁,隐约间看到“刘巧珍家”窑窗里透出暖光,那是巧珍未诉完的衷肠……当一孔孔窑洞被赋予了文学价值之后,其承载的历史记忆和文化基因便可创造性地转化为经济发展的新动力。

“我们利用这一背景和区位优势,精心组织转九曲、猜灯谜等特色民俗活动,不断提升村庄的吸引力和知名度,今年已吸引3万多名游客前来打卡,创收30余万元。”刘家沟村支部副书记杨乃候说。

马家湾村的清晨同样被“开机”声唤醒。“自2018年以来,《我们的队伍向太阳》《摇篮》《光荣与梦想》等多个剧组先后到马家湾取景拍摄,最热闹的时候,4个剧组同时进驻拍摄,村集体单日收入突破3000元。”贾家坪镇副镇长樊江华告诉记者。

同样,因影视闻名的还有甄家湾传统村落,依山就势的花墙石窑、整洁干净的农家小院、善良淳朴的村民……复原后的甄家湾传统村落,吸引了国内多部红色题材影视剧取景拍摄。每年还有一大批美术爱好者前来写生。

“影视摄影、教育研学、写生创作、传统文化体验,是甄家湾村发展文化旅游产业的规划定位。整修后原汁原味的古窑洞建筑群成为承载陕北历史记忆的‘天然博物馆’,也成为红色题材影视剧组争相进驻的‘陕北小横店’。”包村干部师文丽说。

“我曾参演过四五部影视剧的拍摄,当群演就是按照导演的要求照做就行,次数多了也不紧张了,每次就期盼着电视剧早点开播。”当过多次群演的张海芳说。剧组的到来,不仅为村民提供了更多的就业岗位,让村风民风也有了很大的改观。

甄家湾村坚持与农村“三变”改革相结合,引导群众将闲置窑洞流转到村集体经济组织,建成民宿酒店14院64孔,农家乐4院12孔,吸引《建国大业》等60多个剧组来到古村取景,6000余名师生来古村研学、创作。

重现历史记忆,留住文化乡愁。这些传统村落留住“根”、守住“魂”、吸引“人”,实现文化和经济的双丰收,古村落焕发新生机。截至目前,延川县依托“古镇古寨古村落”的自然景观和黄河文化,打造了以甄家湾村、马家湾村等9个古村落为主线的全域影视基地,并吸引了国内70多部红色影视剧组前来这里拍摄取景。

夏日暖阳下,甄家湾村小河流水潺潺,马家湾村的枣树又绿新芽,刘家沟村的酒香扑鼻,碾畔村的黄河浪声阵阵。这些传统村落里,游客纳凉避暑,村民闲话家常,满眼都是温暖的人间烟火图。

看得见青山,望得到溪水,记得住乡愁。回头看,延川县传统村落依然保留着昔日的古朴和静谧,传承着千年的生活习俗,向世人展示着历史的厚重和文化的接续;向前望,这些传统村落,在新时代正刻印着新的年轮、上演新的“人生”。