发布日期:2025年07月02日

王志刚:窑火淬匠心 陶泥塑春秋

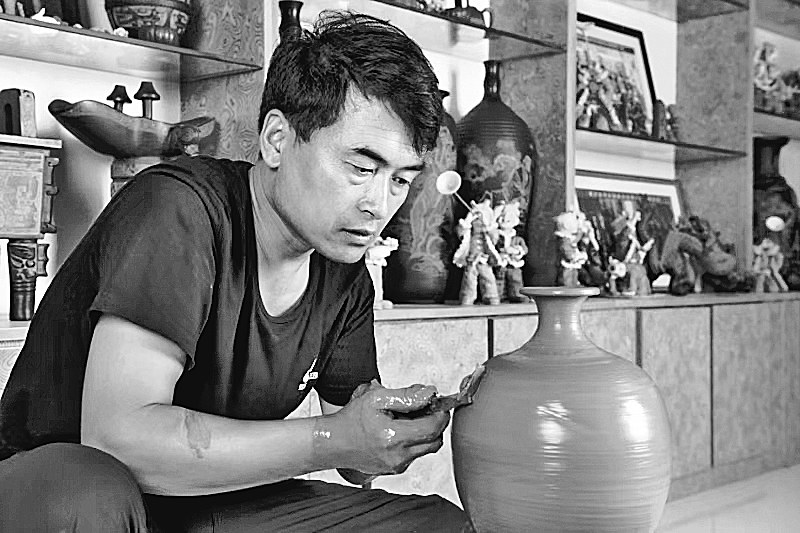

● 王志刚在陶艺制作

● 王志刚在陶艺制作 破晓时分,天光初绽。富县黄河陶艺有限公司的工坊里已飘出陶土的湿润气息。只见王志刚俯身抓起一把陶泥,指腹碾过细腻的泥料,晨露混着沉淀的时光在他掌心沁开,配上拉坯机的嗡鸣声与雕刻刀“噌噌”的脆响,便在黄土高原的胸膛里谱成一曲关于坚守与创新的歌谣。

初见王志刚,他身着深色短袖,个头不高却十分精干,眼神中透着执着与坚毅。“小时候蹲在老艺人的泥塑摊前,看泥人在手里‘活’过来,能忘了回家吃饭。”老艺人指尖翻转的泥老虎、面人,在少年王志刚心里埋下了最初的种子。1994年,初中毕业的他踏入延安新华陶瓷厂,从揉泥、拉坯到烧制,每一道工序都亲力亲为。为精进技艺,他奔赴宜兴、景德镇等陶艺圣地求学,将各地制陶精髓融会贯通——那时他便懂得,黑陶“黑如漆、声如罄、薄如纸、亮如镜、硬如瓷”的特质,不仅源于工艺,更源于对泥土与火的敬畏。

2001年,王志刚创办黄河陶艺作坊,8年后发展为富县黄河陶艺有限公司,同时也建立起一支具备高素质、创意新颖的专业团队。回顾曾经的创业路,黑陶烧制的“密封熏烟渗碳工艺”曾让他屡屡碰壁。无数个日夜,他守在窑炉旁记录温度变化,双手烫出水泡又结茧,终于在上百次试验后破译了这一古老工艺的奥秘。更令人惊叹的是,他在此基础上创新研发出影雕黑陶技法——在烧好的坯子上雕刻图案,成型后黑白对比分明,层次清晰,尽显黑陶“龙山文化”的本质之美。2019年,富县黑陶凭借这份独特技艺被列入陕西省非遗名录,让西北黑陶以“温润如玉,黑中透蓝”的艺术风格惊艳世人。

走进王志刚的工作室,阳光透过窗棂照在长桌上,几名残疾人正低头修坯,半成品的黑陶笔筒已显雏形。“第一次见他们捏泥时手抖,现在都能雕出完整的作品来了。”在王志刚看来,非遗传承不仅是技艺的延续,更是社会责任。从2010年起,他便将厂房扩建为“生产+研学”基地,免费培训多名残疾人掌握制陶技艺,手把手指导他们拉胚、抛光,甚至尝试湿雕、硬雕等复杂工艺。如今,30多名残疾人通过制陶实现就业。“我希望教他们的不只是手艺,更是让手‘活’起来的尊严。”王志刚穿梭指导的画面,成为一道温暖的风景。

周末,富县初级中学的老师们也会带着孩子们来泥塑传习所,跟着王志刚学习黑陶技艺。“一定要用手掌心拖住下半部分,往你的正前方推泥。”王志刚蹲下身,手把手带他们感受“泥随手动”的力道。自2013年起,他带着陶泥走进上百所校园,1.5万名孩子通过触摸窖藏陶泥,认识了“黑如漆、声如罄”的黑陶。这份坚持让“富县泥塑”拿下陕西省非遗教育基地称号,更让窑洞前的黄土路,成了非遗传承的“星光大道”。“黑陶技艺看着简单,做起来却很难,但尽管这样,我和我的同学还是很想把这个非遗项目传承下去。”富县初级中学学生任文萱说。

步入王志刚的作品展厅,展品尺寸跨度极大,小的仅有寸许,大的可达数尺。每一件作品都雕琢入微,纹样构思巧妙、别具一格,从设计到制作都尽显匠心,毫无敷衍之处。其泥塑作品的纹样丰富多样,主要包括仿古饕餮纹样、中国传统纹样、几何纹样以及缠枝纹样等,在制作工艺上,大多采用镂空工艺与影雕工艺,以此赋予作品独特的艺术魅力。这里的一件件展品都诉说着王志刚的心愿:“陶艺是一门需要耐得住寂寞的艺术,我愿做默默的守艺人,让我们的非遗在传承与创新中走向更广阔的天地。”

墙上的荣誉榜则记录着他的步履:2014年成为陕西省非遗传承人,2018年《门神》获中国黑陶艺术展金奖,2022年《中华鼓王》在第五届中国四大名陶(4+N)展中再摘桂冠… …

窑火不熄,初心不改。王志刚就像黄土高原上一株坚韧的老树,深深扎根于传统文化的土壤,用匠心守护非遗技艺,用创新赋予其时代活力。“未来我希望自己也能不断坚守与创新,把这项非遗技艺传承下去,在新时代焕发出新的光彩与魅力。”王志刚坚定地说。