发布日期:2025年07月20日

从布票裁衣到霓裳万千

● 南艳梅在店里忙碌

● 南艳梅在店里忙碌  ● 市民身着汉服打卡拍照

● 市民身着汉服打卡拍照 记者 延媛

一件粗布棉袄,曾是一家人的“传家宝”;一件“的确良”衬衫,曾是整条街的“时髦担当”。如今,打开延安年轻人的衣柜,从国潮到国际大牌,穿衣早已不再是简单的遮体避寒,而成为个性与审美的表达。从革命老区的粗布衣衫到时尚街区的潮流穿搭,延安人的穿衣记忆,不仅记录着生活方式的巨变,更折射出这座城市从艰苦奋斗到繁荣发展的时代轨迹。

在这座镌刻着红色记忆的城市里,每一件旧衣裳都藏着故事,每一代人的穿衣选择都映照着社会的变迁。让我们透过延安人的衣柜,读懂一座城的成长史。

“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”

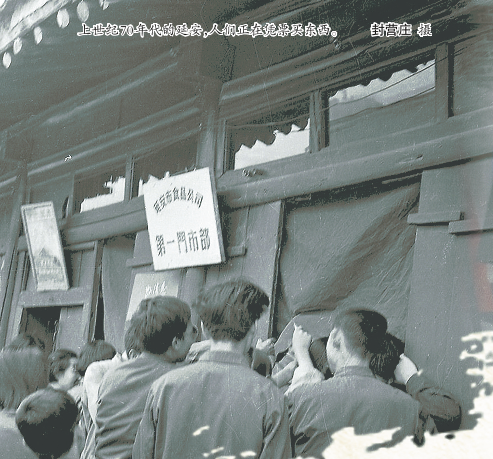

上世纪六七十年代的延安城,布料像黄金一样金贵。62岁的张阿姨回忆,父母会把所有的布票攒到过年的时候才用。孩子们对新衣的渴望往往要在心里藏上一整年,尤其是母亲那句“你们要是听话,过年去友谊商店给你扯布做衣服”,真是让人欢天喜地。

在张阿姨的记忆中,当时“高大上”的友谊商店曾位于现在的市中心移动大厅附近。在他们这些孩子的印象里,那地方卖的都是比较高档的东西,平时很少进去,偶尔路过时会好奇地往里面张望。但每逢元旦,友谊商店会向市民供应一批时兴花色的布料。“那个时候商店里平时供应的大都是黑、藏青、灰这几种颜色的布料,所以元旦这一天去买布料的人真是人山人海呀!”张阿姨说。

同样把布票当宝贝的,还有市民贾落成。他轻轻翻开泛黄的集邮册,里面整齐地夹着一沓布票,面额加起来正好是一丈七尺三寸。“这是那时候一个人全年的量,现在成了最珍贵的收藏。”贾落成摩挲着票面上褪色的字迹,记忆里全是补丁摞补丁的日子,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年,可不是随口说的。”

贾落成记得,那会儿孩子们的衣服大多是哥哥姐姐穿剩下的。为了省布票,母亲总会在劳作之余将家里积攒的棉花纺成线,经过浆、洗、经、纬后织成老粗布,再用染料放进锅里煮出颜色。每到换衣服的季节,家里的厨房就成了印染坊,布晾干后,母亲便带他们兄弟去缝纫店做新衣裳。“不知是粗布织得不结实,还是我们这些淘气鬼太调皮,新棉衣穿不了多久,‘花朵’就开始在身上绽开。”贾落成感慨,没办法,只得重新缝补。

物资紧缺的日子里,对衣物的珍惜刻在了几代人的生活里,80后市民保红的童年记忆,也总缠绕着细密的针脚。

“那时候我身上的衣服,差不多95%都出自母亲的手,剩下的5%里,4%是买的估衣,真正花钱买的新衣服,可能连1%都不到。”保红说。

布料紧缺时,旧衣新做是常事。保红记得,母亲总把家里穿旧的衣服拆开来,将颜色、料子各异的布块重新拼缝,转眼就成了件像样的衣裳。“有件小花褂我印象特别深,袖子是蓝布的,身子是带格子的,母亲说这样不浪费,穿在身上反倒挺别致。”

保红口中的“估衣”,是别人穿过的旧衣服洗净再卖,一件2到6元。“我妈挑估衣可仔细了,翻来覆去查破洞、闻霉味,还得对着我比划尺寸。买回来的估衣,她总要先洗得干干净净,有时候还会改改样式,比如把长裤子截成短裤,把大领口收小一点,改完穿在身上,谁也看不出是旧的。”

即便有母亲巧手改缝的旧衣和淘来的估衣,保红最盼的,还是那1%在集市上买的新衣服。

不多见的成衣摊前,母亲会把布料摸了又摸,对着他比划半天,还得跟摊主磨价。付了钱,把衣服叠得整整齐齐,一路叮嘱“别老摸”。

穿上身时,他连跑跳都格外小心,生怕蹭脏扯破。那股新布料混着肥皂的清香,还有从头到脚的簇新劲儿,能让他在伙伴面前骄傲好几天,也能让母亲笑眯了眼。

是啊,那个年代,一件新衣,就是最好的盼头。

“100块钱就能买一身,时尚又个性”

泛黄的老相册里,二十五六岁的马阿姨站在延河桥上,身后是巍峨的宝塔山。她身着一条裤腿宽大的喇叭裤,在风中轻轻摆动,青春洋溢的模样格外醒目。“那时候城里刚刚开始流行喇叭裤,我赶紧买了一条,穿上后照镜子,自己都感觉扎眼、太新潮。”马阿姨指着照片笑着说。

这股潮流的蔓延,藏着时代的节奏。20世纪70年代末,喇叭裤、皮夹克等新潮服饰已在北京、上海等大城市悄然兴起,到了80年代,终于乘着改革的春风吹进了延安。

说着,马阿姨从衣柜深处捧出一个精心包裹的布包,层层揭开后,几件充满年代感的衣物映入眼帘:灰咖色的翻领呢大衣款式经典,黑色皮夹克的皮质依旧光亮,素净的小西服还留着当年的折痕。

“这些都是我们掌柜的去北京出差时给我买的。”她的手指轻抚过皮夹克领口,眼底满是怀念,“记得第一次穿去上班的时候,姐妹们围着我,有的摸皮料,有的试样子,都惊叹这皮质又软又亮,在延安根本见不着这样时髦的款式。”

1983年延安百货大楼开张,成了轰动全城的大事。“那阵儿延安哪有这么大的商场嘛,满大街都是些小门面,百货大楼一立起来,天天挤满了人。”57岁的市民宝安回忆,“我头一回到百货大楼买衣裳是1985年,一件上衣花了40多块钱,那会儿咱普通职工一个月才挣几十块钱,这钱顶得上大半个月工资了。”

到了90年代,延安的服装市场更见活力,二道街渐渐成了“时装一条街”。

“那会儿的服装店可不像现在这么多连锁品牌。大多是私人开的小店,有的干脆就在路边支个摊,铺块布就能卖。”市民张波尤其记得第一次见到破洞牛仔裤时的诧异,“好好一条裤子,膝盖上偏偏挖两个洞,我还以为是残次品呢!老板却拍着胸脯说这是最新潮的样式,要价还不便宜。”

进入新世纪,延安人的穿衣选择愈发多元。2006年国贸商场开业,让当地人第一次近距离接触到众多国际品牌;后来奥特韩国城的出现,又带来了兼具设计感与性价比的韩式服饰,从宽松的卫衣到修身的连衣裙,满足了更多人对时尚的追求。90后市民楠楠说:“念书的时候,一到周末就和同学往奥特跑,100块钱就能买一身,买家可多了,时尚又个性。”

不难发现,那些布料的触感、款式的更迭,不仅是时尚的流转,更是延安人日子越过越红火的见证。

“花样真多,日子越过越有滋味”

在延安革命纪念馆的文创店里,来自西安的90后游客张莎莎正举着一件印有红军卡通人物的文化衫对着试衣镜比划。T恤上的漫画人物眉眼灵动,牛仔裤上的潮牌Logo与之相映,竟有种奇妙的和谐。“平时穿也不突兀,文化衫的图案都有着背后的故事。”说着,她又拿起一件印着宝塔山图案的短袖比划,“穿这件衣服代表我去过革命圣地。”

一旁的货架前,还有不少游客在翻看挑选,这些将历史符号与现代设计碰撞出的文创服饰,成了当代人触摸红色文化的“潮搭”密码。

走出纪念馆,几公里外的枣园革命旧址前,另一种红色对话同样生动。

身着八路军装的游客们仔细整理军容,粗布绑腿系得一丝不苟,八角帽上的红五星在阳光下格外醒目。“穿上这身衣服,连走路都不自觉挺直腰板。”来自榆林的张伟摩挲着粗布面料感慨道。

这些复刻着烽火岁月细节的军装,让游客在沉浸式体验中与历史重逢——有人让同伴拍下自己与窑洞的合影,有人兴致勃勃地与家人视频分享,军装的质朴与红色旧址相映,成了社交平台上最动人的动态。

红色基因的传承与时代潮流的交融,在“延安艳梅裁缝铺”的针线里更显细腻。

“不管长了短了、宽了窄了,我都给你改得合合适适的……”短视频平台上,这句带着陕北口音的承诺让店铺账号凭三四条视频圈粉,浏览量超10万。这是封李平、南艳梅夫妇为新址引流的尝试,背后是他们30余年的“缝缝补补”人生。

在中心街中防万宝城的10余平方米小店内,夫妇俩忙个不停,不时有顾客循网络而来。“在延安做裁缝30多年,留住老顾客全靠手艺。”他们是榆林子洲人,上世纪90年代初来延安谋生,南艳梅凭婚前学的裁缝手艺,夫妻俩开起裁缝铺,辗转多地积累了好口碑。

裁缝铺见证着岁月变迁:早年条件有限,他们承接大批量成衣订单,手工做的衣服能装满半挂车;如今电商兴起,工作重心转向改尺寸、补衣服的精细活。

“机器成衣难贴合身形,改衣顾客很多。女士多为腰臀问题,男士则集中在腹部。”封李平边缝补边说,30余年手艺与坚守,让小店在新旧交替中稳稳扎根。

而在周末的延安南门里购物广场,服饰的多元表达更显鲜活。这里成了00后Cosplay爱好者的主场,JK制服的格裙褶子还没抚平,洛丽塔裙的蕾丝花边已随舞步扬起,动漫角色的经典服饰被年轻人演绎得活灵活现。

“我身边好多朋友都迷二次元,JK制服、洛丽塔裙都是网上买的,平时逛街也这么穿。”说罢,07年的小姑娘李欣怡和朋友开心地合起影来。镜头里,二次元服饰和商场里来往行人的休闲装、通勤服自然相融,像一幅流动的拼贴画。路过的老人看着这群年轻人,笑着说:“如今的衣裳花样真多,各有各的好,日子越过越有滋味喽。”

延安的穿衣变迁,像一串穿起岁月的珠链,每一颗都闪着不同时代的光泽。从布票裁衣的局促,到针线缝补的温情,再到如今多元服饰的舒展,衣服早已不只是生活所需,更成了时光的注脚。

旧的印记未曾褪色,新的光彩正在绽放。它们交织成一幅画卷,既显见着一座城从匮乏到丰饶、从单调到斑斓的轨迹,也藏着人们对日子始终如一的热望——这便是延安衣柜里,最绵长的岁月絮语。