发布日期:2025年07月27日

新窑子纪事

●《100年的新窑子(珍藏版)》由浙江摄影出版社出版 黑明 著

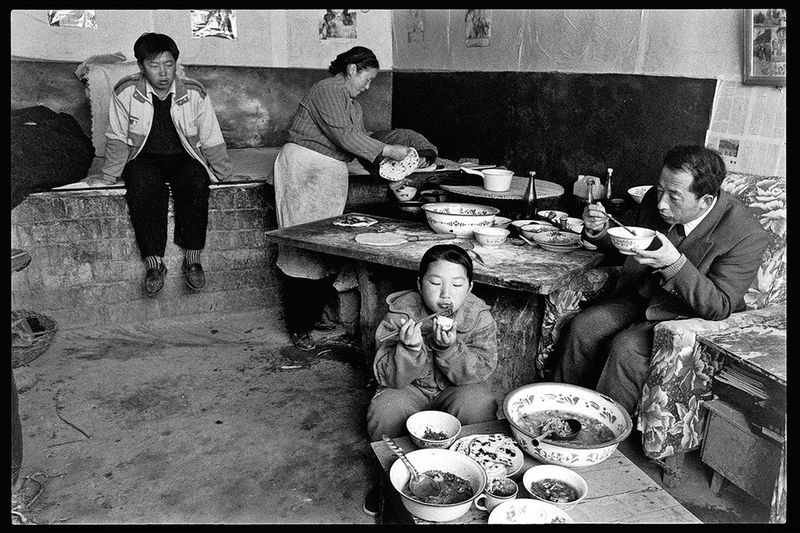

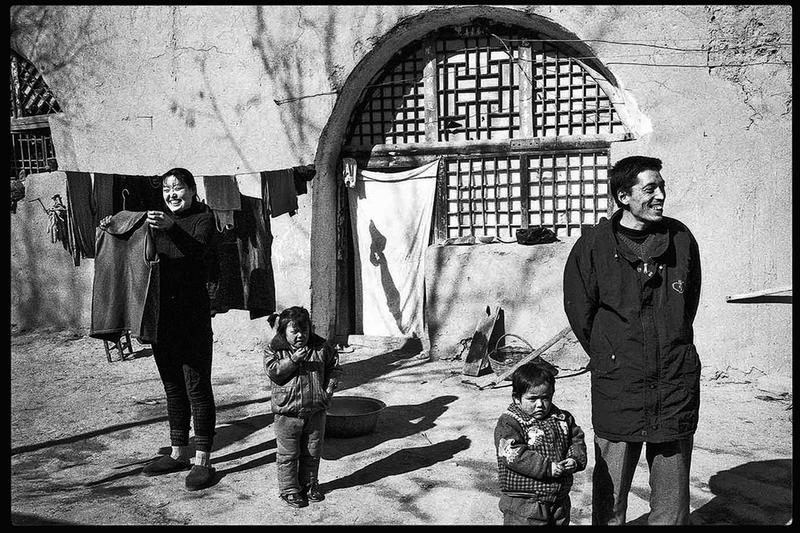

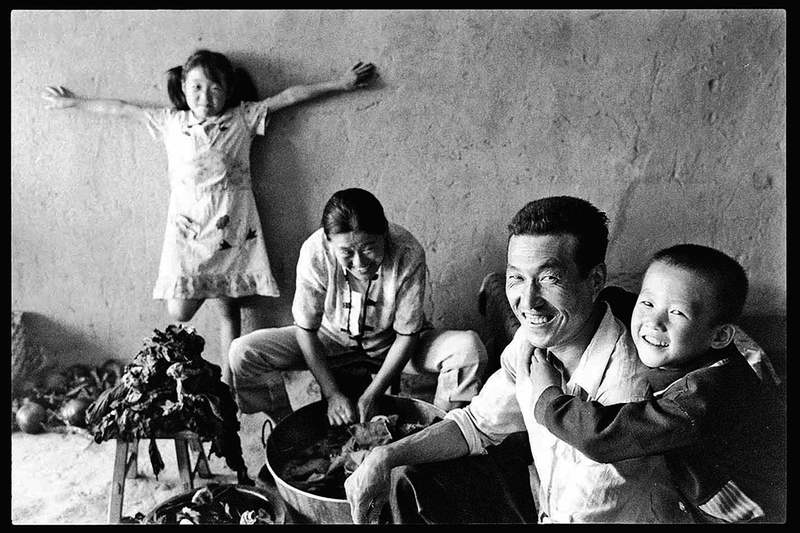

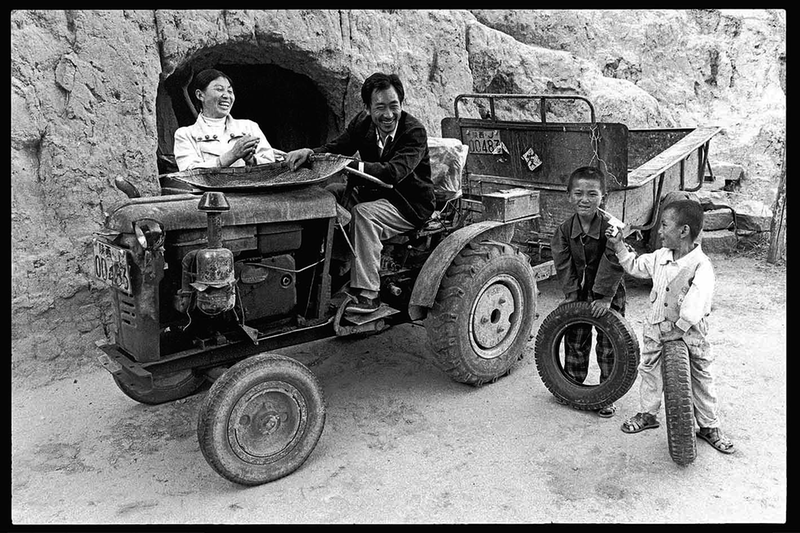

●《100年的新窑子(珍藏版)》由浙江摄影出版社出版 黑明 著  白整风、郭为生夫妇和儿子白小龙、女儿白莲花 1998年

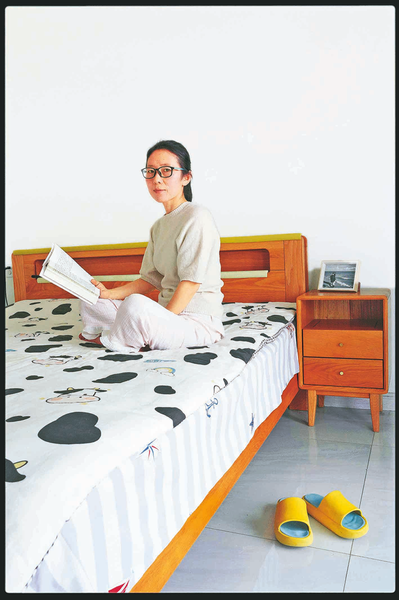

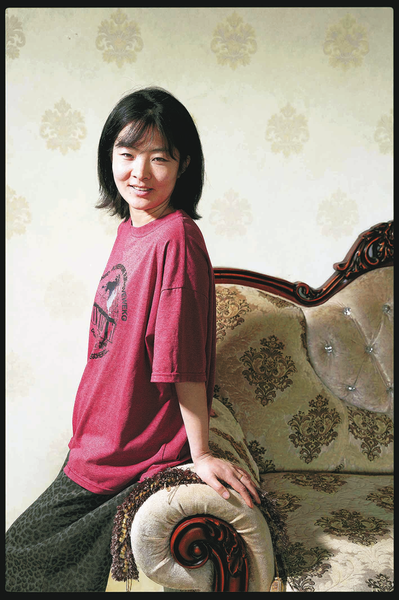

白整风、郭为生夫妇和儿子白小龙、女儿白莲花 1998年  白莲花,1987年1月4日生于新窑子,美术教师 2025年

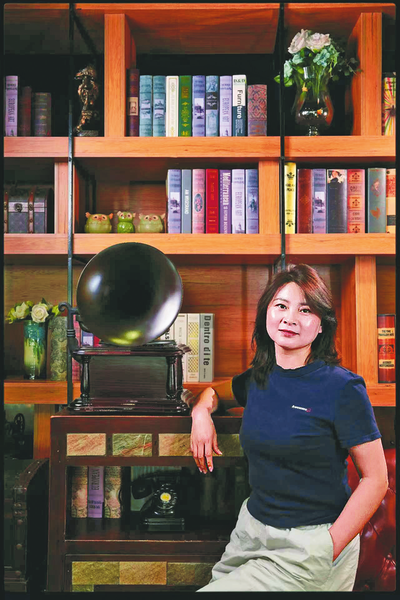

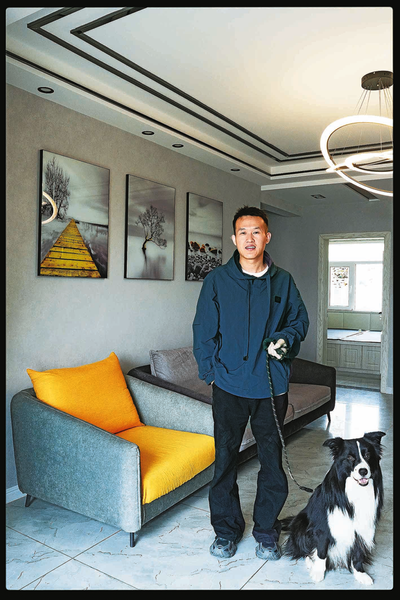

白莲花,1987年1月4日生于新窑子,美术教师 2025年  房园,1993年2月26日生于新窑子,室内装修师 2025年

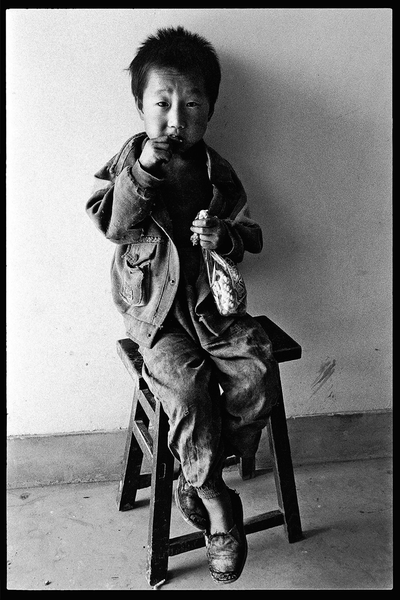

房园,1993年2月26日生于新窑子,室内装修师 2025年  房园 1998年

房园 1998年  房园 1998年

房园 1998年  丁琪,1989年11月2日生于新窑子,茶叶经销商 2025年

丁琪,1989年11月2日生于新窑子,茶叶经销商 2025年  丁世海、孟范莲夫妇和女儿丁琪、丁瑜 1997年

丁世海、孟范莲夫妇和女儿丁琪、丁瑜 1997年  张莉,1989年8月1日生于新窑子,自由职业者 2025年

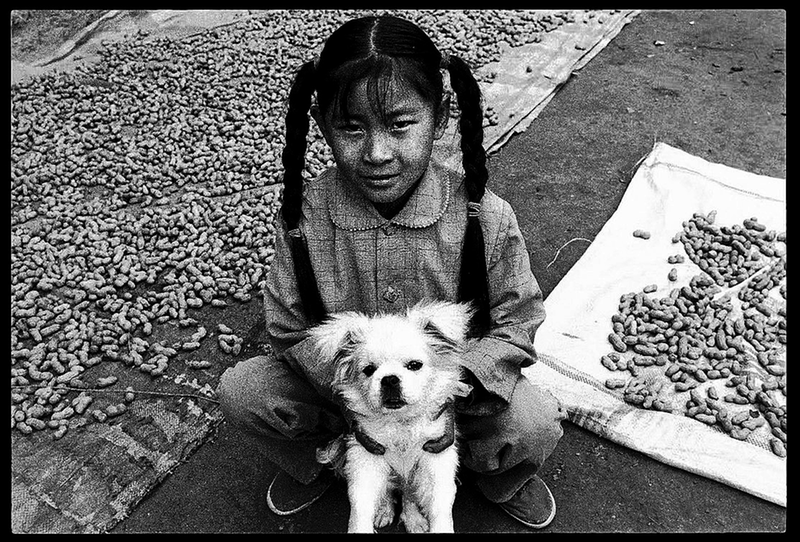

张莉,1989年8月1日生于新窑子,自由职业者 2025年  张莉 1999年

张莉 1999年  高晶,1991年3月13日生于新窑子,眼镜店营业员 2025年

高晶,1991年3月13日生于新窑子,眼镜店营业员 2025年  高志平、王延霞夫妇和女儿高晶、高慧 1997年

高志平、王延霞夫妇和女儿高晶、高慧 1997年  高慧、1994年10月29日生于新窑子,小学教师 2025年

高慧、1994年10月29日生于新窑子,小学教师 2025年  高志平、王延霞夫妇和女儿高晶、高慧 1996年

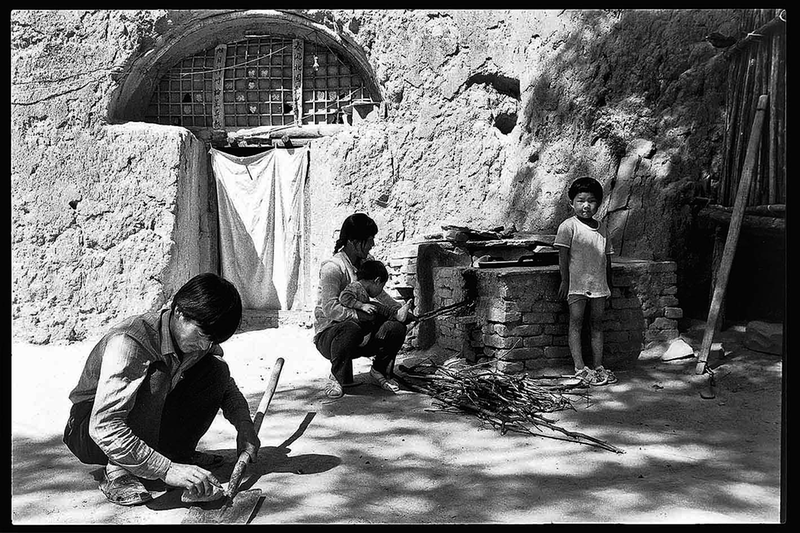

高志平、王延霞夫妇和女儿高晶、高慧 1996年  高志强、汪成花夫妇和女儿高燕、儿子高涛 1998年

高志强、汪成花夫妇和女儿高燕、儿子高涛 1998年  高涛,1992年11月15日生于新窑子,婚礼摄影师 2025年

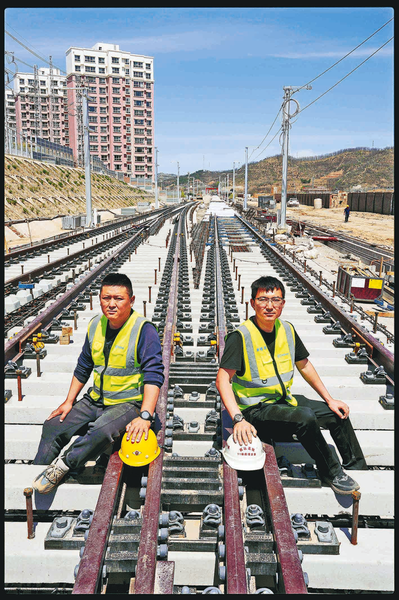

高涛,1992年11月15日生于新窑子,婚礼摄影师 2025年  高强,1990年2月4日生于新窑子,吊车司机;高刚,1992年8月11日生于新窑子,铁路建设网格长 2025年

高强,1990年2月4日生于新窑子,吊车司机;高刚,1992年8月11日生于新窑子,铁路建设网格长 2025年  高斌、李春丽夫妇和儿子高强、高刚 1997年

高斌、李春丽夫妇和儿子高强、高刚 1997年  高志忠、贺梅夫妇和女儿高婧、高虹、儿子高阳、高旭 1997年

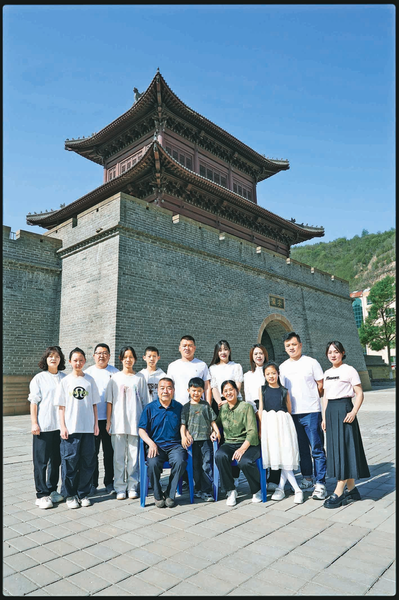

高志忠、贺梅夫妇和女儿高婧、高虹、儿子高阳、高旭 1997年  高志忠、贺梅全家合影 2025年

高志忠、贺梅全家合影 2025年 学者推荐语

经过几十年的追踪拍摄,黑明终于出版了这本《100年的新窑子(珍藏版)》。这本书不仅是“新窑子档案”,也是“北方乡村档案”,更是一本“中国乡土档案”。

——陈小波,新华社高级编辑、中国摄影家协会原副主席

在这本书里,我们几乎可以看到一个村庄所有村民的面目,读到关于他们命运的故事……作为一个有八亿农民同胞的中国人,读完这本书,心里就装了一个完整的村庄,了解了这个村庄与整个社会的基本关系。——吴思,作家、历史学者

黑明的照片真实得令人动容。在我看来,新窑子是一个生动而鲜活的标本,通过这具标本,我们可以观察到中国农村的一种生存现状。 我们既为生逢变革时代最淳朴的乡人的命运扼腕长叹,也为黄土地上生生不息的生命感到由衷的敬畏。——聂作平,作家

人物档案

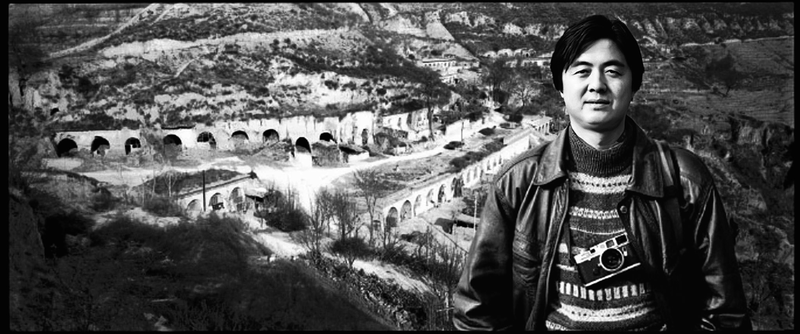

黑明,1964年生于延川,籍贯延长。毕业于天津工艺美术学院摄影艺术专业。曾任中国青年杂志社摄影工作部主任、中国摄影家杂志社社长、中国艺术研究院研究生院硕士研究生导师,国家一级摄影师,享受国务院政府特殊津贴。

出版了《走过青春》《记忆青春》《西藏影像》《公民记忆》《塬上情歌》《黑明与1000人对话》《照相·中国的僧人和凡人》《探秘克里雅人》《100个人的战争》《黑明摄影作品集》等30余种摄影集、随笔、访谈和田野调查等专著,作品在中国、美国、法国、日本等多个国家和地区举办摄影展览,被国内外多家美术馆、博物馆收藏。

先后获得两次中国摄影金像奖、中国当代摄影师大奖、香港动感摄影比赛金奖、中国十佳摄影师、中国人像摄影十杰、中国摄影50年突出贡献摄影工作者、文明中国杰出摄影家、人民摄影家、美国华人摄影节杰出摄影师等奖项和荣誉称号,《公民记忆》获中国出版政府奖图书奖。

三十年来,摄影师黑明持续关注延安市宝塔区新窑子村,以无拘无束的自由拍摄,用镜头沉淀下村庄跨越时光的真实变迁与本真生命力,其长期记录行为更成为解读乡村历史脉络与社会变迁的珍贵注脚。请看——

五代香火 百年孤独

1996年5月1日清晨,我乘坐的“运-7”小型飞机降落在延安机场。《延安日报》摄影记者王学锋和延安四山管理委员会的李广林一行前来接机。

我们沿宋代得名的“杜甫川”向西南行驶,来到16公里外的万花山(又名“牡丹山”)。晌午时分,顶着烈日、伴着蝉鸣,我背着摄影器材和生活用品,走进“杜甫祠”与“木兰祠”之间的新窑子村,准备采访拍摄当地农民生活。

在村头,我遇到扛着大斧头准备上山砍柴的白海生老人。聊天时,73岁的白海生自豪地说:“新窑子的开山人是我父亲白新富,新窑子出生的第一个人是我白海生。”

白海生的父亲白新富,1890年出生于毛乌素沙漠南缘的榆林神木县大保当镇小保当村。1903年春,13岁的白新富因饥饿逃离家乡,乞讨数月后来到延安,在杜甫川一处山沟定居,用原始工具开荒耕种,为山沟取名“新窑子”。他在半山腰打的土窑因传说有暗器,被称为“神仙洞”。

20年后,几户逃荒人家陆续迁来,新窑子渐渐成了多户人家的栖身之地。1922年大年三十,32岁的白新富在杜甫川遇见逃婚的张仙女(比他小11岁),提出收留她。张仙女对他一见钟情,跟随他回到新窑子,藏进“神仙洞”。两人情定终身,同年底生下儿子白海生,是新窑子第一个婴儿。

此后更多逃荒者被挽留,新窑子逐渐繁荣,白新富成为村里最有权威的“老大”。1939年12月,49岁的白新富在“神仙洞”离世,全村将他厚葬于堂子梁,新窑子由张仙女掌管。1944年初春,张仙女带女儿白海莲改嫁。

1982年正月,张仙女的第一个玄孙白宝军在“神仙洞”降生。1986年4月,85岁的张仙女在“神仙洞”离世,送葬当天,她的第二个玄孙白贝军降生,最终她与白新富合葬于堂子梁。

百余年后,白氏家族在“神仙洞”传至五代,成了126口人的大家庭,是新窑子人口最兴旺、故事最传奇的家族。如今,白新富的后人早已认定自己是新窑子人。

不问苍天 偏爱谁多

“新窑子”作为村名被正式确定后沿用至今,这个小村庄在地图上难寻踪迹,方圆仅几百米,村民彼此熟悉且和睦。无论谁家盖窑还是婚丧嫁娶,全村都会帮忙;即便往来不多,也互相敬重——村里的大小事,从牲畜配种到家长里短,大家都了如指掌。

20世纪90年代,物质文明快速发展,新窑子不少村民虽家徒四壁,却不羡慕城市生活。在他们看来,电视里的城市景象与己无关,这并非自卑或嫉妒,而是世代形成的观念:只求安稳度日,外界的大事(如奥运、国际局势)远不如自家青苗被啃重要。

21世纪初,新窑子已有200多人在此生活,党支部、民兵连等组织健全。白新富的子孙生活虽有改善,但全村仍在贫困线边缘挣扎。

为了摄影,我常天不亮就跟着他们种地、收割,有时会忘了带相机,仿佛自己也是村民。多年来,我与他们同吃同住同劳动,唯一的区别,不过是胸前有没有相机。

提高警惕 监视“特务”

1996年,我初进新窑子时,正逢香港回归前夕,全村人怀疑我这个陌生的长发行者是香港派来的“特务”。村党支部还委派了两个民兵暗中监视我的行踪,拍摄也屡遭拒绝。家家户户告诉孩子照相会吸血,所以孩子一见我就跑,甚至用号啕大哭、就地打滚的方式抗拒。一周后,我只好回了北京。

后来我问房志珍:“凭什么把我当成‘特务’?”她说:“主要是那时候香港正准备回归,电视里天天宣传社会要稳定,还有你的头发那么长,天天穿件花格格衣裳,戴着黑片片眼镜,就跟电视里爱打架的香港后生一模一样,所以你那时候来,不怀疑你怀疑谁啊!”她的描述让我大笑不止。

1996年10月,我第二次来到新窑子村,很多人认出我是“特务”。尽管如此,我还是挨家挨户送去第一次给村民拍的照片,希望尽快融入他们的生活。发完后,很多村民都很喜欢。正是这些照片,打消了他们对我的怀疑。

没想到的是,走后两个月,村里竟有人在电视上看到我上台领奖的镜头,这让千里之外的新窑子向我敞开胸怀。尤其1997年10月,中央电视台《东方时空》栏目陆芸芸采访制作、敬一丹主持的节目报道了我,碰巧被不少村民看到,这让我来去更自由,拍摄再也没遭遇抵触和拒绝。

往后的一次次采访、拍摄加深了我和村民的感情。每逢聊天必讲笑话,每次喝酒必唱酸曲,而我也会尽力满足他们的需求。有一次二毛和广州说:“村里人都想看电影,你能不能雇人来放一场?”第二天,我就去延安市电影公司请了放映队,一晚上放了三部电影——《烈火金刚》《少林寺》《喜盈门》,有些人看到半夜三更倒地大睡,也不舍得回家。

再后来我去新窑子,有些年轻人还把我当成村里人。有一次村党支部书记白整风和村民聊天时说:“咱们不如给黑明弄个荣誉村民,批块地打两孔窑,让他回来照相方便,省得回来没地方吃住,还要吃派饭,咱们也麻烦。”我开玩笑问:“当荣誉村民有啥待遇?”他说:“以后你死了也能埋在新窑子呀!”我说:“我死了为啥要埋在新窑子?”他说:“你不是喜欢新窑子吗?到时我们把你埋在新窑子最高、风水最好的堂子梁,让你天天看着新窑子的景色!”惹得在场村民哈哈大笑。

书记主任 口头报告

1996年春节,村党支部书记白整风向我介绍:“新窑子位于延安市西南8公里处的杜甫川北端,海拔1200米,属宝塔区万花山乡管辖。不包括黑户,全村共58户、236口人,有大家畜23头、简易公路2.5公里、耕地500亩。村里至今没通广播、电话、邮路,没订报纸,没人外出打工,几乎都在村里种地糊口。自1982年放最后一场电影后,多年没有文化娱乐活动。几十年来,最热闹的日子是五黄六月天旱时,村民自发去连云山玉皇庙祈雨。今年人均毛收入不足300元,最低的不到100元,村委会累计欠债12.6万元。”

同年,29岁的村委会主任贺建飞认为:“新窑子离延安近,交通、信息便利,吸引了不少外地移民。村民观念在变,不久会告别烂土窑,住进真正的新窑子,也许会有突飞猛进的变化。”若没有特殊灾荒,贺建飞的判断没错,我也相信他和白整风配合默契。

遗憾的是,1999年我去新窑子时,白整风已被提前改选卸任。任职仅两年半的他,因建希望小学、装自来水、修公路,给村里欠下12万元债务(不含自己垫付的6000多元),引发部分村民不满,乡政府提前半年换届,村民胡世明接任。

不到两年,胡世明也落选了,白整风的妻子郭为生意外当选村支书。她既想为新窑子事务忙前忙后,又盼着卸任后进城追随丈夫多挣钱。

2003年底,村支书郭为生对我说:“前几年白整风费大力气给村里建了希望小学、铺了柏油路,还通了自来水和电话。生活是方便多了,但自然条件有限——全是山地、雨水少,只能种粗粮,还是靠天吃饭,村民生活水平没实质提高。这些年最明显的是人口增长,算上黑户已有282口,好在村民文化程度提高了。”

时隔两年改选,郭为生也卸任村支书,进城追随白整风当售货员。他们的商店开了20年,生活越来越好,和没走出新窑子的村民比,差距明显。

2023年8月,我在延安见到白整风,打趣他:“票子、房子、车子、孙子、外孙子一样不缺。”他笑说:“好的坏的都有。去年3月还花8万元给心脏装了3个支架。”一旁的郭为生怼他:“装个支架还向黑明炫耀!”他辩解:“不是炫耀,跟黑明拉话嘛,有啥说啥。”在我看来,这是他坦荡豁达的写照。

前两天打电话,他问:“黑明,你尔个(方言,指现在)还那么忙?”我说退休了,他叹道:“退休好,自由。我就缺个好身体!娃娃们在延安过得好,儿子搞运输,莲花对我们知冷知热,就是师范毕业不爱教书,总爱山南海北旅游……”

我安慰说莲花旅游、写文章、拍照片很有意义,网上很多人点赞。他连说“噢,噢,噢”,似是默认。最后他问:“莲花文章写得好?”我说:“非常好,我新书里就有她一篇。”他让我发微信看看,半小时后收到回复:“哈哈,真实!”

谁家子弟 谁家的院

1996年到2003年,我数十次走进新窑子。逢年过节、放长假时,别人或出国度假,或在咖啡厅享受惬意,我却总往黄土高原的新窑子跑,在山里采访拍摄。这八年,我走遍村里家家户户,吃遍每家饭菜,尤其是吃派饭的日子,至今记得在住得最高的马占山家吃的第一顿,以至于常梦见已故的他复活与我对话。

这些年,我无一遗漏地反复拍摄每家的生活状态,看着他们的日子慢慢变化。无数个日夜,我在党员活动室的桌子上、玉皇庙的跪垫上、光棍儿的土炕上度过。如今,村里最老的人我知道是谁的祖辈,最小的娃我能认出是谁家的孩子;再破的院子我去过无数次,再普通的人我都拍过无数张照片——吃饭的、睡觉的、劳动的、打情骂俏的,都被我摄入镜头,成为作品里的历史印记。

红白喜事 生老病死

我在新窑子的这些年,不仅用图文记录和见证了这里的发展变迁,也亲历了许多村民的红白喜事与生老病死。这段经历可分为两个阶段:1996年到2003年是第一阶段,2004年到2025年为第二阶段。

1996年到2003年的8年间,新窑子有6个后生娶了媳妇;出生20人;去世16人,其中包括住得最高的马占山。

2004年开始的第二阶段,我的拍摄虽不似第一阶段集中,却见证了新窑子更多的悲欢离合——他们逐步走向富裕,有人进城读书、打工、创业,生活图景日渐丰富。这21年间,新窑子又有46个后生成家;新增105个新生儿;24人离世,包括白海生、吴凤英等。

从这份“生死录”能看出,贫苦农民后代的名字渐渐褪去对“金、玉、富、贵”的直白祈求,从温饱到精神的转变、从农耕到现代的过渡,不仅标志着一个时代的结束,更折射出文明的进步与年轻一代全新的思维理念。或许正是出生人数最多的“00后”,将为新窑子注入新的生机,开启新的历史征程。

翻天覆地 巨大变迁

时光如梭,三十年转瞬即逝。互联网时代,我与新窑子互动更频:年轻人进城打工、买房买车,村里有了信号和智能手机,十几个微信群里网名各异。他们或教书、开超市,或拍短视频赚流量等,都在努力打拼,追逐梦想。

与当年相比,新窑子早已天翻地覆。“金凤凰”在微信里跟我说:“现在不受苦了,家家户户有车,不少人在城里买了房,网上买卖东西,小钱不缺,活得潇洒。”她发来自己拍的短视频,点击量动辄几千上万,只是过度美颜让画面里的人面目失真,我几乎认不出谁是谁。她说我“老了,跟不上时代”,我感慨时代洪流的确不可逆。

1996年到2025年,我近百次往返北京与新窑子,在这山沟里住了300多个日夜,拍了400多个胶卷、数万张照片,写了近50万字日记和口述故事。这些记录完整留存了新窑子30年的变迁:户数从58户增至116户,人口从236人增至348人,人均年收入从200元涨到2万元,村民一步步走向富裕。

回顾与新窑子的往来,它早已深深烙印在我心底。那是片宁静和谐的土地,有我此生最觉轻松自由的时光,更有最淳朴厚道的农民兄弟;那里的风光苍劲,草木独特,总让我流连忘返。

回到北京冲洗照片,看着那些笑容与沧桑,不仅心生沉重,也格外怀念,总想再去新窑子看看。

(本文有删减)