发布日期:2025年08月10日

童心忆抗战

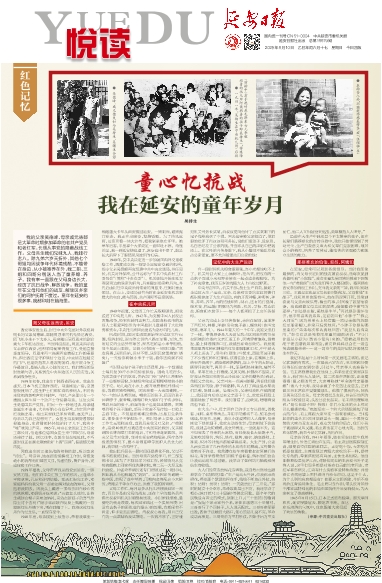

●吴德峰、戚元德夫妇与吴持生、吴曙生合影

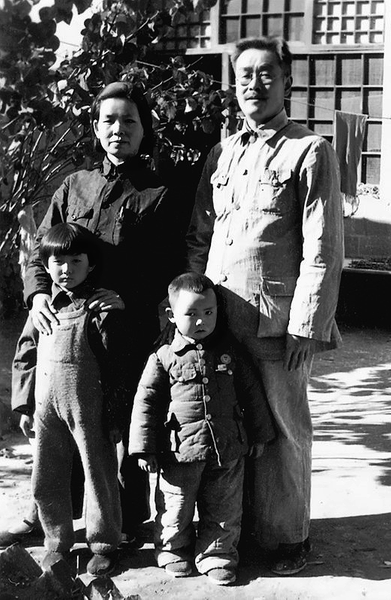

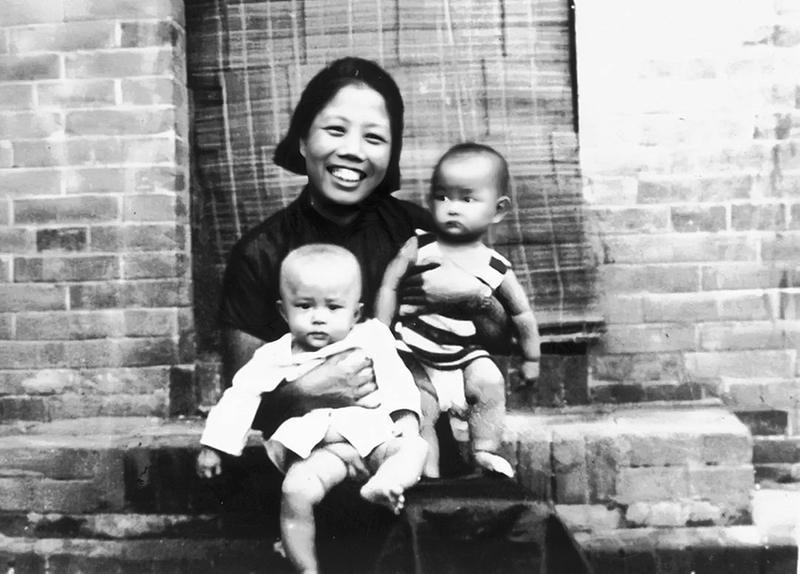

●吴德峰、戚元德夫妇与吴持生、吴曙生合影  ●一九四一年,吴持生在中央托儿所(后排站着的托儿所阿姨抱着的孩子即吴持生),傅连暲(前排中)右手抱的是毛泽东女儿李敏

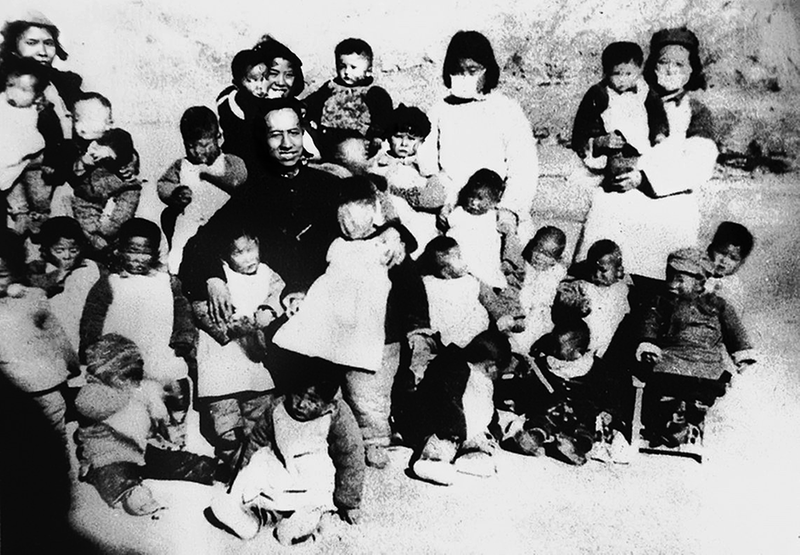

●一九四一年,吴持生在中央托儿所(后排站着的托儿所阿姨抱着的孩子即吴持生),傅连暲(前排中)右手抱的是毛泽东女儿李敏  ●在西安八办,邓颖超怀抱吴持生(右)、伍绍祖(左)

●在西安八办,邓颖超怀抱吴持生(右)、伍绍祖(左) 吴持生

我的父亲吴德峰、母亲戚元德都是大革命时期参加革命的老共产党员和老红军,长期从事党的隐蔽战线工作。父母共生我们兄妹九人,我排行老八。除九弟六岁夭折外,其他七个哥姐均因战争年代环境残酷,不能带在身边,从小被寄养在外,我二姐、三姐和四哥分别送人当了童养媳、养子。我有幸一直跟在父母身边长大,经历了抗日战争、解放战争。我的童年在父母和他们的战友、解放区乡亲们的呵护抚育下度过。童年在延安的很多事,我都印刻在脑海里。

随父母往返西安、延安

西安事变发生后,时任中央外交部对外联络局局长的父亲吴德峰,即随周恩来同机先抵达西安。因飞机小坐不下太多人,母亲随后同周恩来的副官乘大卡车抵达西安。当时局面混乱,周恩来指示我父亲留在西安,组织领导秘密情报工作,受他直接垂直领导。周恩来再三强调西安情报工作的重要性,指出西安是守护陕甘宁边区、中央所在地延安的门户,也是防范敌人进攻的前哨,是开展斗争工作最前沿,是插入敌人心脏的尖刀。我们情报的及时准确与否,关系到党中央和边区人民的安危,关系到战争胜负。

1939年初春,我出生于陕西省西安市。我出生那天,日本飞机正轰炸西安。母亲刚进产房,空袭警报就响了,医生护士们都忙着转移病人,不时传来敌机的轰鸣声和扫射声。当时,产房里只有一个德国女医生和一个助产士守候着母亲。这位女医生是德国共产党员。时间一分一秒地过去,母亲越急越生不出来,大夫听胎心有些异常,决定用产钳把我拖出来。拖出来时我已浑身青紫,毫无声息,母亲以为我已经憋死了。女医生将我倒提着紧贴着她身体,在背臀部轻轻地拍打了几下,我终于“哇”地哭出声来。1965年,母亲在全国总工会任女工部长时,恰逢那位德国女医生来中国访问,母亲还接待了她。回忆往事,女医生很想见见我,不巧那时我正在湖北荆襄的矿上搞“四清”,很遗憾无缘再见。

因我出生时正逢抗战的相持阶段,所以取名“持生”。母亲讲,她在西安搞情报工作时,常借助幼小的我帮他们藏匿文件,传递情报,掩护身份,完成秘密工作任务。

1939年夏秋,父母带着我从西安到延安,一路安然无阻。他们向中央汇报工作的那天,正逢邓小平和卓琳,孔原和许明结婚。那天汇报完工作,邓颖超妈妈约我父母一起参加两对战友的婚礼,父母抱着我同去。因我头上戴着一顶母亲用白纱布做的揪揪帽,邓妈妈开玩笑说:“元德怎么搞的,让持生戴顶白帽子来参加婚礼,来沾点新娘子的喜气给持生讨个吉利!”顺手将新娘许明身上佩戴的一枚塑刻红牡丹摘下来,别在我帽子上。我将这枚红牡丹作为纪念品,一直保存至今。

1940年夏,母亲接到上级指示,带着我乘坐一辆敞篷大卡车从西安撤回延安。一路阴雨,道路泥泞难走。我正在出麻疹,发烧昏睡。为了挡风遮雨,母亲顶着一块大油布,把我紧紧抱在怀里。她晕车厉害,手里拿个大洋瓷缸一直呕吐不停。奇怪的是,我一到延安烧也退了,麻疹也出干净了,就是长大后留下了眼睛见风流泪的毛病。

1940年,党中央决定进一步加强国内外交通联络工作,再度成立统一领导全国秘密交通的机构,指令父亲吴德峰再度组建中共中央交通局,并任局长,机关对外保密,公开名称为“中共中央农村工作委员会”(简称“中央农委”)。机关驻地开始在延安枣园旁边的侯家沟后沟,后来搬到杨家岭后沟,并先后由时任中央政治局常委的周恩来、任弼时垂直领导。在山上,交通局设有当时在全延安电机功率最大的电台,能与苏联、共产国际等直接联络。

在中央托儿所

1940年初夏,父母因工作忙无暇照顾我,把我送进了中央托儿所。1942年,为支援中国人民反法西斯战争,经宋庆龄同志努力,美国洛杉矶市的友好人士和爱国华侨为中国战时儿童募捐了大批物资和资金,中央托儿所因此更名为洛杉矶托儿所。

抗战时期,国民党顽固派始终对边区实行包围、经济封锁,时而停止供给八路军军粮、军饷,当时延安的生活异常艰苦,经常吃的是小米等粗粮,很少见到白面馍。记得小时候有一句顺口溜:“调皮捣蛋,送到兵站,兵站不要,送到瓦窑堡掏炭(烧炭),一天给你两顿小米子干饭,看你还捣蛋不捣蛋!”

当时延安每个孩子的生活费用,按一个普通战士每月发30斤小米的标准供给。因幼儿吃得少,为改善孩子们的饮食,供给部门专门给托儿所配给了一些细粮面粉,阿姨经常做成面糊糊喂给较小的孩子吃。幼儿站在小床上,整齐地靠着栏杆排成一排,等着阿姨喂糊糊。阿姨端着一大碗面糊糊,一勺一勺地从头喂到尾。喂前面的孩子,后面的孩子伸着脖子、张着嘴,眼睛盯着大碗和勺子转;同样,喂到后面的孩子,前面的孩子也是如此情景。阿姨喂到哪个孩子跟前,那孩子就迫不及待地一口抢上去吞下肚。不知是面糊糊没煮熟,还是卫生条件差,很多孩子开始拉肚子。那时母亲上党校、父亲工作忙无暇顾及我,直到后来我又吐又拉、严重脱水,高烧40摄氏度被送进中央医院抢救时,父亲接到院长傅连暲打去的电话,才和母亲赶到医院。后来父母常对我讲,当时在延安药物短缺、医疗条件极差的情况下,要不是傅连暲等医护人员全力抢救,我早就一命呜呼了。

我出院后很长一段时间还是消化不良,父母不得不把我接回家。当时母亲在党校学习,任二部支部书记,她为了不耽误学习和工作,经常骑马从党校请假晚上回家帮我洗涮衣物,第二天一大早又赶回党校。帅孟奇养病时还专门照顾过我一段时间,因此我从小也称她为“妈妈”。父亲因家传通晓一些中医,自配了些中草药,用鸡内金等配合小米稀饭、烤馒头干等食疗办法,治愈了我的肠胃病。

父母工作忙,每月最多从托儿所接我回家一两次,而且多是由父母的战友、正在上学的勤务员肖佛先叔叔回机关时顺路接送我。小时候我很馋,最爱吃的就是馍馍,每次回家路过一个卖黑面馍(用没有去麸子的面做成的馒头)的饭棚,我都闹着不肯走,伸手要黑面馍吃。肖叔叔心疼我,用自己仅有的一点津贴给我买馍吃。一次钱不够了,正好碰见机关司务长买菜,肖叔叔便向他讨了点买菜剩下的尾子钱给我买了个馍。回去这事被父亲知道了,他狠狠地批评了肖叔叔和司务长,说他们惯孩子、没原则,私自违纪花了公家的钱,并当即从自己的津贴中把钱还上。在父母的言传身教下,我从小懂得不能乱花钱占公家便宜,更不允许随便动用公家的钱!

记忆中的大生产运动

有一段时间机关粮食很紧张,连小米都快吃不上了。机关号召大家上山摘树叶、挖苦菜,把仅存的一点麸子面或小米和野菜掺在一起煮成菜糊糊吃。为了补充粮食,我四五岁时就随大人上山挖过野菜。

中央号召军队、机关干部、战士生产自救,掀起了全边区大生产运动,父亲、母亲和农委的叔叔阿姨们都积极参加了大生产运动,有的开荒种粮、种枣树、种菜、养鸡、养羊,有的纺线织布、制衣,还有的打窑洞、烧木炭、抓运输(用骡马为部队、机关、学校、群众驮盐、粮食和木炭等)……每个人都承担了上交任务指标。

父亲为完成上交任务指标,亲自在屋前、坡地种了西红柿、辣椒、洋姜(俗称鬼子姜)、螺丝转(也叫宝塔菜、地环儿)。1944年夏天的一个中午,我被父亲打了一顿。事情原委是几天前从敌占区回来的两位叔叔阿姨到农委向父亲汇报工作,阿姨穿着旗袍、烫着发,脸上抹着胭脂口红,我感到新奇想效仿。我发现菜园里西红柿和辣椒的红很像胭脂和口红,中午趁大人都上班去了,把弟弟(曙生)叫起来,溜进菜园子摘了不少西红柿和红辣椒,试着往脸上涂,往嘴唇上抹,结果弄得满手、满脸都辣烘烘的,加上中午的太阳毒,晒得汗流浃背,再用手一抓,浑身都热辣辣的,痛苦不堪。弟弟在地上打着滚,又哭又闹,拉都拉不起来,正好被从外面回来的张志玲叔叔(父亲的勤务员)看到,他把父亲找来。父亲回来一看满园狼藉,再看我们姐弟俩红肿的脸、脖子和胳膊,叫人打了两盆温水帮我们洗敷,除辣止痛。处理完毕,父亲叫我趴在他的腿上,我还没有反应过来父亲要干什么,就觉得屁股上重重地挨了两巴掌。我知道错了,没敢哭,哽咽着说再也不敢了。

在大生产中,母亲用自己的手工专长绣花,做枕套、床帏、桌布等绣品,并用手陀螺将羊毛、驼毛捻成绒线,织毛衣、毛裤。我从小就爱模仿大人做事,母亲刚放下绣花绷子,我就去动绣花针;母亲刚放下捻线陀,我就去动陀螺螺,我全神贯注,一坐就是半天。这不但省去了母亲的大麻烦,而且使我长大后既手巧,又能吃苦耐劳,钩织、绣花、裁剪、缝衣、纳底做鞋、上袜底、织补等针线活都能拿得起来。大生产时,农委从西安弄来了几台纺纱的木质纺车纺棉线,父母警告我绝对不许动。我常蹲在纺车旁看着叔叔阿姨们纺棉花,有时学着帮他们用筷子卷棉卷,偶尔他们也会让我动动纺车过过瘾。我学会了如何均匀抽线和倒纺车卷收线。

大人们经常边纺棉花边唱歌,我自然而然地也跟着学会了《纺棉花》歌:“生产运动大开展,你我都来纺棉花,棉卷那个紧紧地捏在手,线线不断地往外拉,纺呀!纺呀!纺呀!纺呀!一天就纺出了二斤花。”那时的延安十分欢乐,革命歌曲层出不穷。我还学会了唱《兄妹开荒》《三十里铺》等陕北民歌。那个年代的民歌没有固定的模式,朗朗上口,《三十里铺》的歌词是:“提起个家来家有个名,家住在绥德三十里铺村,三哥哥行了个四妹子,人人说天配就。三哥哥参军要出发,四妹子送她到大路口,知心的话儿说不完,革命成功再相见。三哥哥前方里打胜仗,四妹子后方里支前忙,他二人互相鼓励来挑战,英雄模范人人哩夸。”

虽说在大生产中我还是个不太懂事的孩子,但在长辈们潜移默化的言传身教中,我也开始领悟到了劳动光荣、生产自救意义重大和父辈们克服困难、艰苦奋斗的精神,培养了爱劳动、能吃苦的坚强毅力和独立生活的能力。

那些难忘的伯伯、叔叔、阿姨们

在延安,经常可以见到各级领导。当时我印象最深的,有父母长征时的战友萧克叔叔,他每次见到我都叫我“小猴猴”,我会在蹇先佛阿姨的授意下回敬他一句“老猴猴”(因为我们两个人都很瘦)。蹇阿姨在西安参加情报工作时,充当我父亲的三妹,我平时称她三姑。王震叔叔也是父母长征时的战友,父母称他“王胡子”,我和弟弟也跟着叫,他在南泥湾开荒,经常到农委与父亲商谈供需、输出的事,时间晚了就留宿农委。我也跟着父母去过南泥湾,确如歌词中描写的那样:“到处是庄稼,遍地是牛羊。”再就是彭德怀伯伯,他非常喜欢我弟弟,见面就叫他“小胖子”“雅克大师傅”(因为弟弟头上经常戴一顶母亲做的苏联红军船形帽),并常开玩笑地问:“小胖子你是从哪里来的?”弟弟每次都认真地回答:“我是从后沟来的。”彭伯伯总是笑着用浓重的湖南话说:“不对!你是从小砭沟(谐音小便沟)来的。”接着就用他的胡子碴去蹭我弟弟的脸,浦安修妈妈总会在一旁边笑边解救弟弟……这一切童年的美好记忆好像就发生在昨天。

我记不起是什么时候第一次见到毛主席的,但记忆犹新的有两次。一次是我六岁左右,毛主席和任弼时等伯伯叔叔到农委,时过午,母亲等人去准备午饭。毛主席抱着我坐在他身上,弟弟坐在任弼时叔叔身上,我们听大人谈话。第二次是在西柏坡,正逢夏婆婆(夏之栩的母亲,大家尊称她“革命的母亲夏娘娘”)做八十大寿,我母亲做了个花篮让我送去,正好碰见毛主席也在夏婆婆那儿。他摸了摸我的头,问我是男孩还是女孩。母亲笑着说是女孩,并告诉他因为刚从学校接回来,头发还没长起来。毛主席很理解地说:“是怕长虱子吧?快啦!你们小女孩的头上都可以扎蝴蝶结啦。”晚饭后在一个较大的场院挑起了明亮的汽灯,毛主席跟大家坐在一起观看演出。当《揭起你的盖头来》剧目演到盖头一揭,露出一个男扮女装的大麻点丑女来时,观众笑得前仰后合,我们小孩子被逗得又叫又跳,毛主席也在开心地大笑。当时的欢乐情景,我至今记忆犹新,历历在目。

母亲告诉我,1941年夏季,她在延安住院生我弟弟曙生时,恰逢江青也在住院。毛主席到医院探视江青,顺便看望住院的老同志。正好吃午饭,大家吃的都是普通灶,主席发现江青跟大家吃的不一样,是特灶专做的,荤素搭配还有鸡汤,主食全是细粮。他当即指着饭菜批评江青,对陪他同去的生活秘书叶子龙等人说,这里有很多都是对革命有贡献的老同志、老红军和伤病员,江青有什么资格享受特殊待遇?并指着江青病房墙上围挂着的白纱布帘说,这是干什么,为什么别的病房都没有?他要求立即拆除,今后不准再给江青搞特殊化。毛主席以身作则,带头反对领导干部家属特殊化的事情在医院传开后反响很大,为大家树立了崇高榜样。

1945年8月15日,日本正式宣布投降。那天举国欢庆,延安锣鼓喧天、鞭炮声不断。在这欢乐沸腾的气氛中,我也跟随大家扭起了欢乐的秧歌。

(来源:中共党史出版社)