发布日期:2025年08月17日

瓦窑堡— 一座城的历史回响

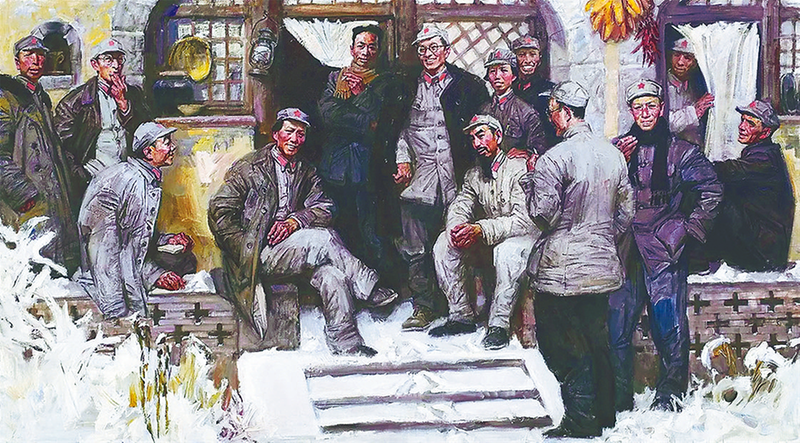

● 瓦窑堡会议(油画,中国美术馆“长征之路”主题展作品) 沈尧伊 作

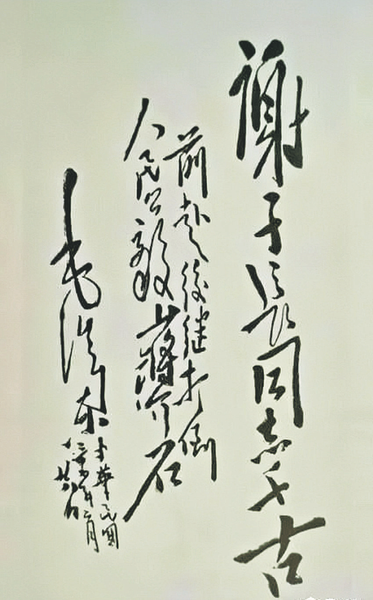

● 瓦窑堡会议(油画,中国美术馆“长征之路”主题展作品) 沈尧伊 作  ● 毛泽东为谢子长的题词

● 毛泽东为谢子长的题词  ● 瓦窑堡会议旧址

● 瓦窑堡会议旧址  记者 邓志宏 摄

记者 邓志宏 摄 1935年初冬,雪后的瓦窑堡从街道两侧到瓷窑几里长的道路两旁,4000余名群众挥舞着红蓝色三角彩旗,用热烈欢快的锣鼓声迎接中央红军。衣衫褴褛的战士们望着捧出粮食、腾让窑洞的陕北乡亲,疲惫的脸上浮现笑容。时任中央队秘书长的刘英后来动情地写道:“陕北群众待我们比亲人还亲……看到这些,就觉得再大的牺牲也值得。”

九十年光阴流转,这座黄土高原上的城堡早已褪去战火硝烟,但它承载的历史密码依然清晰。从地理要塞到革命中心,从商贸集镇到“陕北第一红都”,瓦窑堡的蜕变轨迹,恰是中国革命从艰难跋涉走向柳暗花明的微观缩影。在中共中央进驻瓦窑堡九十周年到来之际,回望这座红色堡垒的峥嵘岁月,方能读懂历史为何在此落笔,又为何在此绽放出新的生机。

■ 革命火种初燃陕北

瓦窑堡的革命火种,在谢子长等陕北先驱的奋斗中已成燎原之势。这段革命历程的开端,要追溯到1925年12月,经中共北方区执行委员会批准,谢子长以安定县民团团总身份回到陕北开展革命工作。他创办农民运动讲习所,培养了李象九等近百名农运骨干;组建农民协会,通过“算账会”等形式启发农民觉悟;同时秘密改造民团武装,为革命积蓄力量。1926年元宵夜,谢子长严惩欺压百姓的军阀税吏,领导抗粮抗捐斗争,被群众亲切称为“谢青天”。

革命的火种很快燃成熊熊烈火。1927年10月12日,谢子长与陕北军事委员会书记唐澍、委员白明善等发动清涧起义,打响西北地区武装反抗国民党反动派的第一枪。此后数年,陕北和陕甘边爆发的70多次起义,如星火般照亮了黄土高原。革命形势的迅猛发展,促使党组织不断加强领导力量。1931年9月,中共陕西省委任命谢子长为陕北军事特派员。1933年11月,随着革命形势的变化,中共上海临时中央局又任命其为中央驻西北军事特派员,统一领导陕甘边与陕北的武装斗争。

到1934年,陕北革命根据地已形成燎原之势。7月8日,中国工农红军陕北游击队总指挥部在安定县阳道峁成立,谢子长任总指挥,麾下10多支红军支队纵横驰骋;8月25日,安定县革命委员会在涧峪岔景家河村诞生,这是陕北第一个县级苏维埃政府,11月改称赤源县苏维埃政府,随后8个县级苏维埃政权相继成立,红色版图不断扩大。1935年1月下旬,在中央苏区等南方根据地主力红军长征后,陕北省苏维埃政府在赤源县白庙岔成立,成为当时全国唯一仍在坚持的省级苏维埃政府。2月,中共陕北特委与陕甘边特委在周家硷召开联席会议,成立中央西北工作委员会和革命军事委员会,实现了两块根据地的统一领导。

正是在这样的背景下,1935年10月5日,驻永坪的中央代表团、西北工委、军委党团等机关全部迁驻瓦窑堡,县级瓦窑堡市委和市苏维埃政府同时成立。这座城堡之所以能成为陕北革命根据地的政治中心,不仅因其深厚的革命根基,更因其得天独厚的地理优势。背依龙虎山,东对黄家山,秀延河与南河绕堡而过,形成三面环水、一面靠山的天然屏障。元代建堡时便依山傍水,居高临下;清同治八年,左宗棠部将龙锡庆率军驻守时修筑内城,百姓称之为“龙公城”;民国初年扩建新城后,形成“一堡两城”,堡外有城、城内套堡的独特格局,防卫功能与民居、商贸需求完美融合。交通上,北上榆绥可通塞外,西抵安塞、靖边能连甘宁,东接清涧直达晋地,南达延安可通关中,堪称“南北锁钥”,进退自如,既便于红军灵活机动,又能有效抵御敌军围剿。

然而,瓦窑堡最重要的优势在于坚实的群众基础。经谢子长等先辈多年动员,这里的群众革命热情高涨,政治觉悟深入人心。中央机关进驻后,当地百姓腾让出500多孔窑洞,让风尘仆仆的红军有了遮风挡雨的家;原计划一月内募捐720石粮食,实际收到970多石,小米、土豆堆满了临时粮仓;寒冬来临前,苏区妇女连夜赶制5000套棉服、5000双棉鞋,让衣衫褴褛的长征战士换上了暖和的新装。这种军民鱼水情,正是革命先烈用生命换来的宝贵财富。

1934年8月,谢子长在河口战斗中负重伤,于1935年2月21日不幸牺牲。毛泽东曾三次为其题词:“民族英雄”“谢子长同志之墓”“谢子长同志虽死犹生”,这不仅是对一位革命先驱的缅怀,更是对瓦窑堡革命精神的崇高礼赞。

■ 从边塞商埠到革命红都

瓦窑堡能成为中共中央驻地,不仅因其是革命沃土,更因其在陕北经济版图中早已是一颗璀璨的明珠。“米脂的婆姨,绥德的汉,清涧的石板,瓦窑堡的炭”这句流传百年的民谚,道出了瓦窑堡作为商贸名堡的独特地位,而这种经济与军事价值的完美结合,为它后来成为“陕北第一红都”奠定了坚实基础。

回溯历史,元代宪宗二年(1252年)设安定县时,瓦窑堡因军事需要依山而建,最初只是戍边要塞。但历史的发展往往出人意料,这片土地下埋藏的优质煤炭,让它逐渐褪去单纯的军事色彩,转型为陕北重要的商贸集镇。这里的煤炭埋藏浅、易开采,百姓用简单工具就能挖出取暖做饭的燃料,“瓦窑堡的炭”因此声名远播。随着煤炭开采带来的人口聚集,加上地处晋陕甘宁蒙交界的交通优势,瓦窑堡的商贸日益繁荣。清同治年间扩建后,街道两旁店铺林立,原本定期举办的三、八集市,逐渐发展为日日开张的常街市,成为陕北物资集散地。

到民国时期,瓦窑堡已发展成为安定县第二大城镇,全镇约5000人,占全县人口十分之一多。漫步在石板街上,百十家商行作坊鳞次栉比:杂货铺里摆满了山西运来的棉布、西安的日用百货;酒坊、油坊飘出阵阵醇香;铁器铺、陶瓷窑里,工匠们叮叮当当地打造农具与生活用品;客栈里住满了从内蒙来的皮毛商,从甘肃来的盐贩。山西的棉布、杂货与内蒙的食盐、皮毛在此交易,让“天下的堡,瓦窑堡”的名号响彻西北。

1935年11月,历史在这里翻开新的一页。中共中央机关的进驻,让这座商贸名堡完成了向“革命中枢”的华丽蜕变。为纪念陕北革命根据地主要创建者谢子长,西北工委于1935年5月决定将安定县改称子长县,1942年2月陕甘宁边区政府正式批准这一更名,县政府从安定镇迁至瓦窑堡,进一步巩固了其政治中心地位。从此,石板街上的商贩吆喝声里,多了红军战士与群众的欢声笑语;陶瓷窑里烧制的不仅是生活用品,还有刻着镰刀锤头的革命信物;那些曾堆放货物的窑洞,住进了运筹帷幄的共产党人,瓦窑堡的每一寸土地,都开始书写崭新的革命篇章。

■ 革命转折的关键抉择

中共中央在瓦窑堡驻留的近八个月光阴(1935年11月初至1936年6月底),虽只是历史长河中的短暂一瞬,却成为中国革命从挫折走向复兴的关键转折点。在这座黄土高原的城堡里,中国共产党人以非凡的智慧和勇气,作出了一系列影响深远的决策,为抗日战争乃至整个中国革命的胜利奠定了坚实基础。

1935年寒冬,当民族危机日益深重之际,中央政治局扩大会议于12月17日至25日在瓦窑堡召开。这是中央红军长征抵达陕北后,党在生死存亡关头对革命道路作出的战略抉择。面对日本加紧侵略华北的严峻形势和党内残存的“左”倾关门主义倾向,会议经过深入分析,确立了抗日民族统一战线的政治策略。张闻天起草的决议明确提出要发动全民族力量反对日本帝国主义与蒋介石,这一决策不仅解决了遵义会议未及解决的政治路线问题,更在随后毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》的报告中得到系统阐述,为革命指明了前进方向。

瓦窑堡会议确立的“抗日反蒋”方针,犹如黑暗中的明灯,照亮了中国革命的前进道路。这一战略决策不仅使党掌握了联合抗日的主动权,更标志着中国革命开始从国内战争向民族战争的历史性转变。正如学界后来评价的那样:“瓦窑堡会议如同北斗指路,照亮了中国革命在黑暗中摸索的道路。”而这一重要会议形成的统一战线思想,与武装斗争、党的建设共同构成了党的“三大法宝”的理论基础。

为将这一战略构想付诸实践,党中央在瓦窑堡期间果断发起东征和西征两次重大军事行动。1936年2月20日,1.3万红军东渡黄河,在山西转战50余县,不仅歼敌1.3万余人,更扩充红军7000多人,筹款40多万银元。当蒋介石、阎锡山调集重兵围剿时,党中央以“中国人不打中国人”的崇高姿态主动回师,赢得了全国舆论的广泛支持。5月19日,西北野战军又分两路西征,成功解放环县、盐池等4座县城,为三大主力红军会师创造了有利条件。

与此同时,瓦窑堡及周边地区的扩红工作也开展得如火如荼。“父送子、妻送夫、兄弟争相参军”的动人场景随处可见,短短半年间,子长县就有3434人入伍,平均每两户就有一人参军。红28军、红29军、红30军相继组建,红军力量得到空前壮大。这背后,是人民群众“跟着共产党走就能过上好日子”的坚定信念,是党和人民血肉相连的生动体现。

在此期间,党中央还妥善处理了张国焘分裂问题。自1935年10月5日张国焘在卓木碉另立“中央”后,党中央始终坚持原则性与灵活性的统一。在瓦窑堡期间,中央一方面通过《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》严肃批评其错误,另一方面又强调团结抗日大局。最终在各方努力下,张国焘于1936年6月取消第二“中央”,维护了党的团结统一。这一问题的妥善解决,为迎接全民族抗战的到来奠定了重要基础。

■ 永不褪色的红色基因

瓦窑堡的近八个月,是中国革命从低谷走向复兴的关键期。毛泽东在七大筹备会上那段意味深长的话语——“没有陕北我们就下不了地,我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点”,道出了瓦窑堡独特的历史地位。这座黄土高原上的城堡,既是长征的最终落脚点,又是全民族抗战的出发点,其历史意义早已超越了一座城池的范畴。

走进当年的瓦窑堡,我们看到的是这样一幅感人至深的画面:中央机关分散在群众腾让的窑洞里,毛泽东、周恩来等领导人与百姓同吃一锅小米饭,同住一样的土窑洞;红军战士帮老乡种地挑水,老乡们则为红军缝衣送粮。这种水乳交融的军民关系,在子长县创造了令人惊叹的“将军县”——8000多子弟参军,占总人口近20%,生动诠释了毛泽东“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”的深刻论断。

瓦窑堡精神,这一延安精神的重要源头,在这里生根发芽。近八个月的政治思想动员,培育出了具有鲜明特色的新型社风民风:坚定的政治方向体现在抗日救国的理想信念中;艰苦的生活作风彰显于官兵一致的日常生活中;民主的工作方法落实在集思广益的决策过程中。这种精神力量,穿越时空,至今仍在滋养着这片土地上的每一个人。

作为党中央在陕北“三城一转”战略布局的起点,瓦窑堡开创的“三点一线”格局,为党的发展壮大奠定了坚实基础。从这里确立的统一战线策略,从这里出发的东征、西征,不仅影响了抗日战争的全过程,更深刻改变了中国革命的进程。

九十年沧桑巨变,今日的瓦窑堡已焕发新颜。2019年撤县设市以来,子长市在能源、农业、交通等领域取得长足发展。但无论时代如何变迁,瓦窑堡的红色基因始终未变——在革命纪念馆里,在保护完好的旧址中,那段峥嵘岁月依然鲜活。

站在新的历史起点回望瓦窑堡,我们读懂的不仅是一段革命史,更是一部“历史选择人民,人民创造历史”的生动教科书。从谢子长的为民情怀到百姓的倾囊相助,从战略决策的英明到军民团结的力量,瓦窑堡的故事给予我们深刻启示:唯有永葆初心,扎根人民,才能在时代变革中把握正确方向。

今天的瓦窑堡,正以历史见证者和未来引领者的双重身份,昭示着一个永恒真理:传承红色基因,弘扬革命精神,是实现中国式现代化的强大动力。让我们铭记这段历史,在新的长征路上,继续书写属于新时代的辉煌篇章。