发布日期:2025年08月28日

有些火种,一旦点燃便永不熄灭

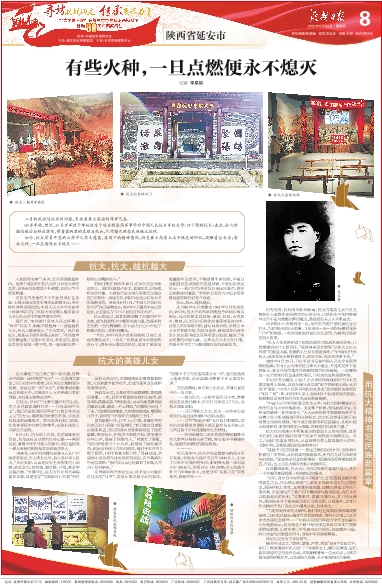

● 抗大一期开学典礼

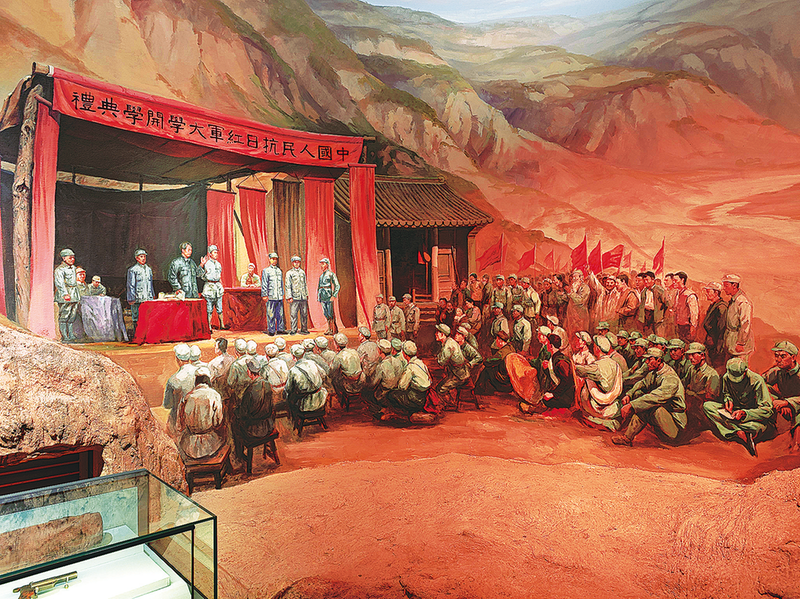

● 抗大一期开学典礼  ● 抗大纪念馆正门

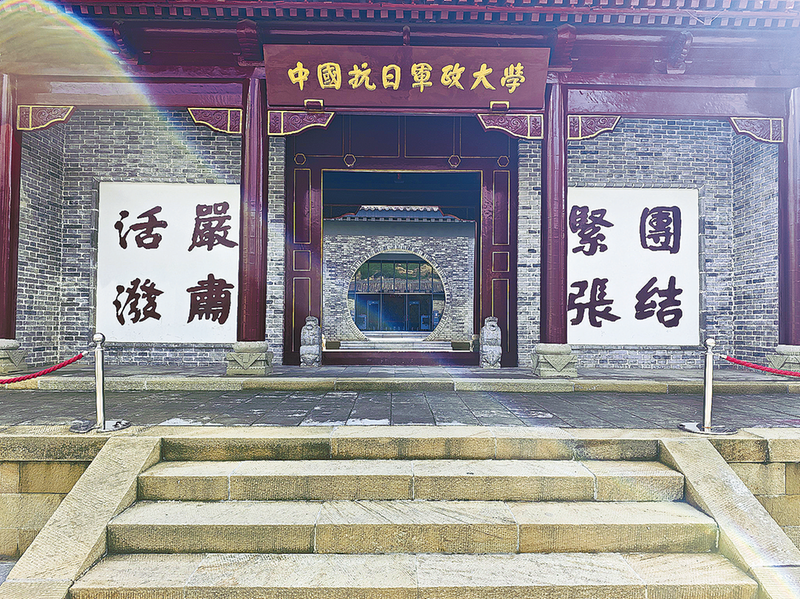

● 抗大纪念馆正门  ● 抗大纪念馆内部

● 抗大纪念馆内部  ●马本斋

●马本斋  ●游客在纪念馆参观

●游客在纪念馆参观  ●洪岭阻击战场景

●洪岭阻击战场景 记者 李星棋

八月的风掠过延安的沟壑,裹挟着黄土高原的厚重气息。

80多年前,曾经,10多万军政干部从诞生于延安的最高军事学府中国人民抗日军政大学(以下简称抗大)走出,如火种撒向敌后与解放前线,带着窑洞里的真理与热血,化作曙光照亮民族独立征程。

如今,抗大学员开荒的山峁早已草木葱茏,其留下的精神密码,仍是黄土高原上永不褪色的印记,提醒着后来者:有些火种,一旦点燃便永不熄灭……

抗大,抗大,越抗越大

入秋的延安暑气未消,红色基因愈发鲜活。坐落于城区的中国人民抗日军政大学纪念馆,青灰色方形建筑古朴静默,在烟火气中更显厚重。

来自全国各地的学子在此追寻红色足迹:上海交通大学学生围坐走廊教学点,专注聆听讲师现场授课;中国人民大学学生在序厅铿锵学唱《抗日军政大学校歌》,激昂旋律与当年抗大学子的歌声隔空共鸣。

展厅内,70岁的叶灵老人抚过屏幕上“叶声”的名字,眼眶不禁湿润——那是她的父亲,抗大三期老战士。“父亲常说,‘我们这些人,都是从子弹堆里筛出来的’。”叶灵的声音带着温度,“父亲半生戎马、多次受伤,直至去世体内仍留一颗子弹,每一处伤都记着一场惊心动魄的战斗。”

时间回溯至1935年10月,红军长征胜利抵达陕北。彼时日寇侵占东北、紧逼华北,民族危机空前严重。毛泽东同志主持瓦窑堡会议确立抗日民族统一战线方针,同时作出创办红军大学的战略决策。1936年6月1日,“中国人民抗日红军大学”在瓦窑堡成立;1937年1月随党中央迁至延安,正式更名为“中国人民抗日军政大学”。

抗大的成立,如春雷般唤醒了沉睡的中华大地,成为抗战烽火中凝聚抗战力量、鼓舞必胜信念的一面光辉旗帜,在全国人民心中升起了挽救民族危亡的胜利曙光。

“当时,在中国共产党领导的抗日救亡运动高潮推动下,一批又一批热血青年和爱国知识分子,满怀抗日救国的热忱,放弃了城市里优越的生活条件,不惜冒着生命危险,冲破日寇和国民党顽固派的层层封锁,千里迢迢来到抗大——他们只为寻求抗日救国的真理,探索民族解放的道路。”中国抗日军政大学纪念馆讲解员雷明娟向记者介绍道。

抗大,抗大,越抗越大。

从1936年6月创建到1945年9月抗战胜利,9年间,抗大在艰苦卓绝的战争环境中数易校址,先后在陕北瓦窑堡、保安、延安,山西武乡、黎城,河北邢台和陕北绥德等地坚持办学。总校共培训8期干部,创办14所分校,培养出10万余名军政干部,为抗日战争、解放战争乃至中华人民共和国成立后各项事业发展,输送了坚实可靠的中坚力量。这些从抗大走出的干部,在烽火中书写了无数可歌可泣的英雄故事。

抗大的英雄儿女

抗大擎起了抗日救亡的一面大旗,在烽火中筑起一座特殊的“大学”——以窑洞为教室,以石头砖块为桌椅,以石灰泥土糊的墙作黑板。就是这样一所“大学”,如精神堡垒般矗立在战火中,迎接成千上万名冲破日军封锁线、奔赴延安的热血青年。

在抗大,学员们“过着石器时代的生活,学习当代最先进的科学——马克思列宁主义”,他们用最短的时间坚定“打倒日本帝国主义”的方向,铸就艰苦朴素的作风,学会灵活机动的战略战术。然后再奔赴抗日前线,在枪林弹雨中守护民族尊严,在敌后战场上开辟生存之路。

8月4日,抗大后人肖冀、肖洋姐妹来到延安,为完成母亲刘捷的生前心愿——再回延安,看看当年学习战斗的地方,同时也把老一辈人所经历的抗战故事讲给更多人。

1938年,14岁的刘捷与兄妹4人从广州跋涉至延安,先入陕北公学,后入党并考入抗大。“去延安前,母亲是没有生活技能的小姑娘;到延安后,她纺线、编草鞋、开荒,甚至学会造武器。”肖冀回忆,延安岁月让母亲掌握更多本领,且更坚定“为国家兴亡而战”的决心。

从抗大毕业后,刘捷随部队到晋察冀根据地,入白求恩学校学药学,后成为部队卫生部护训班指导员。

1942年前后,正是日军扫荡最频繁、最残酷的时期。一次,日军对根据地实施封山包围,部队医院遭遇突袭。“情况危急,母亲只能带着伤病员撤到山里,躲进一个山洞里。”肖冀的声音沉了下来,“那时候没有粮食,大家就靠挖树皮、嚼草根过日子,这样的日子持续了大概两三个月。”

更危险的一次,日军上山扫荡,拿着明晃晃的刺刀在山洞洞口反复刺探。“刺刀就在母亲眼前晃来晃去,旁边的通信员紧张得咬住了她的胳膊,疼得钻心,但母亲不敢推开她,害怕通信员叫出声,暴露了洞里的人。”肖冀红了眼眶,“那时候母亲才十八九岁,洞里除了她和通信员,都是没有战斗力的伤病员,他们手里只有2颗手榴弹、1把手枪和5颗子弹。”讲到这里,刘捷弱小身形挡在战友身前的画面,在肖冀脑海中愈发清晰:“那时候母亲已经做好了和敌人同归于尽的准备。”

在肖冀和肖洋的记忆里,母亲很少对她们讲过去的“壮举”,提及往事总是平淡的叙述。“就像千千万万抗战英雄儿女一样,他们在战场上英勇杀敌,却从没想过要留下什么豪言壮语。”

在抗战期间,10万将士出抗大,刘捷只是其中的一位代表。

——曾为抗大一分校学员的马本斋,带着回民支队横扫冀中,歼灭日伪军近3.7万人,令敌人闻风丧胆;

——日军围剿大青山,抗大一分校勇士视死如归,杀出血路掩护大部队突围;

——日军“铁壁合围”太行抗日根据地,曾在抗大讲授战术课的八路军副参谋长左权,在山西辽县十字岭突围战中壮烈牺牲;

——在河南夏邑八里庄作战指挥时牺牲的抗大第四分校校长彭雪枫,曾在战斗中屡建奇功,是新四军牺牲的最高将领;

…………

抗日战争中,抗大学员直接参与的战斗不计其数:平型关大捷歼灭日军1000余人,击穿了日军不可战胜的神话;阳明堡大捷一夜击毙日军100多人,炸毁日军飞机24架;黄土岭战斗歼灭日军900余人,击毙日军“名将之花”阿部规秀,震惊中外……

用抗大精神书写民族新篇章

时光荏苒,抗日战争胜利80载,抗大的英雄儿女们以无畏热血与宝贵生命所谱写的壮丽史诗,已然化作中华民族精神宝库中最为熠熠生辉的瑰宝,激励着后来之人不断奋进。

12岁的小小讲解员张一朵,每年的节假日准时到纪念馆打卡,为游客讲述抗大故事。3年来张一朵一直保持着对这份“工作”的热爱,一有时间就来延安抗大纪念馆,为游客深情讲述抗大故事。

“抗大人在艰苦环境下如饥似渴学习抗战本领的故事,让我慢慢明白什么是责任。”虽然尚未完全领悟“民族大义匹夫有责”的深层内涵,但她的人生目标愈发清晰:“作为新时代接班人,我要在抗大精神感召下,坚定目标,把历史传承下去。”

2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学考察调研时强调,中国人民大学在抗日烽火中诞生,在党的关怀下发展壮大,具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因。一定要把这一光荣传统和红色基因传承好,守好党的这块重要阵地。

牢记总书记嘱托,中国人民大学持续做强新时代伟大变革实践育人场域,启动先锋社会实践“追寻领袖初心路·认识祖国”调研、“中华人民共和国脱贫攻坚史”系列调研访谈项目(“832工程”)等,组织师生深入全国832个原国家级贫困县,挖掘脱贫攻坚背后的科学内涵和奉献精神。

“中国人民大学的前身是陕北公学,与抗大同样都在抗日战争的血与火中淬炼而成。无论哪个阶段,校风始终未变,这些宝贵精神一直传承至今。”人大应用经济学院能源经济学专业博士生占旭豪随调研团来到延安,抗大纪念馆还原的历史场景让他深有感触,“如今我们更要传承红色基因,扎根中国大地做研究,服务国家重大战略,贡献我们的青春力量。”

抗大在抗战烽火中所彰显出的爱国主义光荣传统,直至今日依旧是我们履行新时代使命任务的强大精神支柱。今天,当我们再度走进抗大,从这座曾培养无数英雄的大学校、大熔炉内,又能够汲取到怎样的养分?

“就是学习它的灵魂——坚定正确的政治方向,保持艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术,所有的方式方法都要与时俱进。”延安革命纪念地管理局一级调研员苏雅琳如此说道,而这,也正是抗大精神的核心内涵所在。

在苏雅琳看来,抗大当年之所以能够实现越抗越大,其中一个关键因素便是源于现实的迫切需求。

“当年,面对日本侵华战争不断扩大、民族危机空前严重的紧急关头,抗大精心培育下,诸多学员最终成长为立场坚定,既满怀抗日热忱、又精通作战技能、还擅长群众工作的干部将领,正是因为有了他们的不懈拼搏与英勇奋战,我们才得以收获最后的胜利。”苏雅琳说,再度回溯抗大、学习抗大精神,更应结合当下现实需要进行灵活运用,只有这样,方可让抗大精神于各行各业之中落地生根、发扬光大。

“为更好地传承抗大精神,我们将红色经典故事改编成情景剧,让历史活起来;编排红色歌曲舞蹈、组织小合唱,以艺术形式传递红色精神……”中国人民抗日军政大学纪念馆副馆长柯延鹏表示,纪念馆将不断开发应用更多内容形式丰富鲜活的思政课,让更多青年学生筑牢信仰基石、汲取精神力量,同心同德为民族复兴奋斗,创造中华民族新辉煌。

铭记历史是为了更好前行。

80多年过去了,“团结、紧张、严肃、活泼”这8个红色大字,依旧工整地镌刻在抗大校门口的墙壁之上,醒目而厚重,它们宛如穿越时空的无声告诫,时刻提醒着每一位来访者,这座学校往昔的峥嵘岁月,以及那历久弥新、永不磨灭的抗大精神。