发布日期:2025年09月03日

《延安颂》:永远的颂歌

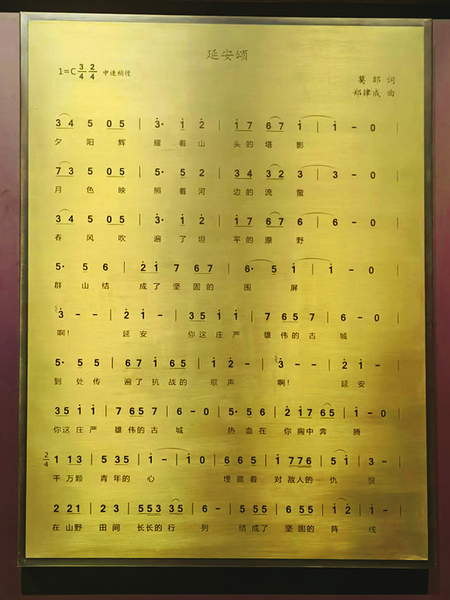

● 《延安颂》词曲

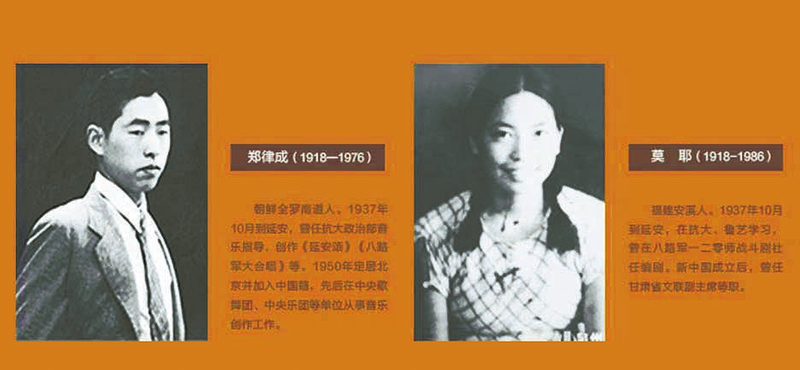

● 《延安颂》词曲  ● 《延安颂》曲作者郑律成、词作者莫耶

● 《延安颂》曲作者郑律成、词作者莫耶  ● 郑律成在指挥鲁艺学员演唱《延安颂》

● 郑律成在指挥鲁艺学员演唱《延安颂》  ● 高甲戏《莫耶·延安颂》在延安上演

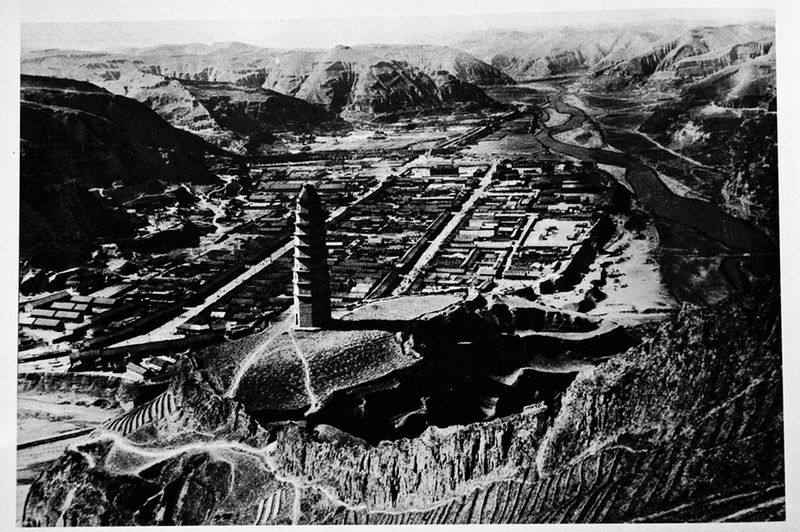

● 高甲戏《莫耶·延安颂》在延安上演  ● 抗日战争时期的延安

● 抗日战争时期的延安  ● 今日延安

● 今日延安 【编者按】80年前,经过长达14年艰苦卓绝的斗争,中国人民取得了抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。其时,延安作为中国人民抗日战争的政治指导中心,成为全国进步青年向往的神圣之地,也成为抗战音乐创作的中心,处处回荡着抗战救亡的歌声。这些歌曲凝聚起四万万同胞的力量,让全民族同仇敌忾、共赴国难。即日起,本报将推出系列报道“抗战歌声里的延安”,深挖延安时期抗战歌曲的故事,激励新时代的我们铭记历史、珍爱和平,努力将伟大抗战精神转化为克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力。

“ … …啊,延安!你这庄严雄伟的城墙,筑成了坚固的抗日的阵线!你的名字将万古流芳,在历史上灿烂辉煌!”

夕阳辉耀,金光塔影,粼粼延河两岸,车如流水,游人如织。葱茏翠色中,“抗战的歌声”跨越80余载,在延安大学鲁迅艺术学院的上空回荡。

“凝神回望,中国人民把80多年前的‘坚固阵线’,唱成了今天的幸福安宁;侧耳倾听,万千青年将80多年前的‘奔腾热血’,唱成了今天的铿锵奋进。”听着学生发自内心的颂唱,延安大学鲁迅艺术学院院长李延俊感慨道:《延安颂》——红色圣地永远的颂歌!

“父亲坚信,延安是真正把抗战进行到底的,所以他坚定地来到了延安”

8月12日,距离80年前日本宣布无条件投降的日子还有3天。病床上,82岁高龄的郑小提再次回忆起父亲郑律成——《延安颂》的曲作者。

一个朝鲜青年,为什么会历经千难万险来到中国,最后到达延安?

“因为他不愿做亡国奴呀!”郑小提说,那时候朝鲜已经沦为日本的殖民地。当时,朝鲜男子都留发髻,她爷爷有一次走在街上碰到日本兵,他们就用刺刀挑刺爷爷的发髻,侮辱他。爷爷愤怒不已,一回家就断发明志:“身体发肤,受之父母,宁可自断,也不受侵略者欺侮!”

国之不存,何以为家?家国之痛,在骨在血。

在朝鲜光州的这个革命家庭中,郑律成的父亲和三个哥哥先后参加了朝鲜和中国两国的民族解放运动。大哥和二哥更是加入了中国共产党,为革命献出宝贵生命。在父兄影响下,19岁的郑律成跟随三哥来到中国寻求希望。他们进入南京“朝鲜军政干部学校”学习。在那里,郑律成发现音乐能像武器一样唤醒人心,遂将“富恩”改名为“律成”,誓以旋律为刃,刺向侵略者的心脏。

艺术之门向天赋之人大开。郑律成的音乐才华征服校长、震惊外教。然而,卢沟桥枪响,日本帝国主义发动全面侵华战争。“摆在父亲面前的路有三条:赴意大利深造——那是无数音乐人向往的艺术殿堂;在国统区继续学习、创作;还有就是‘到延安去’。”郑小提说。

彼时,“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。”抗日战争全面爆发,延安成了全民族抗战的政治指导中心,它宛如黑暗中的灯塔,召唤着“亡国”阴影下的优秀儿女。

“打断骨头连着筋,扒掉皮肉还有心,只要还剩一口气,爬也要爬到延安城。”老照片中,从西安到延安的600里大路上,来自五湖四海、背着简单行囊的青年男女,穿着不同的服饰、说着不同的方言,但他们心中只有一个坚定的目标,那就是抗日、北进、向延安。

到延安去!郑小提说:“父亲坚信,延安是真正把抗战进行到底的,所以他坚定地来到了延安。”1937年10月,郑律成背着小提琴和二哥留下的曼陀铃,带着烫金字的《世界名曲集》,穿越层层封锁,来到了心中向往的延安。他先后进入陕北公学、延安鲁迅艺术学院音乐系学习。

同年同月,莫耶随“上海抗日救亡演剧第五队”到达延安,进入抗日军政大学第三期学习。名以言志,她也将自己的名字改为鲁迅小说《铸剑》中那柄锋利的宝剑“莫邪”的谐音,取名莫耶。1938年春,她进入延安鲁迅艺术学院第一期戏剧系学习,后转入文学系。

这里的生活艰苦而充满激情,人人都被热火朝天的战斗热情所感染。莫耶说“走路想跳,开口想唱”,郑律成对一切“感到新鲜、振奋,充满朝气”。

“我想我应该写一首歌颂延安的歌曲”

大批青年的涌入,使延安这座地处西北边陲小镇的山城,充满了革命的激情。唱歌成为那个时代、那一代人表达革命情感的一种常见方式。“他们早晨起来唱歌,中午唱歌,晚上唱歌。延安成了一座歌咏城,而鲁艺就是那个时代歌咏城的中心。”陕西省延安精神研究会第五届理事会副秘书长,延安革命纪念馆原党委书记、馆长茆梅芳说。

1938年春日的一天,延河畔夕阳映照,鲜花遍野,一队队抗大学员排着整齐的队伍从城门走出,在宝塔山下打靶练兵,延安古城在余晖下辉煌壮观。这一幕深深感染了郑律成和莫耶,他们禁不住心潮澎湃、热血奔腾。他对她说:“给我写个歌词吧!”

宝塔山的轮廓、延河的波光、青年们奔向革命的身影,瞬间化作诗句:“夕阳辉耀着山头的塔影,月色映照着河边的流萤……”莫耶的笔仿佛被注入了魔力,她在小本子上奋笔疾书,很快完成了《歌颂延安》的初稿。郑律成接过歌词,把自己关进窑洞,满腔的热血变成了激昂的音符。

“ … …啊,延安!你这庄严雄伟的古城,到处传遍了抗战的歌声!啊,延安!你这庄严雄伟的古城!热血在你胸中奔腾……”郑律成曾经回忆,他说他到了延安以后,深深地爱上了这个朝气蓬勃的、充满激情的延安。他说,我想我应该写一首歌颂延安的歌曲。它应该是优美的、激情的、充满战斗力的。

歌曲采用西洋调式,以颂歌的形式开头,在节奏上,中间比首尾稍快,结尾的二声部合唱把全曲推向高潮,既具有抒情性,又富有战斗气息,充分表现了中国人民抗击日寇的坚强意志和对延安的热爱和崇仰。

“ … … 千万颗青年的心,埋藏着对敌人的仇恨,在山野田间长长的行列,结成了坚固的阵线。看,群众已抬起了头!看,群众已扬起了手!无数的人和无数的心,发出了对敌人的怒吼。士兵瞄准了枪口,准备和敌人搏斗……”1939年春天,《歌颂延安》在延安大礼堂亮相,由郑律成和歌唱家唐荣枚男女声合唱。演唱结束后,毛泽东主席高兴地鼓起了掌。第二天,中宣部要走了词谱,随后将其更名为《延安颂》。

歌声凝聚抗战伟力。《延安颂》迅速在延安、各抗日根据地和大后方传唱,无数革命进步青年唱着它奔赴延安,投身革命洪流。“《延安颂》作为抗战时期的经典革命歌曲,不仅极大鼓舞当时的延安军民,更成为那个时代的精神象征,影响无数爱国青年奔赴延安、投身革命。”延安文艺纪念馆讲解员侯兰婷说,抗日烽火中,更多的人听着《延安颂》从各地奔涌而来。据统计,1938年至1939年间,来到延安的学者、艺术家和知识青年大约有6万人。

“它不是简单的‘歌颂延安’,而是在告诉中国人:有这样一个地方、一群人,正为民族存亡拼尽全力。”郑小提说:在抗战前线,战士们唱着它冲锋;在沦陷区内,进步青年用它传递信念;在美国纽约,爱国华侨演奏着《延安颂》和《义勇军进行曲》为八路军募捐。在国民党统治区,它被悄悄传唱,人们虽把歌名改成《古城颂》《祖国颂》,却改不了千万颗滚烫的心向着延安飞来。

“在《延安颂》的歌声里,把革命圣地延安建设得更加美好”

今年5月27日晚,延安大剧院内座无虚席,高甲戏《莫耶·延安颂》即将上演。大幕拉开,光影变幻,《延安颂》的旋律一下子把人们带回到80多年前歌声四起的宝塔山下,烽火硝烟中,“革命熔炉淬炼”“《延安颂》诞生”等关键情节,生动再现了抗战时期青年知识分子对理想信念的坚守,以及文艺作品在民族救亡中的强大力量。

“《延安颂》的故事一直深深打动着我,能把创作者的经历搬上舞台,并在延安演出,意义非凡。”饰演高甲戏《莫耶·延安颂》中莫耶形象的国家一级演员郭宗华说:“我感觉自己不只是在表演,更是在与历史对话,与延安精神共鸣。”

80多年来,从抗战时期的精神旗帜到新时代的奋进节拍,《延安颂》始终以其旺盛的生命力,被一代代人传唱:新中国成立后,出现在电影《南岛风云》《峥嵘岁月》《椰林曲》《永不消逝的电波》及电视连续剧《延安颂》里;1993年6月5日,被中华民族文化促进会定为20世纪华人音乐经典,并颁发荣誉证书;2009年5月,入选“中国共产党中央委员会宣传部推荐的100首爱国歌曲”。

新时代,革命圣地在《延安颂》的赞歌里,大力发展生态农业、装备制造、红色旅游等特色产业,2019年彻底告别绝对贫困。在黄土高原绵延千里的绿色中,延安苹果种植面积超过330万亩,带动全市80万农民增收。延安扎实推动乡村全面振兴,持续开展山体沟道人居环境综合治理,加快建设现代化产业体系,高速公路、高速铁路和航班通达各地,新材料、新能源储存、先进制造等产业布局逐步完善。延河两岸,革命圣地正以高质量、现代化的姿态加速成长。

“夕阳辉耀着山头的塔影,月色映照着河边的流萤……”《延安颂》早已成为延安大学鲁迅艺术学院声乐课堂的必唱曲目,来自全国的青年学子,在一遍遍传唱中对话历史。“《延安颂》就像一把钥匙,打开了青年与时代连接的通道。这些年轻嗓音唱出的,不仅是80多年前的延安,更是红色力量的传承——那种让先辈们在艰难岁月里步履坚定的力量,那种让民族在复兴路上生生不息的力量。”李延俊说。

歌声是长了翅膀的延安精神。“当年,无数爱国青年在《延安颂》的歌声里来到延安,在这里学习、提高,又奔赴各个抗日前线。歌声里唱出了团结,唱出了力量,唱出了一个红彤彤的新中国。新征程上,让我们继续传承延安精神,赓续红色血脉,在《延安颂》的歌声里,把革命圣地延安建设得更加美好。”茆梅芳说。

宝塔依旧,歌声飞扬。《延安颂》正在这片红色圣地上越唱越响……