发布日期:2025年09月09日

战歌铿锵永向前

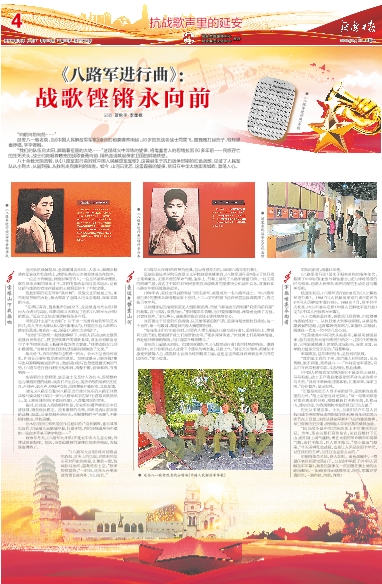

●《八路军进行曲》手稿

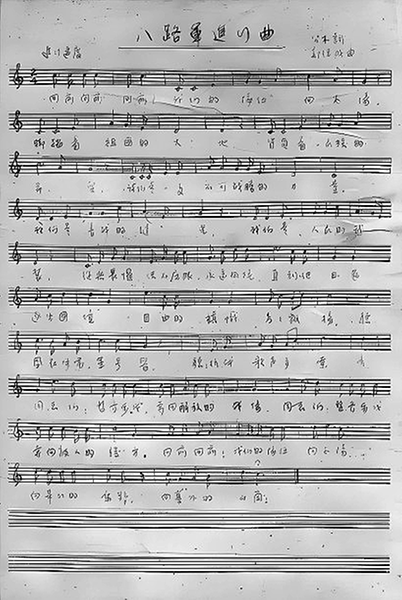

●《八路军进行曲》手稿  ●《八路军进行曲》曲作者郑律成

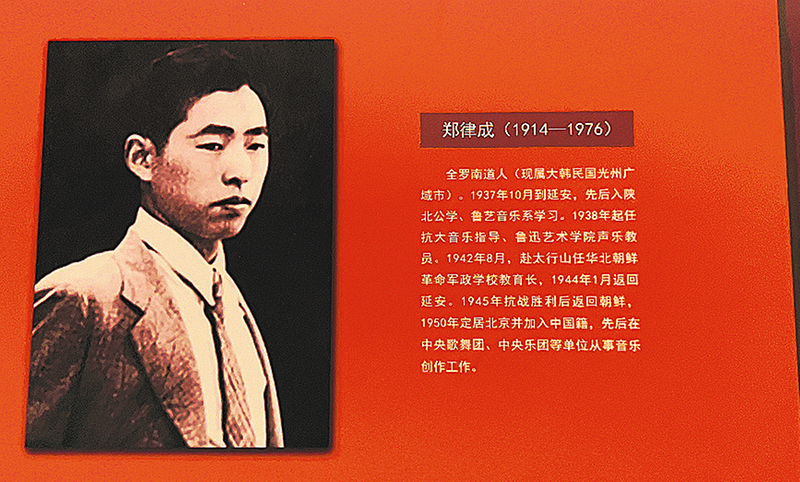

●《八路军进行曲》曲作者郑律成  ●《八路军进行曲》词作者公木

●《八路军进行曲》词作者公木  游客参观延安文艺纪念馆

游客参观延安文艺纪念馆  ● 延安八一敬老院老战士唱响《中国人民解放军军歌》

● 延安八一敬老院老战士唱响《中国人民解放军军歌》 记者 贺秋平 李星棋

“向前向前向前… … ”

延安八一敬老院,当《中国人民解放军军歌》激昂的前奏骤然响起,98岁的抗战老战士同景飞,颤巍巍打起拍子,轻轻跟着哼唱,字字铿锵。

“我们的队伍向太阳,脚踏着祖国的大地……”这段战火中淬炼的旋律,将耄耋老人的思绪拉回80多年前——民族存亡的生死关头,战士们高唱着嘹亮的战歌奋勇向前,用热血浇筑起保家卫国的铜墙铁壁。

八十余载光阴流转,从《八路军进行曲》到《中国人民解放军军歌》,这首诞生于抗日战争时期的红色战歌,见证了人民军队从小到大、从弱到强、从胜利走向胜利的辉煌。如今,山河已无恙,这雷霆般的旋律,依旧在中华大地澎湃如昨,激荡人心。

宝塔山下战歌响

全民族抗战爆发后,全国爱国青年和仁人志士,如潮水般涌向延安这片红色热土,满腔炽热的公木和郑律成也在其中。

一位是才情横溢、洞察时事的诗人,一位是怀揣革命理想、富有音乐天赋的音乐才子,共同的革命志向与艺术追求,让两位朝气蓬勃的青年在延安的土窑洞里结下了不解之缘。

抗战时期的延安号称“歌咏城”。抗战文艺的星星之火,如同刺破黑暗的火炬,极大振奋了全国人民众志成城、保家卫国的斗志。

“ 在满目青春、遍地歌声的感染下,受冼星海与光未然《黄河大合唱》的启发,郑律成和公木萌发了创作《八路军大合唱》的想法。”延安文艺纪念馆讲解员张多介绍。

可到底什么是“大合唱”?对于这一当时尚属新鲜的艺术形式,两人并无太深认知,便朴素地认为,只要创作出八首唱八路军的歌曲,组合在一起,便是《八路军大合唱》了。

“ 在抗日民族统一战线的旗帜下,中国人民以血肉之躯筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城,用生命和鲜血谱写了中华民族历史上抵御外侮的伟大篇章。”郑律成的女儿郑小提感慨,“这种全民抗日的热烈氛围深深触动了父亲。”

战火纷飞,青年的胸中也燃着一团火。公木不是音乐科班生,作词往往要听取郑律成的意见。郑律成要求,《骑兵歌》要写出马蹄嘚嘚前进的声音,《炮兵歌》要写出轰隆隆震天响的气势,《八路军进行曲》则要长短相间、寓整于散、韵律和谐、节奏响亮… …

在昏暗的土窑洞里,既是战士又是诗人的公木,思绪飘向远方硝烟弥漫的战场,战友们舍生忘死、英勇杀敌的场面历历在目,冲锋声、炮火声、呐喊声交织,他的想象冲破时空,文思泉涌。

很快,《八路军军歌》《八路军进行曲》《快乐的八路军》《炮兵歌》《骑兵歌》《军民一家》《八路军和新四军》七首歌词跃然纸上,加上原来创作的《子夜岗兵颂》,八首歌词创作完毕。

彼时,抗战进入战略相持阶段,延安面临着严峻的军事经济封锁,物资极其匮乏。没有像样的乐器,郑律成就以窑洞里的桌椅、脸盆,甚至窑洞外的石头、木棍等物件当“乐器”,不断拍打敲击、寻找灵感。

公木后来回忆郑律成创作过程时说:“没有钢琴,连手风琴也没有,只是摇头晃脑地哼着,打着手势,有时还绕着屋当中摆的一张白木茬桌子踏步转悠… … ”

1939年冬天,《八路军大合唱》在延安中央大礼堂公演,郑律成担任指挥。那天,当豪迈激昂的旋律在杨家岭响起,古城延安沸腾了。

“《八路军大合唱》将对侵略者的仇恨、对乡土的忧虑、对胜利的信心和对自由的热爱,汇集到一起,犹如铁马冰河,震彻延安上空。”张多眼眶发热,“一时间,这首大合唱迅速传到长城内外、大江南北。”

豪迈气势震山河

《八路军大合唱》首首皆为经典,但最有感染力的,当属《八路军进行曲》。

延安职业技术学院马克思主义学院教授高慧琳说,《八路军进行曲》唱出了抗日战士英勇豪迈、无坚不摧的革命气概,旋律上、节奏上展现了八路军雷霆万钧、一往无前的磅礴气势,表达了中国抗日军民坚决抗击侵略者的坚强决心和必胜信念,首演后在八路军中旋风般流传起来。

1939年春,家住志丹县的同景飞报名参军,如愿成为一名八路军战士。当《八路军进行曲》的铿锵之音响彻延安上空时,十二三岁的同景飞正在军营里鼓着腮帮子,努力练习吹军号。

从硝烟弥漫的战场到荒无人烟的南泥湾,同景飞和战友们高唱着“向前向前向前”的战歌,意气风发,奋勇向前。“那时候条件苦啊,但只要战歌响起,浑身就充满了力量,只管往前冲。”亲历烽火,这熟悉的旋律老战士始终铭刻在心。

这首诞生于延安的红色战歌,以其雄伟豪迈的气势,迅速响彻全国抗日战场,每一个音符,每一句歌词,都是刺向敌人胸膛的利剑。

“每当战士们行军疲劳时,只要有人带头唱起《八路军进行曲》,那昂扬向上、铿锵有力的节拍,便能赋予战士们澎湃的力量。”张多深情讲述,“抗战勇士们高唱着战歌,奔赴枪林弹雨的战场,与日寇展开殊死搏斗。”

音乐的力量是无穷的。在国民党部队里,《八路军进行曲》也同样唱得响亮。滇缅战役中,抗日将领孙立人就曾下令部队传唱此歌,以振士气。“其实无论谁唱,都能从中感受到鼓舞人心、激励将士奋勇杀敌的精神力量,这也是这首歌具有顽强生命力的原因所在。”郑小提说。

军歌嘹亮永向前

军队向前进,战歌壮征程。

《八路军进行曲》诞生于艰苦卓绝的战争年代,熔铸了中华民族血性与钢铁意志,成为冲破黑暗的时代强音,也是人民军队光辉历程的生动见证与精神写照。

抗战胜利后,《八路军进行曲》更名为《人民解放军进行曲》。1965年《人民解放军进行曲》更名为《中国人民解放军进行曲》。1988年7月,经中共中央批准,中央军委决定将《中国人民解放军进行曲》定为《中国人民解放军军歌》。

八十余载沧桑巨变,虽歌词几经调整,但其精神内核始终如一。从抗日烽火到解放硝烟,从建设热潮到强国之路,这首歌始终如钢刀、如旗帜、如战鼓,激荡在一代又一代中华儿女心间。

“ 这首歌是中华民族从站起来、富起来到强起来,奋力实现伟大复兴的进行曲之一,是时代的最强音,它终始激励着人民军队忠诚担当、保家卫国,这样的力量是无穷无尽的。”高慧琳说。

军歌嘹亮,是冲锋的号角,是胜利的凯歌。

“ 我们是工农的子弟,我们是人民的武装,从无畏惧,绝不屈服,英勇战斗……”在驻延空军某部,官兵们齐声高唱着军歌,斗志昂扬,热血沸腾。

《中国人民解放军军歌》诞生于延安的土窑洞,每每唱起,战士王严森总能感受到革命先辈的艰辛与不易。“我将不断锤炼过硬本领,扎根军营,保家卫国。”铮铮誓言,坚定如铁。

“ 军歌是刻进军人骨子里的信仰,是流淌在血液里的力量。”战士霍思远目光如炬,“每一句歌词都是对使命责任的召唤,激励着我们不断向前,扎根高山,建功立业,为我国国防事业贡献自己的力量。”

历史从未被忘却。今天,当我们站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要历史节点上回望,这首从延安窑洞中飞出的激昂旋律,早已穿透历史云烟,深深融入中华民族的精神血脉。

“ 抗日战争是中华民族历史上不可磨灭的印记。当年,革命先辈们肩负使命,前赴后继打下江山,他们身上朝气蓬勃、勇往直前的革命精神和英雄气概,我们不能忘,后人更不能忘。”郑小提语气凝重,“今天重唱红色战歌,也是让人民记住那个年代,记住我们的先辈,记住江山是怎么来的。”

初秋的革命圣地,游人如织。金色晨曦中,一群退伍老兵相聚宝塔山下,上山途中唱起了《中国人民解放军军歌》,熟悉的旋律又一次回荡在黄土地的山峁沟壑间,一如80多年前那般坚定、热烈,那歌声穿透时空,一路向前,向前,向前!