发布日期:2025年09月10日

震彻山河的民族怒吼

《黄河大合唱》词作者光未然与曲作者冼星海

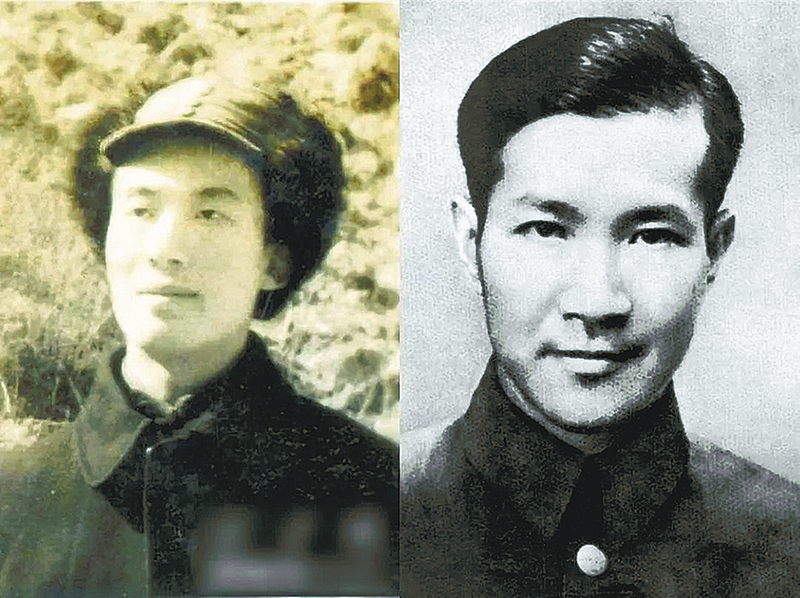

《黄河大合唱》词作者光未然与曲作者冼星海  冼星海指挥排练《黄河大合唱》

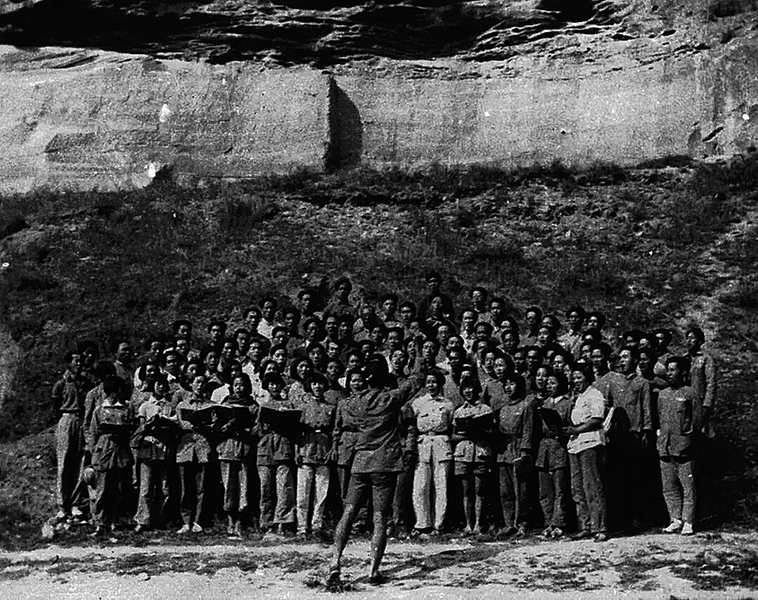

冼星海指挥排练《黄河大合唱》  珍藏在延安文艺纪念馆的冼星海音乐指挥棒

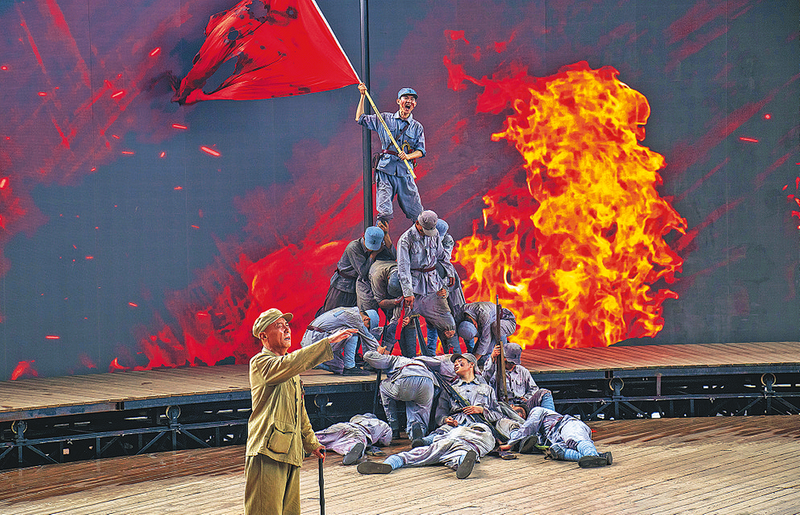

珍藏在延安文艺纪念馆的冼星海音乐指挥棒  抗战民族史诗剧《黄河大合唱》演出剧照

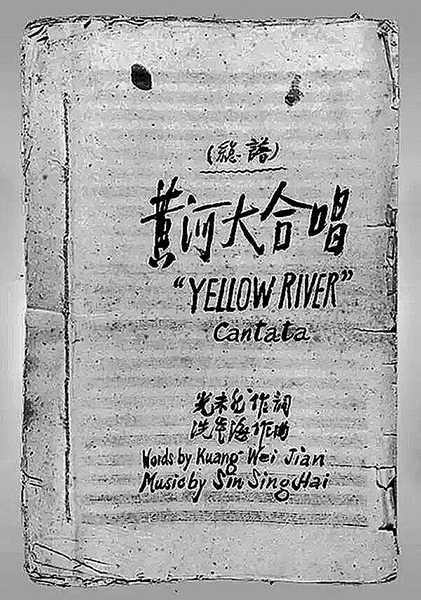

抗战民族史诗剧《黄河大合唱》演出剧照  《黄河大合唱》总谱

《黄河大合唱》总谱 记者 贺秋平 方大燕

九曲黄河,自巴颜喀拉山奔涌而下,如巨龙蜿蜒盘卧神州大地。当她闯入秦晋大峡谷,便挣脱束缚,滔天浊浪如千军万马,一路咆哮着、怒吼着,奔向浩浩东海。

“但是,中华民族的儿女啊,谁愿意像猪羊一般任人宰割?我们要抱定必胜的决心,保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”

秋风又起,壶口瀑布金涛拍岸。当《黄河大合唱》激昂的旋律与奔腾的涛声再次交织,恍惚间,80多年前抗日战争的烽火重现眼前,四万万五千万民众用生命和热血铸就的民族交响史诗,依旧撼人心魄。你听——

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮… … ”

在延安的窑洞里,光未然、冼星海以笔为枪、以音为刃,将民族危亡的切肤之痛,化作震彻山河的怒吼。

黄河惊涛,激荡救亡图存的民族史诗

9月3日凌晨,天还未亮,张安东便乘坐高铁从深圳赶赴广州。在越秀山南麓的中山纪念堂——广东地区侵华日军投降签字的地方,他和千余人一道观看九三阅兵直播。

“ 河西山岗万丈高,河东河北高粱熟了… … ”画面中,3000名青年学子在天安门广场齐声高唱《保卫黄河》。作为《黄河大合唱》词作者光未然的儿子,这段旋律,张安东听过无数版、无数遍,但是这一刻,他的心依旧震颤不已:“《黄河大合唱》唱响的民族精神,永远激荡人心。”

这曲民族交响史诗的诞生,始于延安窑洞里的一次久别重逢。

时间回溯到1931年9月18日,沈阳柳条湖的炮火声中,日军开始了蓄谋已久的侵华战争。野蛮的战火从松花江畔,迅速蔓延至大江南北,山河沦为焦土,百姓颠沛流离,中华民族到了最危险的时候!

“五月的鲜花开遍了原野,鲜花掩盖着志士的鲜血……”1935年的湖北武汉,22岁的光未然写下字字泣血、句句悲壮的诗行,心中满是对民族命运的忧虑。

1938年秋,光未然受命率领抗敌演剧第三队文艺战士,从武汉奔赴抗日前线。在壶口瀑布下游的圪针滩古渡口东渡黄河时,这位南方青年被“乌云漫天,惊涛拍岸,黄河的船夫,在暴风雨中搏战”的雄浑景象深深震撼,一部以黄河为主线的长诗开始酝酿。

“1939年初,光未然因坠马受伤来到延安治疗,在鲁艺音乐系任教的老友冼星海前去探望,久别重逢,两人都期待着在延安再度合作。”延安文艺纪念馆讲解员刘美艳的讲述,勾勒出那段往事的轮廓。

横渡黄河的豪迈诗意早已在心中翻涌。此后5天,光未然强忍着伤痛在病榻前口述400多行诗句,将渡河的惊险、山河的破碎、民众的呐喊熔铸其中,字字千钧。

“ 朋友!你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗? … … ”

1939年3月11日,早春的陕北,窑洞里寒意尚未褪去。光未然声情并茂朗诵这首长诗,读毕,全场爆发出热烈的掌声和欢呼。冼星海激动地攥紧文稿:“我有把握写好它!”

《黄河大合唱》歌词雄浑激昂,气势磅礴,淋漓尽致展现出中华儿女保家卫国的钢铁意志与一往无前的英雄气概。后来,光未然在回忆和冼星海的这次合作时感叹:“我的歌词正是星海希望得到的,他的音乐的壮丽超出了我的想望。这种高度的心灵契合,是文艺家一生中难得的幸事。”

窑洞星火,点燃保家卫国的燎原烈焰

拿到歌词,冼星海如获至宝。“为了捕捉黄河的神韵和船夫的拼搏,他请战友反复描述黄河的壮阔,学唱船夫号子寻找灵感,把对民族的赤诚、对侵略者的愤恨,化作乐谱上跳动的音符。”刘美艳话语里满是敬意。

当时的延安,物资极度匮乏,创作条件极为艰苦。冼星海的妻子钱韵玲曾回忆:“那时候延安的木炭还是很缺乏的,夜深人静时,炭火熄了,窑洞里非常冷,但星海的创作热情却比火焰还要热!”

昏暗的煤油灯下,冼星海以惊人的毅力和澎湃的激情,6天6夜完成了60多页手稿。从激昂的《黄河颂》到雄浑的《黄河之水天上来》,从哀婉的《黄河怨》到高亢的《保卫黄河》,八个乐章层层渐进,唱出了中华民族自强不息、百折不挠的民族精神。

1939年4月13日,《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首演。“演出时甚至没有几件像样的乐器,更别提完成标准的演奏配置了。”延安鲁艺文化中心文研部干部、师资库讲师李娇娇感慨,“这场乐器简陋却满怀激情的演出,赢得了观众狂热而持久的掌声。”

冼星海在当天的日记中写道:“今天晚上是延安空前的音乐晚会,也就是全国从没有的音乐晚会。因内容非常新鲜,而且都是带着最新的创作形式!”

同年5月11日,在鲁艺成立一周年庆典上,冼星海亲自指挥合唱团演唱《黄河大合唱》,毛泽东听完连呼三个“好”。周恩来从重庆归来,观后亲笔题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

“ 一曲大合唱,可顶十万毛瑟枪。”一时间,“保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”的怒吼,从延安迅速传遍全国——在晋察冀的战壕里,战士们唱着它冲锋陷阵;在沦陷区的街头,青年们悄悄传唱积蓄力量;在后方的工厂田间,军民吼着“风在吼,马在叫”支援前线… …

烽火中,这激昂旋律如闪电般,刺破中华民族屈辱的漫漫黑夜。“他(冼星海)写的时候笔尖就像刀枪一样,非常用力,恨不得把自己的满腔热血全部通过作品反映出来。”冼星海之女冼妮娜曾动情地说,“每个音符就像一颗子弹,射到敌人的胸膛。”

山河壮歌,奏响中华民族的永恒乐章

秋雨绵绵,延安文艺纪念馆内,一群来自江苏的游客驻足在一根铜制指挥棒前,凝神端详。

指挥棒上的淡淡铜锈,把游客辛宇亮带回到80多年前:“歌声就在耳畔,人民音乐家冼星海好像正在窑洞前挥棒指挥,这旋律飞出延安,响彻世界,振聋发聩。”

这根小小的指挥棒,承载着对革命先辈精神的接力传承。

2022年4月,浙江杭州,年逾八旬的冼妮娜,将父亲留下的指挥棒郑重交给时任延安文艺纪念馆馆长刘妮。“我父亲一直心想着延安,心想着共产党。他自己不能回来,就让指挥棒代他回来吧……”冼妮娜语带哽咽。

每一曲抗战音乐,都是中华民族在绝境中发出的不屈怒吼。《黄河大合唱》之所以能恒久地响彻中华大地,是因为——

“它有伟大的气魄,有技巧,有热情和真实,尤其是有光明的前途。”多年前,冼星海在创作笔记中早已给出了答案。

“ 我们抱定必死的决心。”这是《保卫黄河》朗诵词的原词。“父亲当年甚至没敢想能活着看到抗战胜利。”张安东回忆,“那时候大家想的,都是我要跟你拼到底,我死了还有别的人。”他说,《黄河大合唱》了不起,是因为它唱出了中国人民决绝的抵抗之姿,挺起了中华民族不屈的脊梁。

新时代,弦歌不辍,精神依旧。

“《黄河大合唱》从来不是一首歌,而是一把火。它点燃过延安窑洞里的油灯,照亮过太行山上的烽火,温暖过重庆防空洞里的绝望。”“前奏一响,就热血沸腾,这首歌是刻在每一个中国人骨子里的记忆”……在九三阅兵相关视频评论区,《黄河大合唱》的话题总能引发热烈讨论,产生强烈共鸣。

在黄河壶口瀑布旅游区(陕西侧),以八路军东渡黄河为背景的民族抗战史诗剧《黄河大合唱》演出场场爆满。“硝烟散尽,山河锦绣,国泰民安。这盛世,正是先辈们浴血守护时期待的模样。”来自云南的观众钱佳丽久久沉浸其中。

“ 我们唱《黄河大合唱》,不仅要记住它的战斗精神,更要汲取它所蕴含的国家之爱、土地之爱、未来之爱,让它永远流淌在中国人的血脉里。”李娇娇说。

“ 万山丛中,抗日英雄真不少!青纱帐里,游击健儿逞英豪……”黄河畔,这歌声犹如排山倒海的巨浪,汇入奔腾不息的洪流中,滚滚向前… …