发布日期:2025年09月13日

桑榆未晚 红心永炽

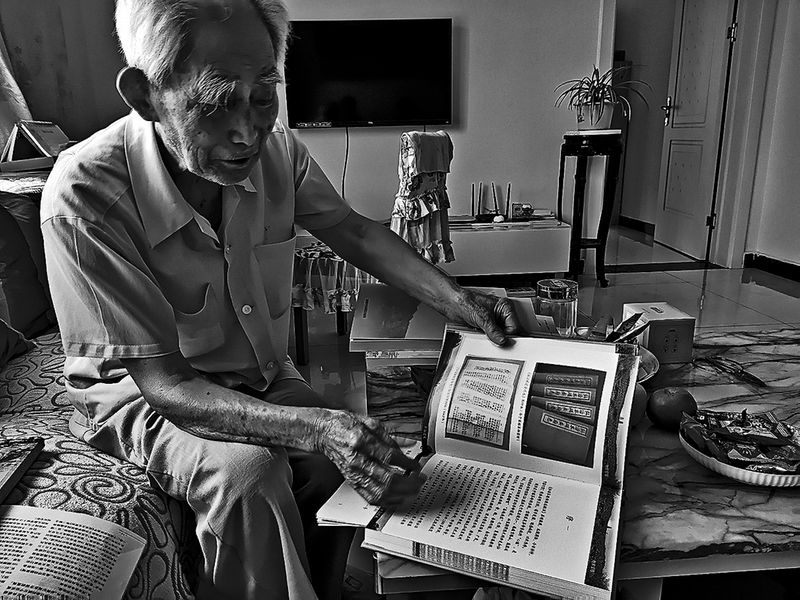

● 折正千讲述编书过程

● 折正千讲述编书过程 记者 叶树峰

在宝塔区,有这样一位老人,他虽已至鲐背之年,却依然精神矍铄,忙碌在各个角落,用自己的行动诠释着一名共产党员的初心和使命。他就是折正千,一位深受周边群众爱戴的优秀党员。

少年先锋引路人

红色基因薪火传

1934年9月5日,折正千出生于宝塔区。自幼受延安古老文化和红色基因熏陶的他,早年便参加了革命工作。作为新中国第一批少年先锋队辅导员、《中国少年报》特约记者,折正千曾被上级点名赴北京开会。他抓住这个机会,如饥似渴地学习“取经”。

回到延安后,他积极奔走,争取各方支持,亲自在枣园、杨家岭革命旧址筹办了两期“少年儿童夏令营”。那一个个充满活力的夏日,孩子们在革命旧址中聆听折正千讲述的红色故事,感受着延安精神的洗礼。他撰写的《延安人讲的故事》《延安拾零》等文稿,更是成为乡土教材,让更多的孩子了解到家乡的历史和革命先辈的事迹,为延安的少年儿童种下了一颗颗红色的种子。

文史资料守护者

成为延安“活地图”

调入宝塔区政协后,折正千一人担负起了筹建文史资料的工作。为了征集到第一手资料,他不顾辛劳,恶补文史常识。那些年,他常常自带干粮,怀揣“安全盒”,跋山涉水,亲访亲察。无论是陡峭的山路,还是偏远的村庄,都留下了他的足迹。

折正千就像一位不知疲倦的探险家,挖掘抢救出一大批极具价值的文史资料。这些资料多被市、区档案馆保管收藏,成了延安历史的珍贵记忆。他也因此赢得了“延安活地图”的美誉。

此外,折正千还秉烛熬夜,著有《延安史话》《延安今昔》《宝塔史话》《延安人物》等史书,绘制了《延安府城》《乾坤延安》等一系列图册和《宝塔剪影》。他与他人合作,主撰了多部志书,还与中央电视台等新闻媒体合作制作了《美军观察组在延安》等影片,在国内外产生了广泛影响。

延安精神传播者

初心如磐育后人

折正千是延安精神研究会初创时的首批会员,著有《延安精神抚终身》等文稿。担任区关工委延安精神报告团团长以来,他坚持深入学校、机关开展宣讲实践活动。每逢重大节日,他还会参加基层党旗传递第一棒交接仪式,用自己的亲身经历和真挚情感,勉励参加者奋发有为,把延安红色基因代代相传。

在宣讲过程中,折正千总是根据不同的对象,采用灵活多样的方式。面对小学生,他把深奥的延安精神浓缩为“红旗飘飘、艰苦朴素、争做好人”,让孩子们听得懂、学得会;而对大中学生或机关干部,则从理论层面进行深入的理解与探讨。他的宣讲,如同一股清泉,滋润着每一个人的心灵,让延安精神在新时代焕发出新的活力。

淡泊名利奉献者

老骥伏枥志千里

折正千一生淡泊名利,严于律己。他参加工作以来,从未享受过福利住房,也没有评定过任何“职称”,但他从未计较过这些。他常说:“做人要真诚,做事要认真。”他深知传承良好家风家教的重要性,通过言传身教,让子女儿孙个个自立上进,成为对国家的有用之才。

折正千出版了不少书籍,却从未在封面上刊印署名,只是在书后的“跋”或“编后语”中道清编写过程。他倾注心血收藏的资料,都无私免费向社会提供,还先后向市、区档案馆无偿捐赠图书资料近2000册(份)。生活并不宽裕的他,还尽力帮助生活困难的老红军家属,资助其孙辈上学。

离休后的折正千,依然闲不下来。他自喻“老骥深知桑榆晚,无须扬鞭自奋蹄”,继续为区政协编写出版了一系列纪实资料,协助区有关部门勘误和主撰志书。近期,他还跟踪采辑“延安高速铁路建设”进展成果,正在撰写《延安高铁集锦》。此外,他积极参加各种社会活动,向城建等部门建言献策,受到重视与采纳。

折正千,这位90多岁的老人,用自己的一生诠释了“爱国爱家、坚守初心、淡泊名利、无私奉献”的品质和情操。他是延安精神的践行者,是文史资料的守护者,更是一位令人尊敬的老党员。他的故事,就像一首悠扬的老歌,在延安的大地上久久传唱,激励着一代又一代的延安人不断前行。