发布日期:2025年09月14日

黄河之滨的青春战歌

● 凯丰

● 凯丰  ● 吕骥

● 吕骥  ● 抗大纪念馆

● 抗大纪念馆  ● 《抗日军政大学校歌》

● 《抗日军政大学校歌》  ● 抗大纪念馆展陈

● 抗大纪念馆展陈  ● 抗大教室场景复原

● 抗大教室场景复原 记者 刘彦 李星棋

“黄河之滨,集合着一群,中华民族优秀的子孙。人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承… … ”

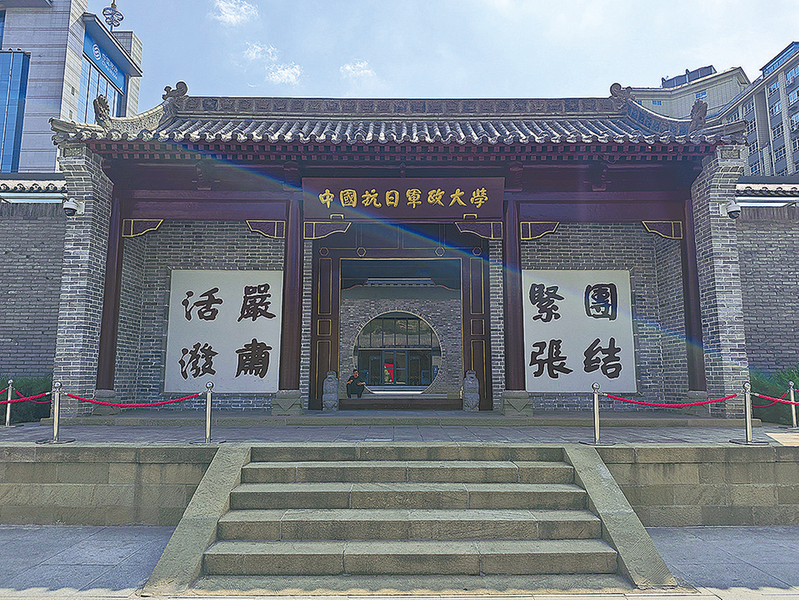

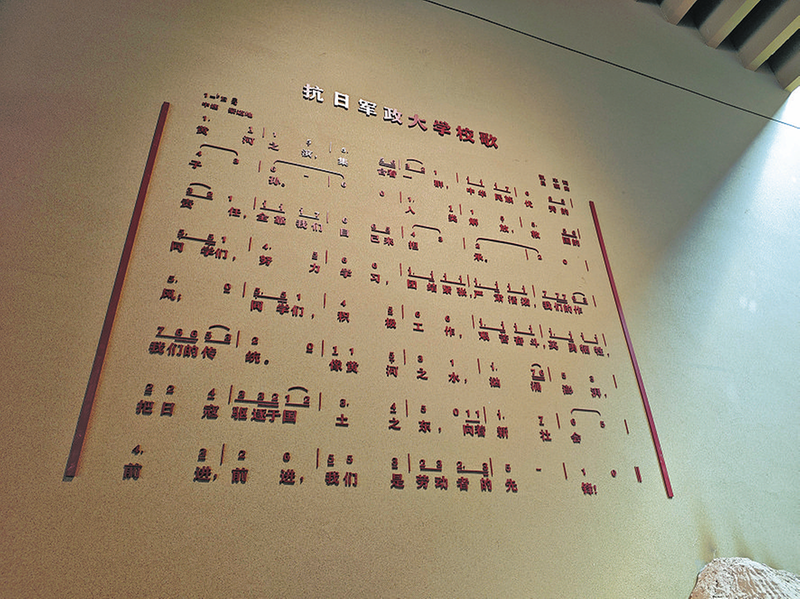

在中国人民抗日军政大学纪念馆(以下简称“抗大纪念馆”)序厅左侧,《抗日军政大学校歌》展示墙前,时常有参观者驻足凝视,他们总会不自觉地挺直肩头,铿锵唱响这首承载着烽火记忆的歌曲。

那歌声,时而如浪涛激昂,时而似磐石坚定,回荡在当年抗战热潮涌动的“窑洞大学”,今日听来,依旧震撼人心。

一串串音符裹挟着强烈的情感喷涌而出

9月3日,中国人民抗日战争胜利纪念日。

清晨5时许,北京长安街,九三阅兵正在做最后的准备工作。永定门附近,82岁的吕英亮早早就起床了。今天,她的所有关注点都是九三阅兵。

“轰隆隆”,就在此时,轰鸣声在头顶响起。吕英亮迅速找到手机,三步并作两步来到阳台,循声拍下参与记录阅兵仪式的小型直升机的画面,并配上《抗日军政大学校歌》制成短视频发到朋友圈,以纪念这个特殊的日子。

吕英亮是出生在抗战时期的“延安娃”,所以每年的这一天,她都会想起父亲吕骥,想到他创作的那些抗战歌曲,特别是《抗日军政大学校歌》。

时间回到1937年秋。28岁的吕骥,从山西辗转过黄河、到延安,成为第一个到达延安的专业音乐工作者。“那里对于父亲来说,是一个光明的家,一个中国最有希望的家。”吕英亮说。

同年10月29日,《新中华报》特意刊登了吕骥到达延安的消息:“此间文化界均表示异常的欢迎”。

彼时,中国人民抗日军政大学已随党中央迁至延安城区,成为锻造军政干部的革命熔炉。为激励抗大学员肩负救国使命,毛泽东指示时任中宣部负责人的凯丰为抗大谱写一首新校歌,取代原来的《红大校歌》。

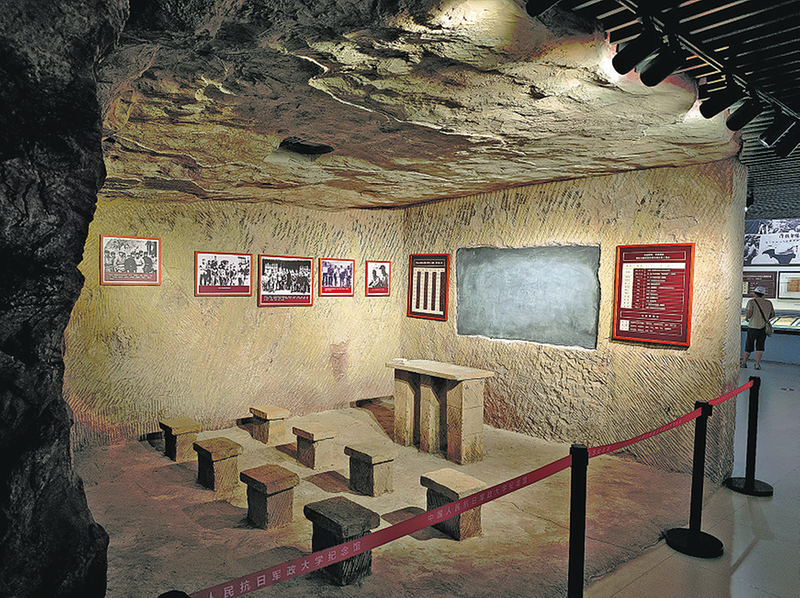

“当时,在毛泽东同志为抗大制定的‘坚定正确的政治方向、艰苦奋斗的工作作风、灵活机动的战略战术’的教育方针和‘团结、紧张、严肃、活泼’校训的熏陶下,抗大学员以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,白天苦练杀敌技能,晚上埋头苦读,把‘救国’二字刻进每一个日夜……”听着抗大纪念馆讲解员雷明娟的讲述,透过泛黄的历史照片,仿佛能感悟到凯丰受领任务时的庄重与激动。

眼前,是一张张斗志昂扬、充满朝气的青春面庞;耳畔,似乎传来阵阵汹涌激越的黄河涛声。凯丰百感交集、灵感迸发,很快完成歌词创作。毛泽东审阅歌词时称赞“写得不错,完全符合抗大的办学方针”。

随后,凯丰把歌词交给刚到延安、在抗大从事音乐工作的吕骥。

“词写得很精美,内容很精深,立足点很高,看得很远,且有鲜明的形象;文字很精练,形式也很完整,符合谱曲的要求。”吕骥拿到歌词后非常高兴,反复吟诵,心如潮涌,一串串音符裹挟着强烈的情感喷涌而出。

“父亲只用了两天就完成创作,凯丰没有提任何修改意见,立即让父亲把歌谱交给抗大教育长罗瑞卿。”吕英亮说,“父亲唱了一遍后,罗瑞卿接过原稿,什么都没说。不料,两天后就听见同学们在传唱。”

抗大校歌成为凝聚全民族力量的号召令

圣地延安,天空格外澄澈。顺着延河,肖洋又一次来到抗大纪念馆。

作为抗大学员刘捷的女儿,每一次来到这里,她都忍不住眼眶发热:“当年,母亲只有14岁,他们兄妹四人从广州出发,历经千辛万苦长途跋涉来到延安。”

在抗大的日子,刘捷不仅学到了知识与本领,更把校歌当成了精神旗帜,后来她和战友们就是唱着这首歌奔赴抗日前线的。肖洋记得清楚:“母亲生前总爱哼唱抗大校歌,回忆延安岁月和抗战经历,那是她一辈子忘不了的青春岁月。”

“抗大抗大,越抗越大。”抗战进入战略相持阶段后,这所“窑洞大学”先后成立了14所分校,这首校歌也随着抗大学员走上前线,最终成为全民族抗日救亡运动中极具代表性的歌曲之一。

抗大教育长罗瑞卿曾说:“我听过不少校歌,但我最喜欢的还是这首歌。”

曾任中国音乐家协会主席的傅庚辰说:抗大校歌“有着强大的震撼力和感召力”,“雄壮豪迈的歌声中透出一种神圣的使命感,一种崇高,一种责任”。

一首校歌,为何能得到如此高的赞誉?中共延安市委党校教授王锦霞认为:这首歌曲曲调庄严、沉稳、雄壮、有力,具有勇往直前、所向披靡的气概,抒发了中华儿女肩负救国重任、献身远大理想的革命豪情。

“谱曲过程中,父亲考虑到抗大学员的实际情况,要让他们易唱易学,易于接受,同时又要表现出他们的精神气质。”吕英亮说,歌词中有“黄河之滨”的语句,父亲便以黄河的形象完成音乐构思,所以抗大校歌从一开始就以昂扬奋发的感情动人心弦。

《抗日军政大学校歌》不仅是抗大学员的精神写照,更成为凝聚全民族力量的号召令。“这首歌曲,虽然是作为校歌而创作的,但由于它的思想内容所具有的普遍性和时代性,音乐形象的鲜明性,因而不仅为抗大以及后来建立的各分校的师生们所热爱,同时也受到人民群众的欢迎,而广泛传唱。”《人民音乐家吕骥传》的作者伍雍谊评价道。

音乐创作应该歌颂人民的斗争和胜利

“ 同学们,努力学习,团结紧张,严肃活泼,我们的作风;同学们,积极工作,艰苦奋斗,英勇牺牲,我们的传统… … ”

9月6日,来自河北邢台的张峰夫妇走进抗大纪念馆,目光才落到抗大校歌上时,两人就不约而同地唱了起来。

“这首歌我们河北人太熟悉了,小时候学校组织歌咏比赛,几乎都会唱,歌词和旋律早就刻在脑海里了。”张峰说,即便过去几十年,只要旋律响起,依旧能瞬间唤起记忆。

一首创作于80多年前的校歌,何以在中华大地上传唱至今?

“因为它从来不是一首只属于过去的歌,而是在艰苦卓绝的抗战岁月里,无数青年用生命写下的青春宣言。所以,它能被一代代人传唱,经久不衰。”王锦霞说。

抗战胜利后,抗大培养的大批军政干部被分配到新的岗位,成了建设新中国的中坚力量,抗大校歌也随之在新时代焕发生机。1983年,总参谋部正式颁发了《关于〈抗大校歌〉替代全军院校校歌的通知》。后来,由抗大发展而来的国防大学在首届党代会上,正式把抗大的校训、校风与校歌作为国防大学的校训、校风与校歌进行传承。

如今,每逢重大活动,国防大学的校园里总会响起《抗日军政大学校歌》的旋律,学员们昂首挺胸、高声合唱,歌声里满是新时代军人的担当与豪情,鼓舞着一代又一代军校师生奋发进取。

“音乐创作应该歌颂人民的斗争和胜利,歌唱人民的欢乐和苦难,歌唱人民的希望和未来。”“音乐为人民”是吕骥一生的追求。吕英亮说,父亲就像个“热水瓶”,表面看起来不张扬,可内心的激情,全部通过创作歌曲迸发了出来。

“像黄河之水,汹涌澎湃,把日寇驱逐于国土之东,向着新社会前进,前进,我们是劳动者的先锋!”

9月3日晚上,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会上,《抗日军政大学校歌》再次响起,吕英亮思绪万千:那旋律里,有父亲的心血,有一代人的信仰,更有整个民族的记忆。