发布日期:2025年09月18日

杨光达的绿色能源“长征路”

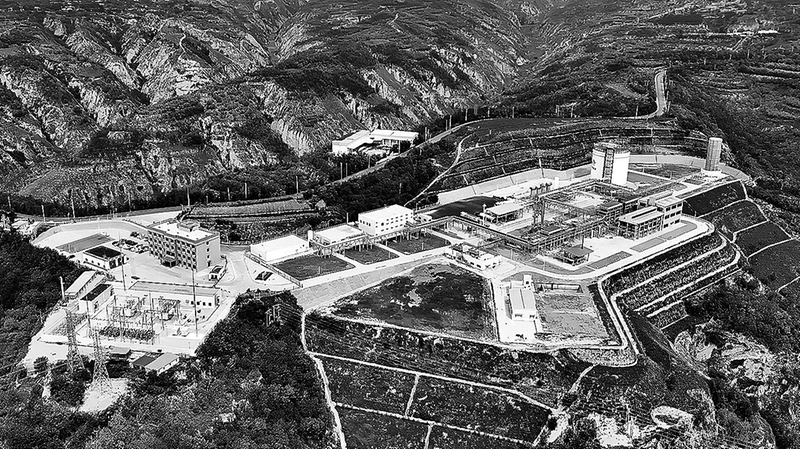

● 宜川县天韵清洁能源生产基地

● 宜川县天韵清洁能源生产基地 入秋的陕北,天高云淡,黄土高原辽阔而宁静。站在厂区高处,杨光达凝望着这片已奋斗六年的土地——管道纵横、储罐耸立、现代化厂房错落有致,与苍茫黄土交融成一幅坚韧而明亮的工业图景。

“看见设备平稳运行,工人们安居乐业,就觉得一切付出都值得。”杨光达的语气里透着深情,“我要继续在这里耕耘,让绿色能源在革命老区绽放出更绚丽的光彩。”

从黄浦江到黄河畔,“能源老兵”的二次创业

2019年6月,杨光达受上海中集天照清洁能源有限公司党委委派,从上海来到宜川。这位在低温工程领域深耕多年的“能源老兵”,面临的却是当地天然气开发利用尚未规模化、效率低下、能耗偏高的现实窘境。

“当时宜川的天然气开发仍以零散气回收为主,潜力远未释放。”杨光达回忆道,“但当我踏上黄土地,感受到的不仅是挑战,更是一份沉甸甸的使命。”

创业维艰。道路修筑、电力保障、当地对清洁能源认知有限……难题接踵而至。那段时间,杨光达一边紧盯工程进度,一边频繁走访政府、深入村庄,耐心沟通、反复协调。

“起步时只有2口井,日产天然气3万方,年产值仅600多万元。”杨光达清楚,要实现真正的发展,必须扩大规模。2020年起,他多次与相关部门、中石油钻井团队沟通,依据当地气源测试数据,最终推动“宜川县天然气综合利用开发项目”落地。

努力没有白费。2021年初,这一计划投资3.5亿元的项目正式动工,并被纳入市、县两级重点项目。至此,杨光达在黄土高原上,开启了人生的第二次“创业”。

绿色与安全并重,企业发展的责任担当

“生命至上 安全生产”——这八个大字不仅镌刻在天韵清洁能源公司入口处,更深深烙印在杨光达的心里,是他始终坚守的信条。

“每一项建设都严格执行国家节能减排标准。”杨光达说,“我们开发的不仅是能源,更是一种可持续的发展模式。”

在废弃物处理方面,公司从不吝于投入:危险化学废弃物由专车运至500公里外的榆林市专业处理;废水则送往宜川县污水处理厂,每吨处理费用超过3000元。

在环保与成本之间,杨光达从不犹豫。“经济效益决不能以牺牲环境为代价。”他语气坚决,“这片土地浸染着革命先烈的鲜血,我们没有任何打折的借口。”

安全,更是他毫不妥协的底线。他建立了一整套严格的管理体系:每周开展生产岗位培训,并将结果纳入考核;安全部每日巡查现场;每季度组织一次安全应急演练。

2025年7月9日的综合演练令人记忆犹新。模拟场景包括丙烷泄漏、雷击与触电事故,全体人员响应迅速、处置得当。从发现泄漏到完成控制,仅用30分钟;从事故发生到救出伤员、扑灭火情,只花了20分钟。

“演练检验了预案的可行性与有效性,提升了团队的应急能力。”杨光达说,“安全管理只有起点,没有终点。”在他的带领下,公司自2022年10月投产以来,已持续安全运行超1000天。

扎根黄土地,企业发展与老区振兴同频共振

时光荏苒,杨光达早已把宜川当作第二故乡。他常说:“企业发展离不开社会支持,回报社会是我们应尽的责任。”

截至2025年7月底,宜川县天韵清洁能源有限公司已累计为地方纳税7200万元,为地方财政带来坚实支撑。公司还直接提供就业岗位72个,间接带动物流、服务等行业创造逾200个就业机会。

34岁的张伟来自厂区附近的秋林镇龙湾村,如今担任外操作工。“以前只能外出打工,现在月薪4200元,还能照顾老人和孩子。”公司里像他这样实现“家门口就业”的员工已有50多人。

在装车区,运输司机王磊正等待装货。“现在每天往周边县市送LNG,气源稳定,我们收入也提高了。”王磊笑着说道。

杨光达还积极推动企业投身公益。2024年,公司先后捐款12万元,用于资助当地困难大学生和爱心募捐。这些行动也让“天韵”在群众中赢得了信任与赞誉。“企业的价值不止于盈利,更在于履行社会责任。”杨光达表示。2025年5月,公司被宜川县人民政府、民政局及慈善协会联合授予“爱心企业”称号。

如今,宜川县天韵清洁能源有限公司已成为当地清洁能源产业的一张亮眼名片。截止2025年7月底,公司已累计生产LNG产品30.92万吨,实现产值13.47亿元。在“双碳”目标引领下,这座黄土高原上的清洁能源基地,正不断释放出深远而持久的价值。

杨光达满怀信心展望,“接下来,我们将聚焦安全环保、零碳园区建设和节能降耗,为老区振兴注入更强劲的绿色动能”。