发布日期:2025年09月18日

唱出陕北好江南

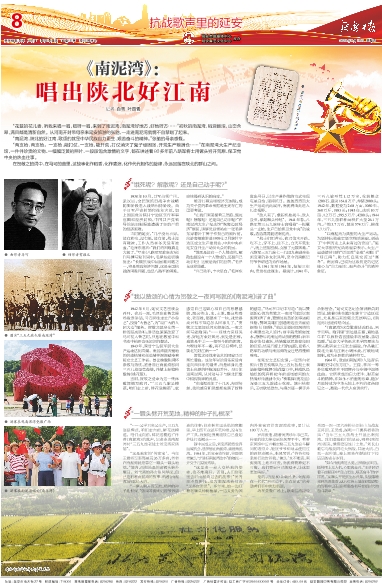

图为《南泥湾》手稿复印本

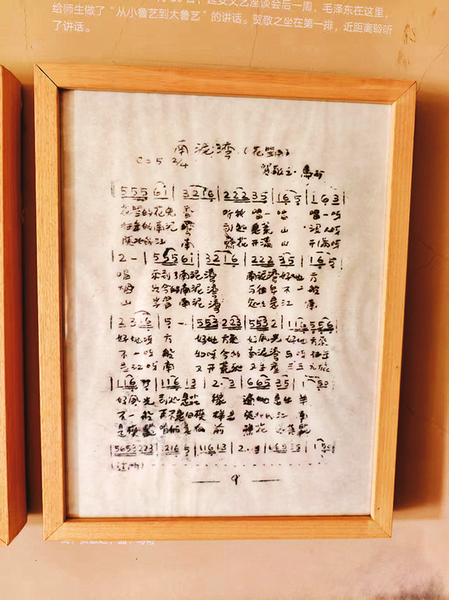

图为《南泥湾》手稿复印本  ● 曲作者马可

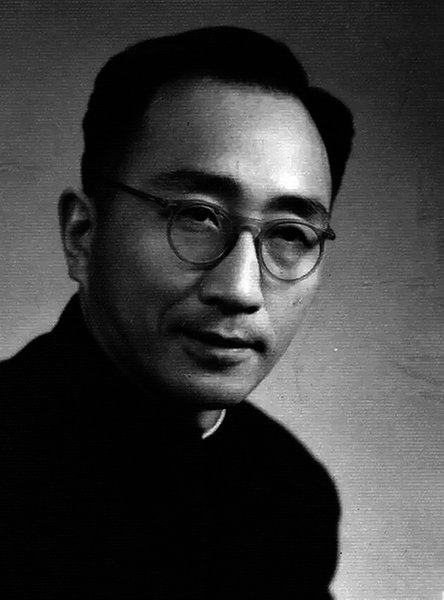

● 曲作者马可  ● 词作者贺敬之

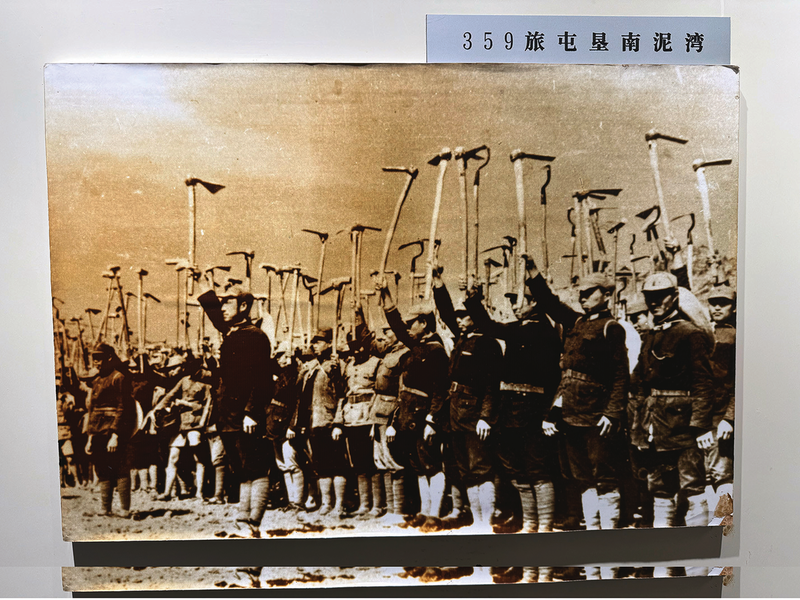

● 词作者贺敬之  ● 图为“三五九旅屯垦南泥湾”

● 图为“三五九旅屯垦南泥湾”  ● 游客参观南泥湾党徽广场

● 游客参观南泥湾党徽广场  ● 游客在南泥湾唱响《南泥湾》

● 游客在南泥湾唱响《南泥湾》

记者 白雪 叶四青

“花篮的花儿香,听我来唱一唱,唱呀一唱,来到了南泥湾,南泥湾好地方,好地呀方……”初秋的南泥湾,稻浪翻滚,山峦含翠,满目都是清新自然。从河南开封带母亲来延安旅游的张驰,一走进南泥湾就情不自禁唱了起来。

“南泥湾,陕北的好江南,歌颂的就是中华民族自力更生、艰苦奋斗的精神。”张驰的母亲感慨。

“两支枪,两支枪。一支枪,能打仗,一支枪,能开荒,打仗消灭了鬼子顽固派,开荒生产粮满仓……”在南泥湾大生产纪念馆,一件件珍贵的文物、一幅幅泛黄的照片、一段段饱含激情的文字,都在讲述着80多年前八路军将士用镢头劈开荒原、保卫党中央的热血往事。

在贺敬之的词中、在马可的曲里,这故事化作稻香,化作麦浪,化作代代相传的旋律,永远回荡在陕北的群山之间。

“饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?”

1938年10月,日军占领广州、武汉后,全民族抗日战争由战略防御阶段进入战略相持阶段。由于日军严密封锁和连年灾荒,加上国民党对陕甘宁边区实行军事包围和经济封锁,中国共产党领导的抗日根据地遭遇了空前严重的经济困难。

当时的延安,“几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。”毛泽东坦言:“我们的困难真是大极了。”早在《八路军军政杂志》创刊号撰写发刊词中,毛泽东就明确提出:“长期抗战中最困难问题之一,将是财政经济问题,这是全国抗战的困难问题,也是八路军的困难,应该提到认识的高度。”

能否打赢这场经济突围战,成为关乎党的革命根据地生死存亡的重要考验。

“在我们面前摆着三条路,饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?”在南泥湾大生产纪念馆“恢复边区经济”展区,讲解员赵雪站在一张毛泽东穿着补丁裤子作报告的照片前,向游客细致讲述1939年2月陕甘宁边区成立生产委员会、中共中央在延安召开生产动员大会的情景。

“饿死是没有一个人赞成的,解散也是没有一个人赞成的,还是自己动手吧!这就是我们的回答。”毛泽东这样说道。

“自己动手,丰衣足食。”毛泽东发出号召,以生产兼作战的方式实现屯垦自给、坚持抗日。轰轰烈烈的大生产运动就此展开,南泥湾由此进入历史视野。

“敌人来了,拿起机枪战斗,敌人没来,拿起镢头种地”。1941年春,八路军第三五九旅将士高唱着“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的战歌,浩浩荡荡挺进南泥湾。

“战士们用斧头、砍刀伐木开路。吃不上、穿不上、住不上,白天开荒生产,晚上挖掘窑洞,克服了无数困难。”八路军三五九旅七一九团九连副连长刘宝斋的孙女张风琴,至今仍清晰记得爷爷讲述的劳作场景。

从1941年至1944年,短短三年内,奇迹在此诞生。据统计,1941年,三五九旅开荒1.12万亩、收获粮食1200石、蔬菜164.8万斤、养猪2000头;1942年,数据变为2.68万亩、3050石、360万斤、1983头;1943年,达到10万亩、1.2万石、595.5万斤、4200头;1944年,三五九旅耕种面积扩大至26.1万亩,产粮3.7万石、蔬菜574万斤、棉花1.7万斤。

“以南泥湾为典型的大生产运动,为坚持抗战奠定坚实物质基础,创造了‘中国历史上从未有过的奇迹’。”延安大学副研究员陈福荣表示,大生产运动使昔日的“烂泥湾”变成“米粮川”“ 好江南”,助力红色延安渡过“寒冬”。南泥湾,已成为这段历史的记忆核心与“自力更生、艰苦奋斗”的精神象征。

“我以赞颂的心情为贺敬之一夜间写就的《南泥湾》谱了曲”

1942年5月,延安文艺座谈会召开。会后一周,毛泽东在鲁艺操场发表讲话,号召师生走出“小鲁艺”,投身“大鲁艺”,为“最广大的人民大众”服务。贺敬之就坐在第一排近距离聆听;讲话也深深改变了马可初入鲁艺时,只想在教室中和书本中钻研音乐知识的想法。

1943年,陕甘宁边区军民大生产运动达到高潮。南泥湾翻天覆地的劳动热情和创造精神深深感染着延安文艺工作者。鲁艺秧歌队满怀崇敬与热忱,准备前往南泥湾慰问三五九旅垦荒英雄,并献上新编秧歌舞《挑花篮》。

当时,贺敬之受命为这一集体歌舞撰写歌词。“‘三五九旅是模范,咱们走上前,鲜花送模范’,就感觉自己这颗心和自己的思想感情,跟这些山、水、土地,跟这些群众、老百姓,都混在了一块,就觉得高兴得不知道怎么回事儿了。”贺敬之文思如延河水般奔涌,一夜之间写就歌词:“……好地方来好风光,好地方来好风光,到处是庄稼,遍地是牛羊……如呀今的南泥湾,与呀往年不一般,再不是旧模样,是陕北的好江南…… ”

贺敬之还找来鲁艺的同窗马可帮忙谱曲。这位年轻的音乐家没有走向西洋乐的谱架,而是转身扎进黄土高原的怀抱汲取养分。马可住进南泥湾,从劳动号子与陕北民歌中捕捉旋律的灵感。

“在南泥湾住了十几天,每时每刻,我的感官和思想都充满了新鲜的感觉。”马可在日记中写道:“我以赞颂的心情为贺敬之一夜间写就的《南泥湾》谱了曲,赞颂这些英雄的事迹和性格,赞颂英雄们创造的这些秀丽清新的山川田野。”他以洋溢民间风情的小调谱出动人旋律:前半段柔婉如流水,静静诉说南泥湾从前的模样;后半段欢快似雀跃,热情歌颂荒地变良田的巨变;结尾五度上行的甩腔,更将八路军的功绩与南泥湾的变迁唱得铿锵嘹亮。

在延安文艺纪念馆,一张黑白老照片《鲁艺秧歌队为三五九旅战士表演新编秧歌舞〈挑花篮〉》中,秧歌队员灿烂的笑容将82年前那场慰问的火热情形传递到今天:“秧歌舞《挑花篮》深受三五九旅战士欢迎。演出结束后,王震欣然登台,与演员逐一握手并合影留念。”延安文艺纪念馆讲解员刘博说,随着《挑花篮》在陕甘宁边区巡演,尤其是后来经郭兰英演唱后,《南泥湾》迅速传唱全国。

“《南泥湾》这首歌曲贴近群众、易学易唱。歌词里‘到处是庄稼,遍地是牛羊’以质朴语言描绘丰收景象,亲切温暖。”延安大学鲁迅艺术学院理论与器乐教研室主任张志超说,作品融汇陕北元素与江南小调体裁,打破地域限制,成为全国性的精神符号。

1964年,歌曲《南泥湾》入选音乐舞蹈史诗《东方红》。王昆、李谷一等多位歌唱家在不同舞台与专辑中演绎此曲。它所承载的自力更生、艰苦奋斗的精神,亦如永不消逝的乐章,随岁月流转成为中华大地上不朽的红色印记之一,激励一代代人奋勇前行。

“一镢头劈开荒芜地,精神的种子扎根深”

“ ……又学习来又生产,三五九旅是模范,咱们走向前,鲜花送模范。咱们走向前,鲜花送模范!”伴着《南泥湾》的歌声,记者走进南泥湾村“三五九旅老战士刘宝斋家风馆”。

“这是我家的‘传家宝’。当年王震将军率部垦荒26万多亩,爷爷在南泥湾就是靠它一镢头一镢头地挖。”馆内,两把沧桑的老镢头格外醒目。刘宝斋的孙女张风琴说,自己是听着南泥湾的故事、唱着《南泥湾》的歌长大的。

“一镢头劈开荒芜地,精神的种子扎根深。”张风琴清晰记得爷爷讲述的往事:住在树林里头搭的窝棚里,早上四五点就开荒种地,没有生产工具,就到处搜集废铁自己盘起炉灶打造镢头……

新中国成立后,刘宝斋毅然放弃返城机会,选择留在南泥湾、建设南泥湾。1984年,刘宝斋临终前,将那把老镢头与“讲好南泥湾故事”的嘱托一并交予儿媳侯秀珍。

“ 这是老一辈人交给我的使命,我不能离开。否则,人们到哪里去听南泥湾过去的故事?”侯秀珍不负所托,成为南泥湾精神的“义务宣讲员”。多年来,她一边扛着老镢头种树植绿,一边义务为国内外来客宣讲南泥湾故事,累计达100万人次。

岁月流逝,随着侯秀珍年事已高,传承的接力棒交到张风琴手中。看着家风馆中近百幅定格三五九旅奋斗瞬间的老照片,轻抚爷爷和母亲使用过的两把老镢头,张风琴说:“爷爷和母亲用行动告诉我,‘镢头’永不能丢,南泥湾的土地不可荒,南泥湾精神更不可废。我们要靠自己的双手,让这里更加美好。”

是的,历经80余载沧桑,南泥湾在一代代“自己动手,丰衣足食”的劳动者们手中焕发新颜。

站在党徽广场上,原南泥湾建设兵团一四一团六连排长刘长山与战友王济民、王果成,深吸一口裹挟稻香的风:“当年三五九旅战士开垦出南泥湾。我们追随他们的足迹,唱着《南泥湾》而来,继续建设这片土地。”刘长山难忘与战友同吃大锅饭、共睡大炕,白天一起种地,晚上围坐在煤油灯下拉话话的青春岁月。

“如今南泥湾这么美,公路修到田边,插秧用上无人机,心里真高兴。”王济民望着千亩稻田中“自力更生、艰苦奋斗”的字样说,“从镢头开荒到生态兴邦,从战歌嘹亮到鸟语花香,这片红色土地在《南泥湾》的传唱中,正以崭新姿态书写着新时代的奋斗篇章。”