发布日期:2025年10月19日

到吴起镇

杜梨树下毛泽东指挥“切尾巴”战役

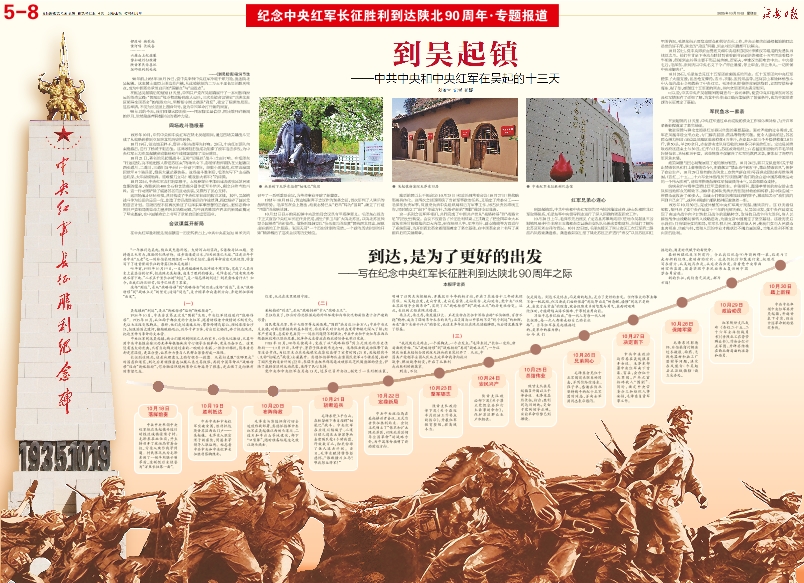

杜梨树下毛泽东指挥“切尾巴”战役  吴起镇新窑院毛泽东旧居

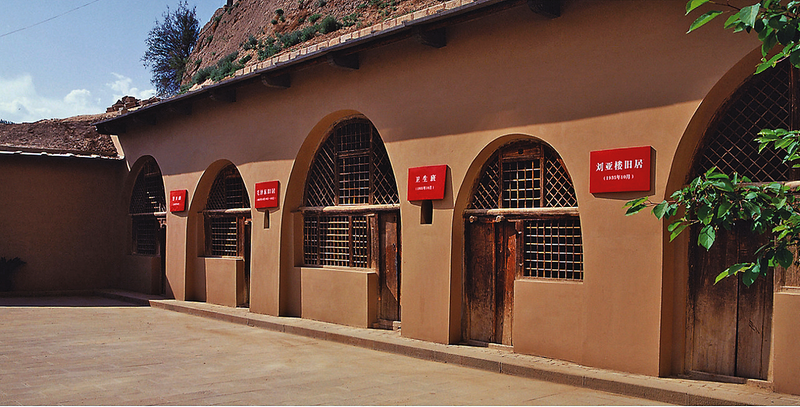

吴起镇新窑院毛泽东旧居  中央红军长征胜利纪念馆

中央红军长征胜利纪念馆

刘治宜 记者 延媛

锣鼓响 秧歌起

黄河唱 长城喜

…………

六盘山上红旗展

势如破竹扫敌骑

陕甘军民传喜讯

征师胜利到吴起

——《到吴起镇》歌词节选

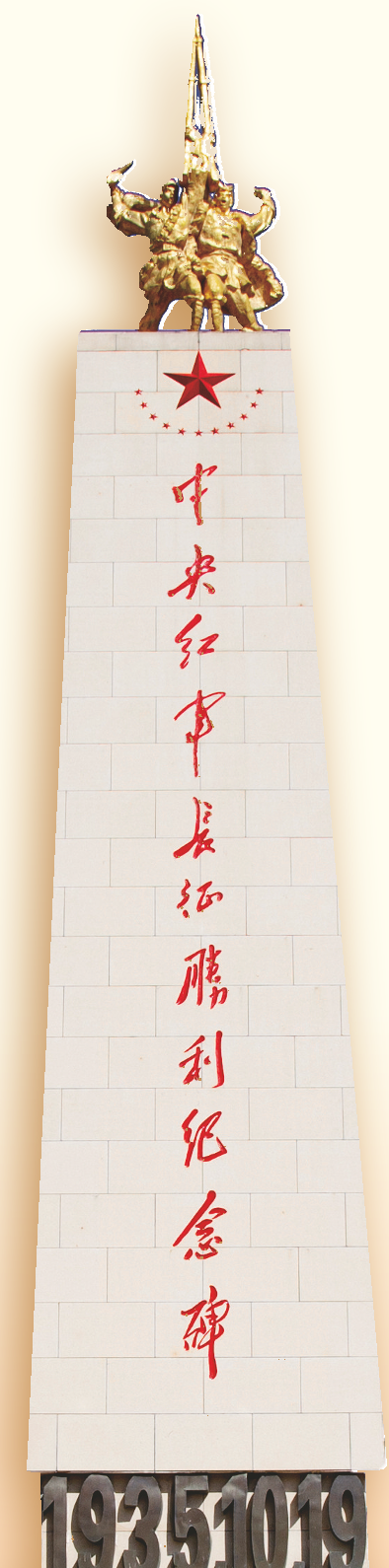

90年前,1935年10月19日,党中央率领中央红军冲破千难万险,抵达陕北吴起镇。这座黄土高原上的边关古镇,从此被铭刻为二万五千里长征的胜利终点,成为中国革命承前启后的“落脚点”与“出发点”。在抵达吴起镇后的短短13天里,中国共产党在吴起镇展开了一系列影响深远的革命实践:“切尾巴”战斗彻底粉碎敌人追兵,三次关键会议锚定“以陕北苏区领导全国革命”的战略方向,果断指令制止错误“肃反”,稳定了根据地局面。这些举措,不仅为长征画上圆满句号,更为中国革命打开新的局面。

90年后的今天,我们回望这段历史——用双脚丈量信仰、用决策开辟新局的岁月,依然激荡着跨越时空的精神力量。

四场战斗稳根基

1935年10月,中共中央和中央红军在陕北吴起期间,通过四场关键战斗完成了从战略转移到立足陕北的历史性转折。

10月19日,铁边城王畔子、窨峁子阻击战率先打响。20日,中央红军派队向来路游击,进行了杨城子阻击战。这两场阻击战成功阻滞了敌军追击步伐,为中央红军主力在吴起镇完成集结和作战部署赢得了宝贵时间。

10月21日,著名的吴起镇战斗(又称“切尾巴”战斗)全面打响。在毛泽东“打退追敌,决不能把敌人带进苏区来”的动员令下,彭德怀指挥部队在吴起镇以西头道川、二道川、三道川及平台山一带设下埋伏。经数小时激战,红军击溃国民党军4个骑兵团,缴获大量武器装备。这场战斗胜利后,毛泽东写下“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”的诗篇。

10月22日,中央红军攻打豹梁寨子。左权参谋长率部迅速攻破张廷芝民团盘踞的堡垒,将缴获的400余石粮食除部分留作红军补给外,剩余分给当地百姓。这一行动既铲除了威胁苏区的反动武装,又赢得了民心支持。

这四场战斗环环相扣,共同构成了中央红军长征的收官之战。其中,吴起镇战斗作为长征的最后一仗,创造了步兵战胜骑兵的作战范例,彻底粉碎了国民党的追击计划。这段历程不仅再次验证了毛泽东军事思想的正确性,更标志着中国共产党领导的革命力量在陕北站稳定跟,为开启苏维埃在西北的新局面奠定了坚实基础,在中国革命史上书写了承前启后的重要篇章。

会议谋篇开新局

在中央红军胜利抵达吴起镇这一历史转折点上,中共中央在短短10多天内召开了一系列重要会议,为革命事业开辟了新篇章。

1935年10月18日,铁边城张湾子会议作为预备会议,首次研判了入陕后的战略形势。毛泽东在会上指出,敌我态势已从“追击”转为“围剿”,确立了打破“围剿”的战略基调。

10月22日召开的吴起镇中央政治局会议具有里程碑意义。毛泽东在报告中正式宣告中央红军长征任务完成,提出“保卫与扩大陕北苏区,以陕北苏区领导全国革命”的新使命。他特别强调要以“快乐高兴的态度”团结西北同志,展现出崭新的工作思路。张闻天用“一个历史时期的完结,一个新的历史时期的开始”精辟概括了这次会议的历史地位。

随后的团以上干部会议(10月25日)和政治局常委会议(10月27日)将战略部署具体化。这两次会议既明确了当前军事政治任务,又确定了常委分工——毛泽东负责军事,周恩来负责中央组织局和后方军事工作,博古负责苏维埃工作,同时确立了“南下”作战方针,为粉碎新的“围剿”做好全面准备。

这一系列会议环环相扣,共同完成了中国共产党从“战略转移”到“战略立足”的历史性转变。会议不仅宣告了长征胜利结束,正式确立了把全国革命大本营放在陕甘根据地的重大决策,更在组织人事、军事方针、群众路线等方面进行了系统部署,为开创西北革命新局面奠定了坚实基础,在中国革命史上书写了承前启后的关键篇章。

红军兄弟心连心

到吴起镇后,中共中央和中央红军很快同当地苏维埃政府、游击队和陕北红军取得联系,毛泽东等中央领导同志进行了深入细致的调查研究工作。

10月20日上午,毛泽东先后接见了定边县苏维埃政府(驻地今吴起县五谷城镇凤凰寺村)主席王玉海和赤安县游击支队队长兼政委张明科,向他们了解陕北苏区和刘志丹的情况。10月22日晨,毛泽东接见了陕甘边区工农红军第二路游击队政委龚逢春。龚逢春如实汇报了陕北苏区正在进行“肃反”以及苏区和红军的情况,毛泽东指示要发动群众和做好赤化工作,并表示相信创造根据地的同志是党的好干部,陕北的“肃反”问题、刘志丹的问题都可以解决。

10月22日,党中央即派由贾拓夫和中央组织部部长李维汉等组成的先遣队寻找刘志丹。他们在甘泉下寺湾与陕甘晋省委副书记郭洪涛和红十五军团政委程子华相遇,得知刘志丹等主要干部已被拘捕,贾拓夫、李维汉当即电告中央。中央接电后,毛泽东、张闻天以中央名义下令:“停止逮捕,停止审查,停止杀人,一切听候中央来解决!”。

10月26日,毛泽东会见红十五军团前来联系的同志。红十五军团向中央红军提供了大量支援,包括枪支弹药、边币、衣服、医药用品等,还将劳山和榆林桥战斗中入伍的战士全部拨给了中央红军。毛泽东和彭德怀收到款物后,立即写信给徐海东、程子华,感谢红十五军团的同志,并向全军团同志表示慰问。

可以说,中共中央在吴起期间的调查与一系列举措,使党中央和毛泽东对苏区及红军情况有了详细了解,为党中央作出正确决策提供了前提条件,也为中国革命新的长征奠定了基础。

军民鱼水一家亲

在吴起镇的13天里,中央红军通过卓有成效的群众工作和休整补给,为开启革命新征程奠定了坚实基础。

物资保障与群众支援是红军得以休整的重要基础。面对严峻的过冬需求,红军在凤凰寺设立采办处,专门解决被服、药品等物资问题。更令人感动的是,苏区群众倾力相助:定边县凤凰区送来粮食4万多斤,赤安县六区三个乡提供粮食2.8万斤、猪50头、羊270余只,赤安游击支队将没收的300多只羊送给红军。定边县苏维埃政府还送来土布30匹、红洋布3匹,苏区政府组织上百名毡匠用没收的羊毛羊绒赶制毡衣、毛袜和毛手套。这些物资不仅解决了红军的燃眉之急,更体现了深厚的军民鱼水情。

政策调整与民心凝聚展现了党的领导智慧。10月24日,陕甘支队发布《关于禁止焚毁农具和打土豪事的命令》,明确规定“禁止杀牛和驴子,禁止焚毁农具”,保护了农业生产。10月29日发布的《告陕北工农劳苦群众书》号召群众团结在苏维埃周围,《告红二十五、二十六军全体指战员书》则强调“我们的会合是中国苏维埃运动的一个伟大胜利”,这些举措既鼓舞红军指战员的士气,又赢得群众支持。

伤病救治与精神重塑让红军重获新生。在张明科、戴通孝带领的赤安游击支队和当地群众的帮助下,200多名掉队伤病员得到及时救治和转移,其中铁边城一带群众就收治了60多人。当战士们看到苏维埃政府的牌子,激动地表示“我们真的回到自己家了”,这种归属感让部队精神面貌焕然一新。

1935年10月30日,完成休整的中央红军离开吴起,继续前行。这13天看似短暂,却开启了党中央在延安十三年的光辉历程。从吴起出发,党中央在延安实现了由国内战争向全民族抗日战争的战略转变,取得抗日战争伟大胜利,将人民解放战争由战略防御转入战略进攻,为建立新中国奠定了坚实基础。这段历史启示我们:只有坚持党的领导,牢牢扎根人民、紧紧依靠人民,使我们党与人民群众血肉相连、休戚与共,党和人民的事业才能获得不竭力量源泉,才能从胜利不断走向新的胜利。

到达,是为了更好的出发

——写在纪念中央红军长征胜利到达陕北90周年之际

本报评论员

90年前,1935年10月19日,一支衣衫褴褛的队伍冲破千难万险,完成了人类历史上最悲壮的行军,抵达陕北吴起镇,迎来了胜利的曙光。毛泽东说:“没有陕北那就不得下地。”二万五千里长征的“到达”,是一场怎样的到达?到底意味着什么?如今,当我们再次回首,似乎已经有了答案。

这场“到达”,是从“战略转移”到“战略转折”的迈进;这场“到达”,是从“战略转移”到“战略立足”的坚定;这场“到达”,是中国革命向着新方向、奔赴新征程的“出发”。

(一)

吴起镇的“到达”,是从“战略转移”迈向“战略转折”。

1934年10月,中央苏区第五次反“围剿”失败,中央红军被迫进行“战略转移”。1935年10月,从江西于都出发的中央红军,随着转移途中敌情的不断变化,先后七次改变落脚点。最终,他们走过逶迤五岭,攀登磅礴乌蒙山,蹚过滚滚金沙江,征服滔滔大渡河,翻越皑皑岷山,历尽千辛万苦,付出巨大牺牲,终于抵达陕北,把这里作为革命的大本营。

中央红军到达吴起镇,战士们像回到阔别已久的家乡,心情无比激动,尤其听到中共中央提出要以西北革命根据地为中心领导全国革命,更是兴奋不已。这里没有盛大的庆典,只有当地群众递过来的一碗碗小米粥、一件件旧棉袄,简单质朴却更有温度、更显分量,让革命力量与人民群众紧紧拧成一股绳。

长征到达陕北,这是地理意义上的行程告一段落。从最初克服“往哪里走”的困惑和迷茫,到之后用顽强意志征服人类生存极限,再到中国革命从“战略转移”迈向“战略转折”,它为濒临绝境的革命火种延存了根基,更点燃了走向胜利的希望之光。

红星,从此在这里照耀中国。

(二)

吴起镇的“到达”,是从“战略转移”步入“战略立足”。

长征结束了,但当时西北根据地的外部环境和内部状况都面临着十分严峻的形势:

国民党东北军、第十七路军等大兵压境,“围剿”兵力达10余万人;中共中央立足未稳,对西北根据地的基本情况、西北军民对中央的态度等都缺乏深入了解;红军严重减员,急需补充兵员……这些问题得不到解决,中共中央和中央红军在西北根据地就难以很快发展,把革命大本营放在西北的任务也难以完成。

1935年10月,四场关键战斗,完成了从“战略转移”到立足陕北的历史性转折——10月19日,王畔子、窨峁子阻击战率先打响。这场阻击战成功阻滞了敌军追击步伐,为红军主力在吴起镇完成集结赢得了宝贵时间;21日,吴起镇战斗(又称“切尾巴”战役)全面展开。彭德怀指挥部队击溃国民党军4个骑兵团,粉碎了国民党的追击计划;22日,参谋长左权率部迅速攻破张廷芝民团盘踞的堡垒,铲除了威胁苏区的反动武装,赢得了民心支持。

党中央和中央红军在吴起13天,还多次召开会议,制定了一系列新决策,明确了以陕北为根据地、开展抗日斗争的新方向,开启了在延安十三年的光辉历程。从吴起出发,走向甘泉、走向瓦窑堡、走向保安、走向延安,党中央“以陕北苏区领导全国革命”,实现了从“战略转移”到“战略立足”的历史性转变。从此,长征的火炬在陕北燎原。

要立足,要生存,要发展壮大。正是这种在长征中淬炼出的“不怕牺牲、百折不挠”精神,成为了谋划革命未来的底气;正是因为心中装的不是“终于到达”的松懈,而是“接下来要干什么”的坚定,让这支革命队伍在陕北站稳脚跟,为后续发展筑牢了根基。

(三)

“我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点。”毛泽东说,“长征一完结,新局面就开始。”从“战略转移”到“战略转折”再到“战略立足”,一个以陕北为基点辐射全国的改天换地的巨幕拉开了。从此,中国共产党领导全国人民从土地革命战争向抗日战争、解放战争转变,开启了从胜利走向胜利的新篇章。

到达,不仅仅是到达。到达不是终点,而是新的起点,是为了更好的出发。任何伟大的事业都不会一帆风顺,但只要我们始终保持“到达即出发”的清醒,读懂“到达不是终点,出发才是常态”的深意,就会汲取更多的智慧与勇气,在面对艰难险阻时,才能跨越山海不惧难、干事创业勇向前。

习近平总书记指出,“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路”。当年红军在吴起镇接过的,是革命的接力棒;如今我们接过的,则是时代赋予的新使命。

最好的铭记是不断前行。今天我们纪念90年前的那一幕,就是为了走好新的征程,建功新的时代。让我们把信仰装进行囊,把胜利写在前方,从吴起再出发,从延安再出发,沿着党中央擘画的宏伟蓝图,朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。

新的长征,我们意气风发,挥斥方遒!

10月18日 落脚前奏

中共中央率领中央红军抵达吴起镇头道川的铁边城镇张湾子村。毛泽东在此住宿,并主持召开了政治局常委会议,讨论入陕作战等问题。村民张廷杰为毛泽东做了一顿羊肉臊子剁荞面,这顿饭后来被誉为“万里长征第一面”。

10月19日 胜利抵达

中共中央和中央红军突破重围,胜利抵达陕甘苏区西北门户——吴起镇。毛泽东入驻宗湾子新窑院,周恩来等领导人驻后街。标志着中共中央和中央红军长征胜利落脚陕北。

10月20日 布阵待敌

毛泽东与彭德怀商讨回击追敌作战部署,彭德怀指挥中央红军在吴起镇以西的头道川、二道川和平台山等地设伏,布下“口袋阵”,随时准备给尾追之敌以迎头痛击。

10月21日 斩断追兵

毛泽东登上平台山,在杜梨树下亲自指挥“切尾巴”战斗。中央红军在头道川杨城子、二道川塔儿湾及大峁梁等地击溃国民党4个骑兵团,歼敌数百人,彻底粉碎了敌人追击计划。当日,毛泽东赋诗赞誉彭德怀:“谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

10月22日 定鼎新局

中共中央政治局在吴起镇召开会议,正式宣告长征胜利结束。会议正式确立了“保卫和扩大陕北苏区,以陕北苏区领导全国革命”的战略方针,为中国革命指明了新的前进方向。

10月23日 整军砺志

陕甘支队政治部下发《关于最近半月政治工作要点的指示》,开展红军教育整顿,提高战斗力。

10月24日 安民兴产

陕甘支队政治部下发《关于禁止焚毁农具和打土豪事的命令》,保护苏区群众生产积极性。

10月25日 总结伟业

陕甘支队在吴起镇召开团以上干部会议。毛泽东总结长征,指出:胜利到达目的地,是由于党的领导正确,目前革命形势已到拂晓。

10月26日 兄弟同心

毛泽东会见红十五军团前来联系的同志,并写信给徐海东、程子华,感谢在陕北坚持战斗的红十五军团的同志,并向全军团同志表示慰问。

10月27日 决定南下

中共中央政治局常委在吴起镇召开会议。毛泽东部署中央红军南下甘泉、富县,会合红十五军团,严冬之前粉碎敌人“围剿”。同时,确定中央常委分工和组织人事安排,毛泽东负责军事工作。

10月28日 保障军需

毛泽东同彭德怀、林伯渠商讨解决过冬被服、西药、无线电器材和兵工厂器材等问题,决定在凤凰寺(今吴起县五谷城镇辖)设立采办处。

10月29日 政治动员

红军陕甘支队发布《告红二十五、二十六军全体指战员书》《告陕北工农劳苦群众书》,作会合红十五军团、开辟苏维埃在西北新局面的准备和动员。

10月30日 踏上新程

中共中央率领中央红军离开吴起镇,开赴甘泉下寺湾,迈出中国革命新的坚定步伐。