发布日期:2025年10月19日

吴起十三天,红色故事咏流传

编者按

1935年10月,中央红军到达陕北吴起镇。在吴起的13天里,红军与老百姓之间发生了许多温暖人心的故事。

那口烧裂了仍坚持要赔的“红军锅”,诉说着铁一般的纪律;那张老乡主动送来的“小炕桌”,饱含着竭诚的支持;那半碗翻山爬沟凑来的炒鸡蛋,凝结着人民最质朴的关爱;那几粒红军留下的宝贵药片,彰显了军队对生命的深切呵护……这些平凡点滴,蕴藏着最真挚的温暖,生动刻画出军民之间的鱼水情深。

九十年时光流转,这些故事依然熠熠生辉,值得我们永远铭记,代代咏流传。

万里长征第一面

吴起县铁边城镇张湾子村的毛主席旧居里,珍藏着一把锈迹斑斑的剁面刀。它虽无声,却见证并讲述着一段关于信任、温暖与初心的往事。

1935年10月18日,历经艰险的中央红军到达张湾子村。村民闻讯纷纷躲避,唯有张廷杰因妻子刚生产月余,无法远避。正当他抱着婴儿准备冒险出逃时,遇见了毛主席的警卫员陈昌奉。得知是红军队伍,张廷杰才放下心来。

看到院外千余红军衣衫褴褛、面黄肌瘦,却无一人扰民,只在野外用石板当锅、破盆煮粥,张廷杰深受感动。他立即让妻子侯孝俊取出珍藏的干羊肉,用仅存的两碗荞面为首长们做剁荞面。侯孝俊熟练地和面、擀面,剁面刀在案板上轻快起落,细长的面条如雨丝般整齐排列。

一位高个子首长连吃三碗,擦着汗感慨:“真香啊!长征一年喽,从没吃过这么香的一顿饭!”当得知这位就是毛主席时,张廷杰激动不已。临行时,红军执意要付一块银元的饭钱,说这是“不拿群众一针一线”的纪律。

岁月流转,那把剁面刀早已锈迹斑斑,但它所承载的纪律严明与民心所向,却穿越时空,至今仍在吴起的山峁沟壑间熠熠生辉。

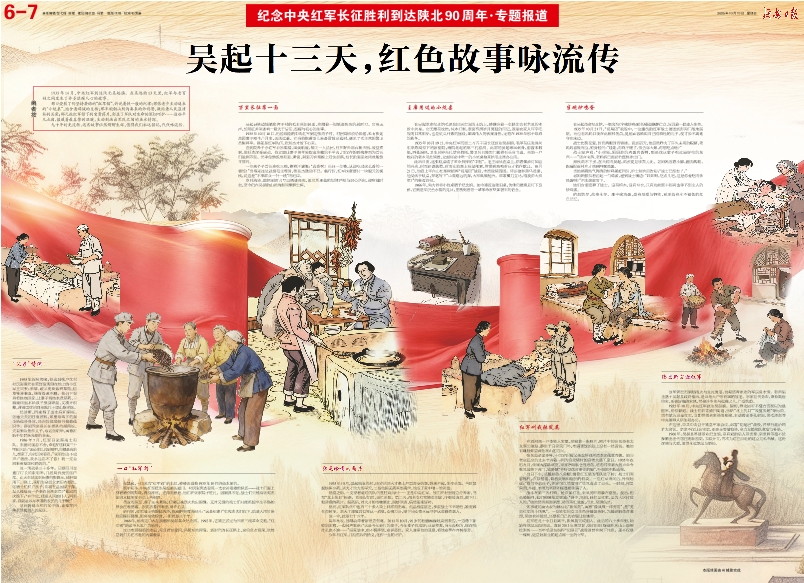

主席用过的小炕桌

在吴起革命纪念馆毛泽东旧居窑洞的土炕上,静静卧着一张陕北农村常见的木质小炕桌。它无雕花纹饰,纯木打制,表面布满岁月斑驳的印记,既是农家人写字吃饭的日常用品,也是炕头朴素的摆设,却因伟人的伏案身影,定格在1935年那个艰难的秋冬。

1935年10月19日,中央红军历经二万五千里长征到达吴起镇,毛泽东住进洛河东岸燕窝梁下的新窑院,南院北起的第三孔窑洞。此时的吴起寒风刺骨,窑窗未糊纸,四处漏风,卫生员钟光扎草帘挡风,警卫员只能卸门板搭石头当书桌。当地一户姓尚的老乡见此情景,立刻将家中唯一的小炕桌抱来给毛主席办公用。

此后日夜,这张炕桌成了革命指挥的“中枢”。毛主席伏在桌上,借着煤油灯如豆的亮光,时而研读典籍,时而在地图上标记部署,常常到鸡鸣时分才稍作歇息。10月21日,他登上平台山杜梨树指挥“切尾巴”战役,击溃敌骑四团。待彭德怀策马报捷,他又伏于炕桌,挥笔写下“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马,唯我彭大将军!”的豪迈诗句。

1966年,尚大爷将小炕桌赠予纪念馆。如今凑近这张旧桌,仿佛仍能看见灯下身影,它既是军民鱼水情的见证,更镌刻着老一辈革命家坚如磐石的信念。

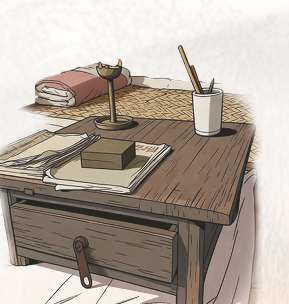

半碗炒鸡蛋

在吴起革命纪念馆,一组名为《半碗炒鸡蛋》的雕塑静静伫立,诉说着一段动人往事。

1935年10月21日,“切尾巴”战役中,一位重伤的红军战士被送到彭沟门战地医院。有位老妈妈日夜在此照料伤员,见他面容酷似自己刚牺牲的儿子,便寸步不离地守在床边。

战士伤势反复,时而清醒时而昏迷。直到那天,他忽然睁大了许久未亮的眼睛,老妈妈喜极而泣,俯身轻问:“娃娃,你终于醒了,快告诉大娘,你想吃点啥?”

战士轻声说:“小时候,妈妈炒的鸡蛋真香啊,那是我这辈子吃过最好吃的东西……”话音未落,老妈妈已提起竹筐快步出门。

深秋鸡不下蛋,在当时的吴起,鸡蛋更是珍贵无比。老妈妈迈着小脚,翻沟爬坡,跑遍附近村庄才凑到四颗鸡蛋。

当她端着热气腾腾的炒鸡蛋赶回时,护士却含泪告知:“战士已经走了。”

老妈妈颤抖着舀起一勺鸡蛋,递到战士嘴边:“娃娃呀,吃点儿吧,这是你爱吃的炒鸡蛋呀!”泪水滚滚而下。

她们含泪安葬了战士。没有棺木,没有寿衣,只有坟前那半碗再也等不到主人的炒鸡蛋。

硝烟散尽,故事永存。那半碗鸡蛋,盛着母爱与牺牲,更承载着永不褪色的红色记忆。

“父子”情深

1935年深秋傍晚,铁边城张户岔村村民张德元在荒野发现倒在地上的小红军王同来:单裤、破羊皮褂系着草绳,烂草鞋渗着血,烧得昏迷不醒。他扔下农具将其抱回家,让妻子烧热水煮草药,一遍遍用温水给孩子擦身降温,又凑齐积蓄,背着重症的同来跑几十里山路求医。

经诊断,同来得了出水病和痢疾。张德元夫妇日夜照料,家里母鸡下的蛋全给他补身体,还四处找报纸书籍教他识字。得知同来是长征掉队的湖南娃,夫妻俩认他作义子,取名张明华,寓意祈盼中华民族光明的未来。

1936年7月,红军召流落战士归队。张德元强忍不舍,牵毛驴送同来三十里到兵站:“无论你以后到哪里,你都是我的儿,想家了,你就回来看看。”张明华泣不成声:“爸爸,我永远忘不了您!我一定会回来看望您和妈妈的。”

这一别就是三十多年。已是四川交通厅厅长的张明华,几经周折找到张户岔。在火车站见到佝偻的张德元,他泪如雨下。晚上,张明华拿起父亲旧衣要洗,张德元忙拦:“孩子,你现在是国家干部,怎么能给我一个老农民洗衣裳?”他却再次跪下:“在单位,我是人民的仆人;回到家,我就是该尽孝道的农民的儿子啊!”

这份跨越山河的父子情,正是军民鱼水情最动人的见证。

一口“红军锅”

在吴起,一口名为“红军锅”的水缸,静静诉说着1935年10月的鱼水深情。

那年初冬,中央红军抵达吴起镇头道川。村民张宪杰看见一支衣衫褴褛的队伍——战士们脚上穿着磨穿的草鞋,满身冻疮。征得同意后,他们在张家院子驻扎。因锅具不足,战士们只能将张宪杰家的水缸架在石头上当锅用。

带皮的黑豆、糜子还未煮熟,缸壁已被烈火灼出裂缝。又冷又饿的战士们只能抓起半生不熟的粮食往嘴里塞。张宪杰看在眼里,疼在心头。

临行时,红军战士将裂缸洗净,执意赔偿两块银元:“这是纪律!”张宪杰含泪收下,后请人用竹条胶泥箍好裂缝,用来存放粮食,一用就是三十年。

1966年,他将这口水缸捐赠给吴起革命纪念馆。1992年,它被正式定为国家三级革命文物,“红军锅”的故事从此广为流传。

这口布满裂痕的水缸,见证着军爱民、民拥军的深情。新时代的长征路上,这份鱼水情深,依然是我们无往不胜的力量源泉。

弥足珍贵的药片

1935年10月,吴起镇袁沟村,15岁的刘大才患上严重斑疹伤寒,卧床不起,生命垂危。当时吴起缺医少药,刘大才的大哥早夭,二哥也因无药医治离世,他成了家中唯一的希望。

绝望之际,一支穿着破烂的队伍进驻袁沟村——正是中央红军。他们在村里设立疗养所,书写“北上抗日”标语。刘母得知后,急忙求助。第二天,两名女红军踏进刘家,仔细检查后,留下几粒珍贵的药片。服药后,刘大才的咳嗽渐止,斑疹消退,病情迅速好转。

然而,红军队伍中也有三十多人染上同样的伤寒。药品极度匮乏,多数战士不幸牺牲,被安葬在杏树渠。刘大才康复后得知这一消息,心痛万分,暗下决心要永远守护这些救命恩人。

这一守,就是七十六年。

每年秋收,他都会带着新粮去祭奠。2011年10月,91岁的他颤巍巍地来到渠边,一边撒下新收的庄稼,一边轻声絮语:“这是今年新打的麦子,今年麦子收成好;这是荞麦,当年没吃的,现在咱什么也不缺……”返家途中,他不慎摔倒,安详离世。家人遵照他的遗愿,将他安葬在杏树渠旁。

少年与红军,几粒药片的情义,化作一生的守护。

红军叫我张凤英

在刘河湾一户李姓人家里,珍藏着一张照片,照片中的张凤英老太太满头银发,静坐于自家院门外,布满皱纹的脸上没有一丝表情。她如石雕般仰望着胜利山的方向。

张凤英命途多舛,十四岁时被父亲卖给刘河湾李家做童养媳。她与老实巴交的丈夫李占魁一同为宗圪堵村的宗老大揽工度日。1935年农历九月,传闻大部队将至,宗家携细软仓惶逃散,临走时宗老大厉声命令张凤英留下看门,威胁她“不听话就打断你的腿”,吓得她不敢动弹。

当日下午,头戴灰色八角帽、缀着红五星的部队进了村。战士们面容憔悴,衣衫褴褛,背着武器和细长的粮袋。一位红军询问后,怜悯地说:“怪可怜的孩子,你家可以借宿吗?”张凤英点了点头。一时间,村里窑洞、牛棚、羊圈乃至野外帐篷都住满了人。

战斗在第三天打响。枪声如打毡,张凤英吓得躲在窑里。战后,伤员被抬回,他们和蔼地安慰她:“伢子,别怕,我们是红军,是为人民打敌人的。”她的恐惧渐渐消散,转而帮忙做饭、吊水、照顾伤员。

炊事班的康大叔为她取名“张凤英”,寓意“像凤凰一样英俊”,是“英勇红军的小凤凰”。一位姓张的女卫生员待她如亲姐,为她讲解革命道理,见她衣衫破烂,还要把自己的衣服让给她穿。

红军驻扎十余日后离开,张凤英哭成泪人。此后的八十多年里,她始终铭记这段情谊。直到2013年离世前,她仍日日凝望胜利山上那棵杜梨树——当年毛泽东指挥“切尾巴”战役时曾在树下休息。那不仅是一棵树,更是她新生的起点和一生的守望。

腾出新窑迎红军

这里曾经历硝烟战火与生死角逐,也凝结着浓浓的军民鱼水情。新窑院坐落于吴起县政府楼后,是当地大户宗有斌的祖宅。宗家世代务农,秉持勤俭持家、乐善好施的家风,常接济乡邻与逃难之人,广受敬重。

1935年10月,中央红军到达吴起镇。起初,群众因听不懂方言误以为是匪军,纷纷躲避。战士们自觉清扫街道,张贴“北上抗日”“收复失地”等标语。宗有斌认出是红军,立即带领全家热情迎接,主动腾出多孔窑洞,供毛泽东等中央领导人居住和办公。

在这里,中共中央召开紧急军事会议,部署“切尾巴”战役,并举行政治局扩大会议。宗家不仅让出宅院,还奔走筹措物资,全力支援部队食宿与补给。

1966年,吴起县筹建革命纪念馆,宗有斌的后人宗世泰、宗世昌等毫不犹豫腾出世代居住的新窑院,未取分文,再次为红色旧址的建立无私奉献。这份深情与大爱,值得永远铭记与颂扬。

本版绘图由AI辅助完成