发布日期:2025年10月29日

花开灿烂 乐龄生辉

记者 叶四青 孙艳艳 潘文静

家有一老,如有一宝。又是一年重阳至,家家户户的“老宝贝”们又到了被全家浓墨重彩用爱意表白的时刻:团聚、看望、送上喜欢的礼物……“老宝贝”是家的根系所在,“老宝贝”在,根以上的枝叶才会越长越旺,家族也会在根的滋养下更加团结和兴盛。借着节日之光,记者深入一线采访了多位“老宝贝”,重温他们奋斗过的青春,感悟他们花开时的灿烂与芬芳… …

● AI生成同景飞年轻时的照片 记者 潘文静 处理

● AI生成同景飞年轻时的照片 记者 潘文静 处理

同景飞:军号响,向前进!

最美不过夕阳红,温馨又从容。

10月25日下午,阳光透过玻璃暖暖地照进延安八一敬老院老战士们的宿舍,为一身戎装的抗战老兵同景飞撒上了满脸光辉,映照着坚毅中隐藏着的奔涌活力。

同景飞是志丹县人,13岁就当了兵,在延安军分区特务连任司号员,军号陪伴他参加过蟠龙、羊马河、青化砭、榆林、瓦子街战役,随他一起在战场多次出生入死。“司号员就是要在无论多么危险的时刻都不能退缩,要完整地表达最新战况。”98岁的同景飞坚定地说道。

● 同景飞近照 记者 叶四青 摄

● 同景飞近照 记者 叶四青 摄

司号员是战场上一盏明灯,需要及时把首长的指令及时发布给战友们,指引着战士们或进或退,夺取胜利,也是战场上最易被发现的目标之一。在战场的博弈中,稍有不慎就会受伤,甚至失去生命。目睹过死亡和鲜血,同景飞不怕牺牲,只记得自己要听从首长命令——向前进。在瓦子街战役的炮弹纷飞中,同景飞一下子失去了同班的2个战友,他记得自己的眼泪当时就止不住往下掉。一颗子弹划过他的右胳膊,他感觉到身心同时剧痛。幸运的是,弹片虽然让他的胳膊鲜血淋漓,但并没有留下后遗症,这道三四厘米长的疤成为战场为他颁发的闪亮荣誉奖章。

数十年的岁月洗涤,让同景飞的战场记忆更加清晰,哼唱起冲锋号、集结号,同景飞神采奕奕。

在他的讲述中,我们仿佛看到,在1947年的战场上,同景飞挺立于战壕之上,鼓起胸膛吹响军号;战士们迎着枪林弹雨,争先恐后跃出战壕。

向着胜利的方向,前进!义无反顾地冲锋!

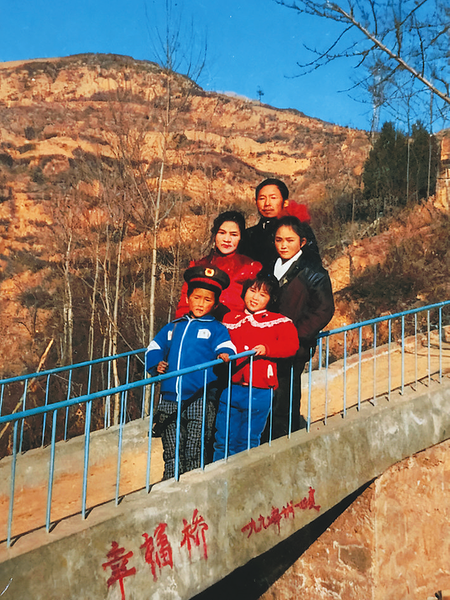

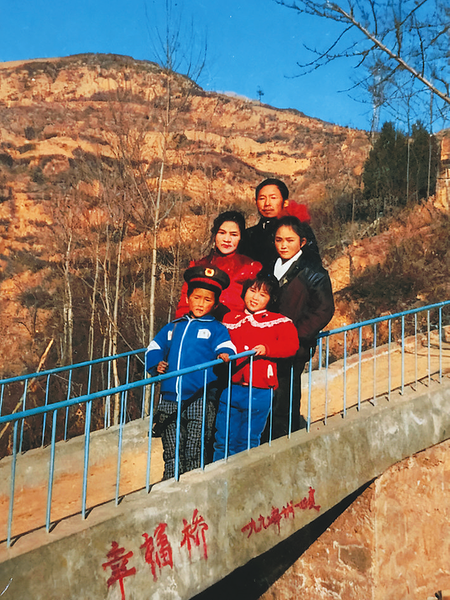

● 幸福桥建成时,李建科一家人在桥上留影 记者 潘文静 处理

● 幸福桥建成时,李建科一家人在桥上留影 记者 潘文静 处理

李建科:幸福桥,幸福走!

“明天早上7点来找,保准在!”

“ 兰家坪早市这块的志愿者,我知道的!”

…………

在宝塔区枣园一带,提起穿红马甲的李建科,来往的市民们都说知道,直呼“他太热心了”。

“ 真是好人啊!”附近停车场管理员感叹道,无论刮风下雨,李建科每天7点准时来当交通志愿者,一天也不停,不仅帮助群众,过端午了还给大家送艾草。

老年人是需要帮助的群体,亦是为社会奉献闪闪发亮的群体。69岁却拥有50年党龄的李建科正是其中之一。30多年了他义务清扫道路、4次舍身救人、无偿帮助邻里修理水管、化解矛盾纠纷、参加志愿活动,获得了社会各界的一致好评。

李建科家门前的一座幸福桥,也诠释着他对幸福和做好事的理解。

李建科的老院子在枣园山体上,当年门前有一道沟,出行要绕行很远,山上种地的农户更是苦不堪言。1993年,他四处借钱,找匠人用大石块在家门前修建了一座桥洞4.2米宽的石桥,造价9000多元。“那时候这笔钱可不是小数目,但想到一座桥解决的不光是我一家人的困难,更是造福他人,怎么也得修。”李建科说。

幸福在他看来是利他的,让家人和乡亲们感到舒心幸福了,他也就幸福了。桥建成后,李建科给桥取名“幸福桥”,他想让这座桥给更多人带来幸福。

● 李建科近照 记者 孙艳艳 摄

● 李建科近照 记者 孙艳艳 摄

后来,这座桥就成了李建科及邻里回家的必经之路,也成了山上农户春种秋收的平坦之途。

2018年,因城市规划建设,这座桥连带着李建科家的院子被征迁拆除,但对这座桥的记忆是李建科至今都感到幸福而自豪的情愫。

“ 路修好了,日子也渐渐过得亮堂了!”拿着桥建成时,一家人拍下的照片,李建科高兴地说。

李建科心里的幸福桥没有拆除,他说将一直践行雷锋精神做好事,直到做到干不动那一天。

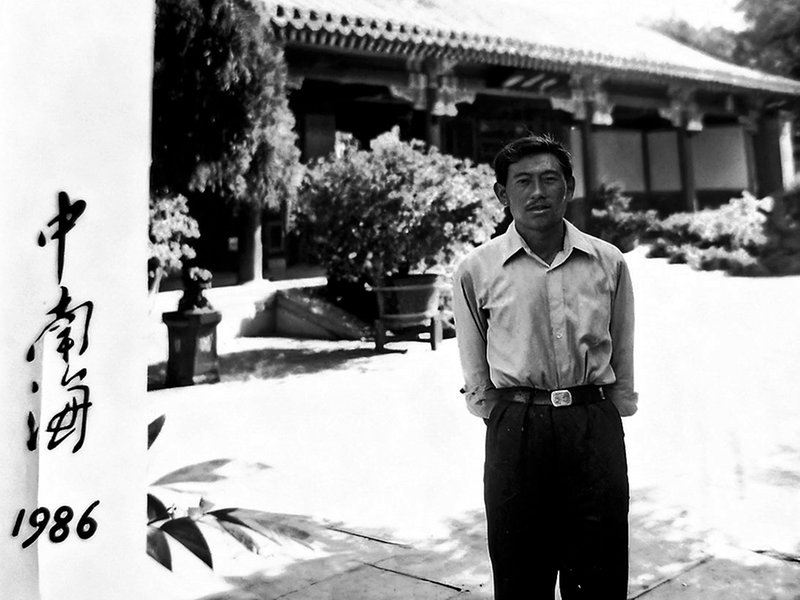

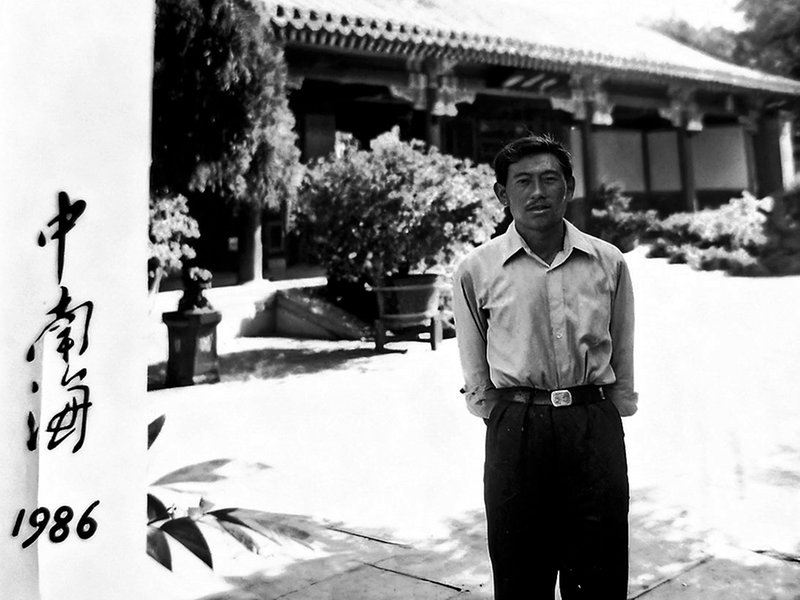

● 1986年孙建东在照相馆拍下的照片 记者 潘文静 处理

● 1986年孙建东在照相馆拍下的照片 记者 潘文静 处理

孙建东:好日子,过踏实!

“ 现在的生活真的太幸福了。”深秋的宝塔区高家园则村,67岁的孙建东坐在自家新修的二层小楼里,看着窗外嬉戏的孙子,眼里满是笑意。

1958年,孙建东出生在高家园则村一个普通农家,1977年,19岁的他凭借踏实肯干的性格,顺利进入延安一建公司,成为一名建筑工人。这不仅是他个人命运的转折点,更让他真切感受到社会发展带来的机遇——企业给工人缴纳社保,提供免费技能培训,干满年限还有退休保障。

在延安一建的36年里,孙建东跟着工程队参与城市建设:修延川电力局时,他和工友们顶着烈日架线;建靖边华夏宾馆时,他见证着荒凉边缘崛起现代化建筑,交通路网越修越密。工作之余,社会发展带来的便利也让他的生活更丰富:火车提速后,他能趁着工程间隙去山东看海、上海看外滩、青海看湖,亲眼看看这些“以前想都不敢想的风景”。

● 孙建东近照 记者 潘文静 摄

● 孙建东近照 记者 潘文静 摄

2013年,55岁的孙建东按政策退休,每月能领到稳定的养老金,这让他没有“养老顾虑”。更让他暖心的是,社会对老年人的关爱越来越细致:村里建起老年活动中心,免费提供棋牌、健身器材,逢年过节还有志愿者上门送慰问品;社区医院定期为老人体检,慢性病用药能享受医保报销;村里越修越亮堂,修起了平坦的水泥路,安装了路灯,下雨天再也不用踩泥坑。

如今,孙建东每天接送孙子上下学,家里冰箱里肉蛋奶不断,子女们孝顺,日子过得红火,但他依旧保持着节约的习惯。“现在日子好了,但不能忘了以前的苦,要把好日子过踏实。”孙建东说。

● 邝继军结婚时照片 记者 潘文静 处理

● 邝继军结婚时照片 记者 潘文静 处理

邝继军:相册里,爱长存!

74岁的邝继军家里相册堆了厚厚一摞,这是摄影师儿子们留下的“宝贝”。翻开相册,既有带着岁月痕迹的老照片——窑洞前的全家福,也有近些年的新影像:广东海边的合影、西安城里的观光照。“多亏儿子们当过摄影师,记录下这么多年的美好瞬间。”邝继军爱人高兴地说。

相册在手上,亦在心里。邝继军闪亮的青春时代,没有留下照片,脑海却会浮现一帧帧精彩画面——

邝继军1951年出生于宝塔区高家园则,1968年他进入生产队时,还是个17岁的青年,开始在黄土地上挥洒汗水。1977年,邝继军在生产队里光荣入党。那会儿生产队刚添了辆东风货车,他跟着别人学会开车、考到了驾照,成了村里少见的“方向盘手”。后来,他跟着时代浪潮外出打工,依旧开着货车跑运输,车轮碾过无数条路,风里来雨里去,把4个孩子一个个拉扯大。

● 邝继军近照 记者 潘文静 摄

● 邝继军近照 记者 潘文静 摄

日子越过越有奔头。2008年,邝继军和爱人搬进新小区,告别了黄土坡上的旧窑洞。作为农民,他和爱人每月能领到几百块钱补贴,足够日常零用。孩子们都已成家,两个在广东打拼,两个在西安扎根,逢年过节总会回来团聚,不忙时老两口也会去子女家转转,看看大城市的风景。

午后阳光洒在相册上,邝继军轻轻摩挲着照片里的笑脸。从生产队的货车司机,到安享晚年的老人,他的生活变迁,正是时代越来越好的缩影——日子越过越红火,百姓的幸福感,就像相册里的照片一样,定格在每一个温暖的瞬间。

家有一老,如有一宝。又是一年重阳至,家家户户的“老宝贝”们又到了被全家浓墨重彩用爱意表白的时刻:团聚、看望、送上喜欢的礼物……“老宝贝”是家的根系所在,“老宝贝”在,根以上的枝叶才会越长越旺,家族也会在根的滋养下更加团结和兴盛。借着节日之光,记者深入一线采访了多位“老宝贝”,重温他们奋斗过的青春,感悟他们花开时的灿烂与芬芳… …

● AI生成同景飞年轻时的照片 记者 潘文静 处理

● AI生成同景飞年轻时的照片 记者 潘文静 处理 同景飞:军号响,向前进!

最美不过夕阳红,温馨又从容。

10月25日下午,阳光透过玻璃暖暖地照进延安八一敬老院老战士们的宿舍,为一身戎装的抗战老兵同景飞撒上了满脸光辉,映照着坚毅中隐藏着的奔涌活力。

同景飞是志丹县人,13岁就当了兵,在延安军分区特务连任司号员,军号陪伴他参加过蟠龙、羊马河、青化砭、榆林、瓦子街战役,随他一起在战场多次出生入死。“司号员就是要在无论多么危险的时刻都不能退缩,要完整地表达最新战况。”98岁的同景飞坚定地说道。

● 同景飞近照 记者 叶四青 摄

● 同景飞近照 记者 叶四青 摄 司号员是战场上一盏明灯,需要及时把首长的指令及时发布给战友们,指引着战士们或进或退,夺取胜利,也是战场上最易被发现的目标之一。在战场的博弈中,稍有不慎就会受伤,甚至失去生命。目睹过死亡和鲜血,同景飞不怕牺牲,只记得自己要听从首长命令——向前进。在瓦子街战役的炮弹纷飞中,同景飞一下子失去了同班的2个战友,他记得自己的眼泪当时就止不住往下掉。一颗子弹划过他的右胳膊,他感觉到身心同时剧痛。幸运的是,弹片虽然让他的胳膊鲜血淋漓,但并没有留下后遗症,这道三四厘米长的疤成为战场为他颁发的闪亮荣誉奖章。

数十年的岁月洗涤,让同景飞的战场记忆更加清晰,哼唱起冲锋号、集结号,同景飞神采奕奕。

在他的讲述中,我们仿佛看到,在1947年的战场上,同景飞挺立于战壕之上,鼓起胸膛吹响军号;战士们迎着枪林弹雨,争先恐后跃出战壕。

向着胜利的方向,前进!义无反顾地冲锋!

● 幸福桥建成时,李建科一家人在桥上留影 记者 潘文静 处理

● 幸福桥建成时,李建科一家人在桥上留影 记者 潘文静 处理 李建科:幸福桥,幸福走!

“明天早上7点来找,保准在!”

“ 兰家坪早市这块的志愿者,我知道的!”

…………

在宝塔区枣园一带,提起穿红马甲的李建科,来往的市民们都说知道,直呼“他太热心了”。

“ 真是好人啊!”附近停车场管理员感叹道,无论刮风下雨,李建科每天7点准时来当交通志愿者,一天也不停,不仅帮助群众,过端午了还给大家送艾草。

老年人是需要帮助的群体,亦是为社会奉献闪闪发亮的群体。69岁却拥有50年党龄的李建科正是其中之一。30多年了他义务清扫道路、4次舍身救人、无偿帮助邻里修理水管、化解矛盾纠纷、参加志愿活动,获得了社会各界的一致好评。

李建科家门前的一座幸福桥,也诠释着他对幸福和做好事的理解。

李建科的老院子在枣园山体上,当年门前有一道沟,出行要绕行很远,山上种地的农户更是苦不堪言。1993年,他四处借钱,找匠人用大石块在家门前修建了一座桥洞4.2米宽的石桥,造价9000多元。“那时候这笔钱可不是小数目,但想到一座桥解决的不光是我一家人的困难,更是造福他人,怎么也得修。”李建科说。

幸福在他看来是利他的,让家人和乡亲们感到舒心幸福了,他也就幸福了。桥建成后,李建科给桥取名“幸福桥”,他想让这座桥给更多人带来幸福。

● 李建科近照 记者 孙艳艳 摄

● 李建科近照 记者 孙艳艳 摄 后来,这座桥就成了李建科及邻里回家的必经之路,也成了山上农户春种秋收的平坦之途。

2018年,因城市规划建设,这座桥连带着李建科家的院子被征迁拆除,但对这座桥的记忆是李建科至今都感到幸福而自豪的情愫。

“ 路修好了,日子也渐渐过得亮堂了!”拿着桥建成时,一家人拍下的照片,李建科高兴地说。

李建科心里的幸福桥没有拆除,他说将一直践行雷锋精神做好事,直到做到干不动那一天。

● 1986年孙建东在照相馆拍下的照片 记者 潘文静 处理

● 1986年孙建东在照相馆拍下的照片 记者 潘文静 处理 孙建东:好日子,过踏实!

“ 现在的生活真的太幸福了。”深秋的宝塔区高家园则村,67岁的孙建东坐在自家新修的二层小楼里,看着窗外嬉戏的孙子,眼里满是笑意。

1958年,孙建东出生在高家园则村一个普通农家,1977年,19岁的他凭借踏实肯干的性格,顺利进入延安一建公司,成为一名建筑工人。这不仅是他个人命运的转折点,更让他真切感受到社会发展带来的机遇——企业给工人缴纳社保,提供免费技能培训,干满年限还有退休保障。

在延安一建的36年里,孙建东跟着工程队参与城市建设:修延川电力局时,他和工友们顶着烈日架线;建靖边华夏宾馆时,他见证着荒凉边缘崛起现代化建筑,交通路网越修越密。工作之余,社会发展带来的便利也让他的生活更丰富:火车提速后,他能趁着工程间隙去山东看海、上海看外滩、青海看湖,亲眼看看这些“以前想都不敢想的风景”。

● 孙建东近照 记者 潘文静 摄

● 孙建东近照 记者 潘文静 摄 2013年,55岁的孙建东按政策退休,每月能领到稳定的养老金,这让他没有“养老顾虑”。更让他暖心的是,社会对老年人的关爱越来越细致:村里建起老年活动中心,免费提供棋牌、健身器材,逢年过节还有志愿者上门送慰问品;社区医院定期为老人体检,慢性病用药能享受医保报销;村里越修越亮堂,修起了平坦的水泥路,安装了路灯,下雨天再也不用踩泥坑。

如今,孙建东每天接送孙子上下学,家里冰箱里肉蛋奶不断,子女们孝顺,日子过得红火,但他依旧保持着节约的习惯。“现在日子好了,但不能忘了以前的苦,要把好日子过踏实。”孙建东说。

● 邝继军结婚时照片 记者 潘文静 处理

● 邝继军结婚时照片 记者 潘文静 处理 邝继军:相册里,爱长存!

74岁的邝继军家里相册堆了厚厚一摞,这是摄影师儿子们留下的“宝贝”。翻开相册,既有带着岁月痕迹的老照片——窑洞前的全家福,也有近些年的新影像:广东海边的合影、西安城里的观光照。“多亏儿子们当过摄影师,记录下这么多年的美好瞬间。”邝继军爱人高兴地说。

相册在手上,亦在心里。邝继军闪亮的青春时代,没有留下照片,脑海却会浮现一帧帧精彩画面——

邝继军1951年出生于宝塔区高家园则,1968年他进入生产队时,还是个17岁的青年,开始在黄土地上挥洒汗水。1977年,邝继军在生产队里光荣入党。那会儿生产队刚添了辆东风货车,他跟着别人学会开车、考到了驾照,成了村里少见的“方向盘手”。后来,他跟着时代浪潮外出打工,依旧开着货车跑运输,车轮碾过无数条路,风里来雨里去,把4个孩子一个个拉扯大。

● 邝继军近照 记者 潘文静 摄

● 邝继军近照 记者 潘文静 摄 日子越过越有奔头。2008年,邝继军和爱人搬进新小区,告别了黄土坡上的旧窑洞。作为农民,他和爱人每月能领到几百块钱补贴,足够日常零用。孩子们都已成家,两个在广东打拼,两个在西安扎根,逢年过节总会回来团聚,不忙时老两口也会去子女家转转,看看大城市的风景。

午后阳光洒在相册上,邝继军轻轻摩挲着照片里的笑脸。从生产队的货车司机,到安享晚年的老人,他的生活变迁,正是时代越来越好的缩影——日子越过越红火,百姓的幸福感,就像相册里的照片一样,定格在每一个温暖的瞬间。