发布日期:2025年10月31日

把文明种进土壤 用实践滋养新风

记者 李星棋 邓志宏 白雪 牛恩远 刘阳 方大燕 祁小军 郝栋 赵合欢 通讯员 郝莉萍 张志林

10月30日,在中国文明乡风大会各个分会场,我市群众载歌载舞、尽展非遗,以饱满的热情欢迎来自全国各地的专家学者、青年人才、农民群众、县乡村基层党组织代表等,将延安的独特魅力展现给来宾,让大家充分感受我市的乡村文明之风。同时,与会嘉宾分享的一个个鲜活案例、一条条务实经验,也为我市培育文明乡风、提高文明乡风建设水平提供了宝贵借鉴。

“党的创新理论进村入户”分会场:思想火花燃乡村

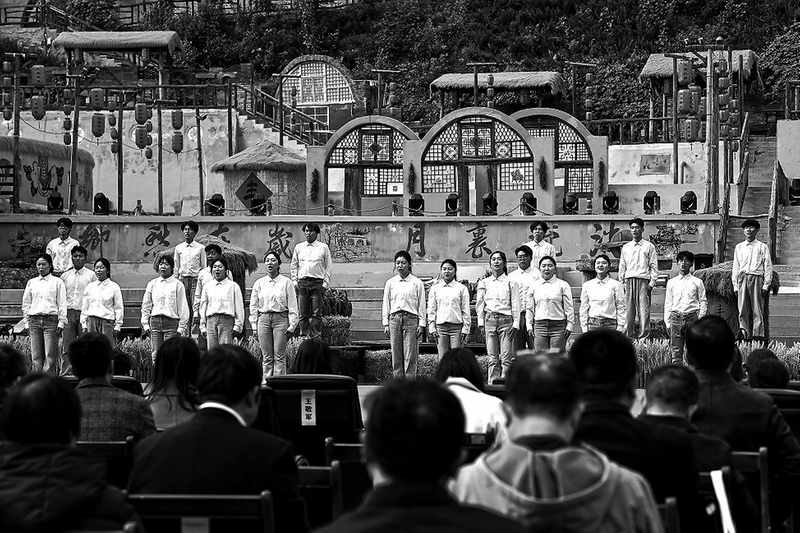

● 合唱《延安是个好地方》 记者 邓志宏 摄

● 合唱《延安是个好地方》 记者 邓志宏 摄

10月30日,中国文明乡风大会“党的创新理论进村入户”分会场活动在宝塔区河庄坪镇赵家岸村举行。全国各地基层文明实践宣讲代表、地方文明办负责人及专家学者齐聚一堂,共同探讨如何让党的创新理论飞入寻常百姓家,让文明乡风推动乡村全面振兴。

“伞头”大秧歌是扎根在黄土高原的文化艺术瑰宝,也是文明乡风的一道亮丽风景。当天,与会代表刚刚抵达赵家岸村,就被一队热情洋溢的迎宾秧歌所吸引,“伞头”用陕北独具特色的秧歌曲调,唱出党的创新理论、创新政策赋予新时代“三农”的新变化、新气象,大家在热闹氛围中感受赵家岸村扑面而来的乡村文明新风。

在河庄坪镇人大主席史文洁的引导下,与会代表们先后观摩了村文明家庭、乡村文化长廊,以及村里的新民宿、老窑洞发展变迁等情况。看过赵家岸村的乡风文明建设实践经验,分会场活动邀请了众多来自全国各地基层一线的实践者、研究者们,通过微宣讲、经验交流和成果展示等形式,勾勒出党的创新理论进村入户的众多“线条”。

文明新风尚更需要年轻力量去引领、去弘扬。如何将党的创新理论融入年轻血液?在微宣讲环节,江苏省太仓市陆渡街道翱翔社区“后浪”街区给出了答案。在这里,来自五湖四海、成长背景各异的青年在24小时开放的“π空间”活动。在休闲区,文明实践云平台将观影体验变为生动的理论课堂;在阅读角,精选的书籍让党的创新理论成果触手可及;每周开展的“星光课堂”围绕国潮复兴等话题,让共识在思想碰撞中凝聚。

在传播党的创新理论队伍中,不只有年轻团体。“陈炉古镇第一讲”抖音创作者吴欢喜是铜川市新时代文明实践资深宣讲员,他通过自学把传统文化与文明实践融会贯通,把传统文化讲出新智慧,把老经典化成群众能听懂、记得住、用得上的语言,把更多文明之美传递给他人,也让陈炉古镇绽放出璀璨的时代光芒,成为产业兴旺、生态宜居、生活富足的乡村振兴鲜活典范。

四川省凉山州喜德县光明镇阿吼村,建起“电力爱心超市”,探索实施“文明新风积分制”,把爱干净、讲诚信、邻里和睦等内容,变成能积分的实在事。

…………

在分享交流环节,来自全国各地的基层文明实践宣讲员代表、地方文明办负责人及专家学者,带来了他们最新的思考与探索。

“ 传播党的创新理论一定要与老百姓的生产生活、实际利益相结合。在形式上,要真正创新老百姓喜欢的短视频、微电影、微宣讲等形式,充分利用好网络载体,让老百姓可以利用碎片化时间随时观看。”中国社会科学院大学马克思主义学院执行院长王维国在接受采访时说。

如何在把理论“讲深讲透”的同时“讲活讲好”,让群众听得懂、坐得住、记得牢,各地都进行了有益探索。

广东省江门市文明实践宣讲员陈晚翠用“音乐党课”让党的创新理论“声”入人心;江西省委宣传部通过文化导师下乡推动党的创新理论进村入户;浙江省安吉县天荒坪镇余村践行“两山”理念让村子环境变美,村民日子变富,百姓心里更加敞亮… …

“ 传播党的创新理论首先要真正走进老百姓,充分利用这些创新理论帮助老百姓解决问题,使其受益,那么老百姓就会真正自觉地学习践行。”余村党支部副书记余小平在分享余村故事时表示。

最后,活动在延安新民歌代表作《延安是个好地方》中落下帷幕。

“深化农村移风易俗”分会场:鼓声阵阵传新风

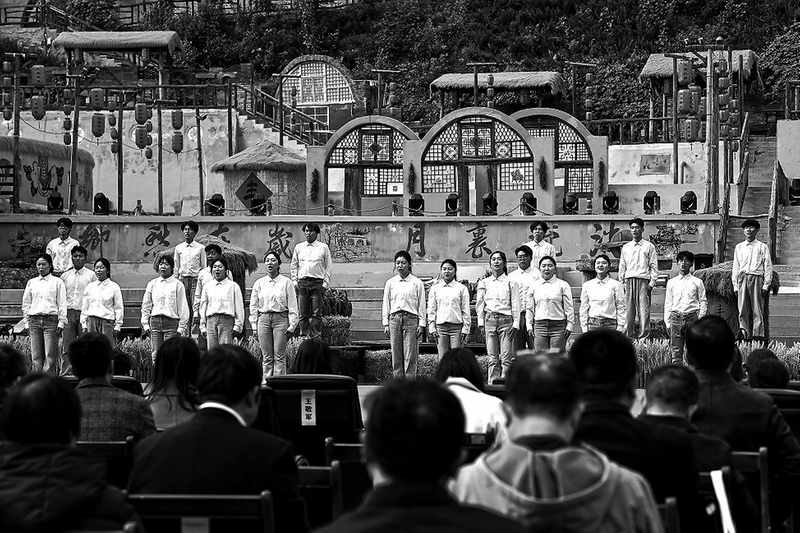

● 杨成义分享弄杂村移风易俗经验 记者 刘阳 摄

● 杨成义分享弄杂村移风易俗经验 记者 刘阳 摄

深秋的安塞南沟村,层林尽染,天朗气清。10月30日上午9时许,在2025年中国文明乡风大会“深化农村移风易俗”分会场,几十名鼓手列队登场,一场酣畅淋漓的安塞腰鼓表演,拉开了盛会序幕。

看!鼓手们腰间的红鼓如星火跃动,手中的红绸似流霞漫天飞舞。他们随着铿锵鼓点腾跃翻转、对打盘旋,每一个动作都饱含黄土儿女的粗犷豪迈,每一声鼓响都震荡着山川河谷。震天鼓声瞬间点燃全场热情,为这场聚焦乡风文明的盛会注入了蓬勃的乡土活力。

活动中,来自全国各地的县乡村书记、农民群众代表与专家学者齐聚一堂,围绕“深化农村移风易俗,助力乡村全面振兴,加快农业强国建设”这一核心议题,共话实践路径,共谋发展良策。

“ 移风易俗不能只停留在口头,必须立下大家公认的硬规矩。”宝塔区南泥湾镇马坊村党支部书记、村委会主任李新的发言朴实有力。他介绍道,村里不仅制定了详尽的村规民约,更成立了红白理事会,对婚丧事宜的规模、宴席标准、礼金数额等作出明确界定——婚宴不超过20桌,每桌标准不超过500元,村内礼金上限200元。

在广西隆林德峨镇弄杂村,曾经的婚丧陋习让村民不堪重负。“过去办一场丧事,宰杀耕牛少则七八头,多则二三十头,花费高达二三十万元。”村党支部书记杨成义回忆道,“老人过世、父债子还、子孙几代背债”的困境,曾是许多家庭的隐痛。

2021年,党员杨寿康在办理父亲丧事时顶住压力,带头拒收“牛礼”,将原计划宰杀的20多头牛减至3头,一举节约20余万元。此后,村里按照广西移风易俗“五个统一”要求,总结经验、制定方案、组建劝导队,让“牛礼”彻底告别“牛债”,白事简办、婚事新办成为全村上下的自觉行动。

随后,江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道马庄村、开封市张庄村、宁夏回族自治区白寺滩村等多地代表相继登台,分享各自在推进移风易俗中的创新举措与丰硕成果……一个个鲜活案例、一条条务实经验,在交流中碰撞出智慧火花,为全国农村移风易俗工作提供了宝贵借鉴。会上,还正式宣布,将今年11月确立为2025年农村移风易俗主题宣传月,让文明新风在全国乡村持续浸润蔓延。

会场之外,乡村集市热闹非凡,乡土韵味与文明新风交相辉映。在国家级非物质文化遗产安塞剪纸展位前,艺人余琴正凝神创作,指尖剪刀翻飞,丰收图景中的四轮车满载红薯、谷子、豆子,月牙纹、水波纹等传统民间元素巧妙点缀,“反对铺张浪费”的文明理念悄然融入艺术创作。“我们不断创新剪纸题材,就是想让古老技艺成为传播移风易俗新风尚的‘活教材’。”余琴手持刚完成的作品,眼中闪烁着传承的坚定。

“ 这幅《生肖猪》以吉祥符号点睛,眼睛处的青蛙寓意镇宅,老话常说‘猪背驮斗,富贵常常有’,双葫芦、双盘肠代表子孙万代,如意与柿子寓意事事顺心。”民间艺人韩树爱正向围观群众介绍画作。如今,她和众多乡土艺人一样,以画笔为媒,描绘乡村新人新事新风尚,用艺术语言展现安塞人民积极向上的精神风貌与对美好生活的无限憧憬。

作为陕北地区设施蔬菜面积最大的县区,安塞的特色农产品展位前香气四溢。有机瓜果蔬菜鲜嫩欲滴,本地特色地椒羊肉香飘四溢,“国家地理标志产品”小米、荞麦、豆类颗粒饱满。这些优质农产品的背后,是广大农户与企业对品牌声誉的珍视,是将诚实守信融入生产销售每一个环节的坚守。这份对品质的执着、对信誉的敬畏,正是乡风淳朴、民风向善的最生动注脚。

“村字号”文化体育发展分会场:“村潮”奔涌佛道坪

● 佛道坪村村民在广场舞龙 记者 祁小军 摄

● 佛道坪村村民在广场舞龙 记者 祁小军 摄

10月30日,一阵高亢嘹亮的子长唢呐声,划破了宝塔区万花山镇佛道坪村的宁静,也正式拉开了以“魅力‘村字号’活力新乡村”为主题的中国文明乡风大会“村字号”文化体育发展分会场活动序幕。这里没有传统的舞台边界,田间地头是天然背景,村巷院落是实景舞台,整个佛道坪村仿佛化作一幅流动的“村字号”活力长卷,每一寸土地都洋溢着蓬勃的朝气。

活动尚未开始,村民们的热情已点燃整个村庄。村街上,人流如织,笑语盈盈。村民呼妮抱着一岁多的孩子,顺着人流感受着热闹。小家伙挥舞着小手,竟也跟着秧歌的节奏咿呀学语。

沿着村街前行,寻着飘来的阵阵香气就来到农特产品展区,红彤彤的延安苹果、饱满的大枣、香甜的红薯整齐排列,杂粮小米的清香与苦荞茶的醇厚交织。陕北羊杂碎制作技艺非遗传承人师媛正将一碗碗地道的延安羊杂碎端给前来参观的嘉宾。“我想让更多人尝尝延安的味道。”师媛笑着说。

村街路上,打陀螺的村民们挥鞭如雨,旋转的陀螺发出嗡嗡声响,活力四射;随后,《南泥湾》《山丹丹开花红艳艳》的歌声响起,村民们自发加入合唱,质朴的歌声直击人心,唱出了陕北人民的坚韧与乐观。太极表演的刚柔并济、陕北秧歌的喜庆热烈,更是让整个村庄沉浸在欢乐的氛围中。

在非遗展示区,剪纸艺人指尖生花,黄陵面花造型别致,布堆画色彩浓郁。宝塔区剪纸传承人马红艳此次为大会专门创作的《村BA》《村超》剪纸作品,线条灵动,将赛场上的拼搏瞬间定格于方寸之间。

室内大厅里,一场凝聚“村字号”成果的盛会同样精彩纷呈。“2025年全国和美乡村村舞交流展示活动”一等奖作品《钱铃舞》率先登场,演员们手持钱铃,舞步轻盈、铃声清脆,展现了乡村舞蹈的独特魅力。“村字号”宣传片通过震撼的视听语言,穿越山河记录下村超赛场的汗水、村舞的灵动、村歌的深情,让现场观众直观感受到全国“村字号”文体活动的蓬勃态势。

“‘ 村字号’不是简单的热闹,而是能变现的文化财富。”在案例分享和成果发布会上,广东农民歌手陈善宝的分享直指核心。他以家乡民俗活动为例,阐述了如何通过文旅融合,让山歌、庙会等乡土文化成为农民增收的“金钥匙”。

“ 乡村是创意的沃土,只要肯扎根,就能长出金果子。”湖南省怀化市麻溪村返乡青年刘逸,道出了万千“ 新农人”的心声。他分享了如何带领村民,将昔日“ 脏乱差”的麻溪村,改造成为“省级美丽乡村”的奋斗历程,展现了青年力量给乡村带来的无限可能。

“ 一场‘村BA’,激活一个村!”山东省招远市大户陈家村文化体育中心主任陈伟卫的分享充满力量。她详细讲述了村里“村BA”从无到有、从默默无闻到火爆出圈的过程,展示了体育如何成为凝聚人心、带动产业的强大引擎。

中国农业大学副教授曲甜说:“‘村字号’文体活动不仅破解了‘如何富起来’的物质命题,更回应了‘富起来之后如何活得更有价值’的精神之问。”她认为,这些活动让乡村老人重拾归属,让留守妇女找到价值,让乡村不再是“空心的家园”,而是充盈的“精神港湾”。

“能把这么大的活动放在咱村,是荣誉更是动力。”佛道坪村党支部书记、村委会主任马保龙黝黑的脸上写满激动与坚定,“看了全国各地的好经验,咱心里更有底了!今后一定带领乡亲们好好干,让佛道坪村越来越好。”

“保护传承农村文化遗产”分会场:乡村根脉共守护

● 家风家训故事舞台剧引人入胜 记者 赵合欢 摄

● 家风家训故事舞台剧引人入胜 记者 赵合欢 摄

10月30日上午,来自全国各地的农民代表、农村文化遗产领域专家学者、农耕技艺传承人、乡村文化能人等齐聚延安文艺纪念馆,中国文明乡风大会“保护传承农村文化遗产”分会场活动在此举行。各界代表围绕“守护乡村根脉 绽放时代华彩”这一主题,通过经验交流、成果展示,凝聚共识,推动农村文化遗产保护传承工作迈向新台阶。

“近年来,宝鸡市坚持把乡土文化保护传承作为赓续中华文脉、促进乡村振兴的重要举措,一体推进保护传承和开发利用,推动乡土文化创造性转化和创新性发展。”在“保护传承农村文化遗产”对话环节,宝鸡市政府党组成员、副市长樊艺文向大家分享宝鸡市挖掘保护传承农村文化遗产的实践经验。

宝鸡作为中华民族的发祥地之一,历史悠久,乡村文化底蕴深厚,农村文化遗产星罗棋布。记录非遗线索2720条,建立非遗项目数据库400余个,成功申报凤翔泥塑、凤翔木版年画、民间社火、西秦刺绣、炎帝祭典、西凤酒酿造技艺等国家级非遗项目6个、省级67个,设立非遗传承基地28个,乡村工匠工作室、传习所86个,建立中小学非遗工作室28个,编制教学辅材15本,联合驻宝高校开设泥塑、年画等非遗专业,累计培养学生1万余人……宝鸡的一系列实践,为各地乡村文明建设、保护传承农村文化遗产提供新思路、新方向。

在分会场外围农村文化遗产展品区,身着布依族民族服饰的第十四届全国人大代表、贵州布依垚文化发展有限责任公司董事长李利的目光被面花、剪纸、花馍、黑陶等民间工艺吸引。

“ 这是我第一次来延安,感到这里的红色文化非常浓郁。看到各地风格各异的非物质文化遗产让我非常开心,也学到很多新东西。作为布依族服饰传承人,我想把这次大会中产生的灵感和我们的文化做一些结合,也希望带动更多年轻人加入我们的非遗传承保护工作中。”李利说。

而让李利驻足时间最长的一件展品出自延安市面花非遗项目代表性传承人雷小梅之手:一株缀满饱满红苹果的果树旁,六七个身着新潮服饰的年轻人正在采摘、装箱、用手机直播带货… …

“ 我希望能通过《智果飘香振兴路》这件作品让更多的人了解和喜欢洛川面花。以后还需继续努力,了解不同人群的喜好,借助电商平台展示面花的制作过程与文化寓意,讲好每一款面花背后的故事。”雷小梅说。

“ 我很荣幸能来到延安。在这样一个重要的地点开这次文明乡风大会,某种意义上是一种回归,也是再次出发,继续带着我们的红色基因,来思考如何更好地保护好、传承好农村文化遗产。”中国美术学院媒体城市研发中心主任高世强感慨道。

农业农村部从2012年开始启动中国重要农业文化遗产挖掘认定工作,目前已发布7批188项中国重要农业文化遗产。这些农业文化遗产见证和代表了历史悠久、博大精深的中华农耕文明,对于弘扬中华优秀传统文化、推进乡村全面振兴、加快建设农业强国具有重要意义。

10月30日,在中国文明乡风大会各个分会场,我市群众载歌载舞、尽展非遗,以饱满的热情欢迎来自全国各地的专家学者、青年人才、农民群众、县乡村基层党组织代表等,将延安的独特魅力展现给来宾,让大家充分感受我市的乡村文明之风。同时,与会嘉宾分享的一个个鲜活案例、一条条务实经验,也为我市培育文明乡风、提高文明乡风建设水平提供了宝贵借鉴。

“党的创新理论进村入户”分会场:思想火花燃乡村

● 合唱《延安是个好地方》 记者 邓志宏 摄

● 合唱《延安是个好地方》 记者 邓志宏 摄 10月30日,中国文明乡风大会“党的创新理论进村入户”分会场活动在宝塔区河庄坪镇赵家岸村举行。全国各地基层文明实践宣讲代表、地方文明办负责人及专家学者齐聚一堂,共同探讨如何让党的创新理论飞入寻常百姓家,让文明乡风推动乡村全面振兴。

“伞头”大秧歌是扎根在黄土高原的文化艺术瑰宝,也是文明乡风的一道亮丽风景。当天,与会代表刚刚抵达赵家岸村,就被一队热情洋溢的迎宾秧歌所吸引,“伞头”用陕北独具特色的秧歌曲调,唱出党的创新理论、创新政策赋予新时代“三农”的新变化、新气象,大家在热闹氛围中感受赵家岸村扑面而来的乡村文明新风。

在河庄坪镇人大主席史文洁的引导下,与会代表们先后观摩了村文明家庭、乡村文化长廊,以及村里的新民宿、老窑洞发展变迁等情况。看过赵家岸村的乡风文明建设实践经验,分会场活动邀请了众多来自全国各地基层一线的实践者、研究者们,通过微宣讲、经验交流和成果展示等形式,勾勒出党的创新理论进村入户的众多“线条”。

文明新风尚更需要年轻力量去引领、去弘扬。如何将党的创新理论融入年轻血液?在微宣讲环节,江苏省太仓市陆渡街道翱翔社区“后浪”街区给出了答案。在这里,来自五湖四海、成长背景各异的青年在24小时开放的“π空间”活动。在休闲区,文明实践云平台将观影体验变为生动的理论课堂;在阅读角,精选的书籍让党的创新理论成果触手可及;每周开展的“星光课堂”围绕国潮复兴等话题,让共识在思想碰撞中凝聚。

在传播党的创新理论队伍中,不只有年轻团体。“陈炉古镇第一讲”抖音创作者吴欢喜是铜川市新时代文明实践资深宣讲员,他通过自学把传统文化与文明实践融会贯通,把传统文化讲出新智慧,把老经典化成群众能听懂、记得住、用得上的语言,把更多文明之美传递给他人,也让陈炉古镇绽放出璀璨的时代光芒,成为产业兴旺、生态宜居、生活富足的乡村振兴鲜活典范。

四川省凉山州喜德县光明镇阿吼村,建起“电力爱心超市”,探索实施“文明新风积分制”,把爱干净、讲诚信、邻里和睦等内容,变成能积分的实在事。

…………

在分享交流环节,来自全国各地的基层文明实践宣讲员代表、地方文明办负责人及专家学者,带来了他们最新的思考与探索。

“ 传播党的创新理论一定要与老百姓的生产生活、实际利益相结合。在形式上,要真正创新老百姓喜欢的短视频、微电影、微宣讲等形式,充分利用好网络载体,让老百姓可以利用碎片化时间随时观看。”中国社会科学院大学马克思主义学院执行院长王维国在接受采访时说。

如何在把理论“讲深讲透”的同时“讲活讲好”,让群众听得懂、坐得住、记得牢,各地都进行了有益探索。

广东省江门市文明实践宣讲员陈晚翠用“音乐党课”让党的创新理论“声”入人心;江西省委宣传部通过文化导师下乡推动党的创新理论进村入户;浙江省安吉县天荒坪镇余村践行“两山”理念让村子环境变美,村民日子变富,百姓心里更加敞亮… …

“ 传播党的创新理论首先要真正走进老百姓,充分利用这些创新理论帮助老百姓解决问题,使其受益,那么老百姓就会真正自觉地学习践行。”余村党支部副书记余小平在分享余村故事时表示。

最后,活动在延安新民歌代表作《延安是个好地方》中落下帷幕。

“深化农村移风易俗”分会场:鼓声阵阵传新风

● 杨成义分享弄杂村移风易俗经验 记者 刘阳 摄

● 杨成义分享弄杂村移风易俗经验 记者 刘阳 摄 深秋的安塞南沟村,层林尽染,天朗气清。10月30日上午9时许,在2025年中国文明乡风大会“深化农村移风易俗”分会场,几十名鼓手列队登场,一场酣畅淋漓的安塞腰鼓表演,拉开了盛会序幕。

看!鼓手们腰间的红鼓如星火跃动,手中的红绸似流霞漫天飞舞。他们随着铿锵鼓点腾跃翻转、对打盘旋,每一个动作都饱含黄土儿女的粗犷豪迈,每一声鼓响都震荡着山川河谷。震天鼓声瞬间点燃全场热情,为这场聚焦乡风文明的盛会注入了蓬勃的乡土活力。

活动中,来自全国各地的县乡村书记、农民群众代表与专家学者齐聚一堂,围绕“深化农村移风易俗,助力乡村全面振兴,加快农业强国建设”这一核心议题,共话实践路径,共谋发展良策。

“ 移风易俗不能只停留在口头,必须立下大家公认的硬规矩。”宝塔区南泥湾镇马坊村党支部书记、村委会主任李新的发言朴实有力。他介绍道,村里不仅制定了详尽的村规民约,更成立了红白理事会,对婚丧事宜的规模、宴席标准、礼金数额等作出明确界定——婚宴不超过20桌,每桌标准不超过500元,村内礼金上限200元。

在广西隆林德峨镇弄杂村,曾经的婚丧陋习让村民不堪重负。“过去办一场丧事,宰杀耕牛少则七八头,多则二三十头,花费高达二三十万元。”村党支部书记杨成义回忆道,“老人过世、父债子还、子孙几代背债”的困境,曾是许多家庭的隐痛。

2021年,党员杨寿康在办理父亲丧事时顶住压力,带头拒收“牛礼”,将原计划宰杀的20多头牛减至3头,一举节约20余万元。此后,村里按照广西移风易俗“五个统一”要求,总结经验、制定方案、组建劝导队,让“牛礼”彻底告别“牛债”,白事简办、婚事新办成为全村上下的自觉行动。

随后,江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道马庄村、开封市张庄村、宁夏回族自治区白寺滩村等多地代表相继登台,分享各自在推进移风易俗中的创新举措与丰硕成果……一个个鲜活案例、一条条务实经验,在交流中碰撞出智慧火花,为全国农村移风易俗工作提供了宝贵借鉴。会上,还正式宣布,将今年11月确立为2025年农村移风易俗主题宣传月,让文明新风在全国乡村持续浸润蔓延。

会场之外,乡村集市热闹非凡,乡土韵味与文明新风交相辉映。在国家级非物质文化遗产安塞剪纸展位前,艺人余琴正凝神创作,指尖剪刀翻飞,丰收图景中的四轮车满载红薯、谷子、豆子,月牙纹、水波纹等传统民间元素巧妙点缀,“反对铺张浪费”的文明理念悄然融入艺术创作。“我们不断创新剪纸题材,就是想让古老技艺成为传播移风易俗新风尚的‘活教材’。”余琴手持刚完成的作品,眼中闪烁着传承的坚定。

“ 这幅《生肖猪》以吉祥符号点睛,眼睛处的青蛙寓意镇宅,老话常说‘猪背驮斗,富贵常常有’,双葫芦、双盘肠代表子孙万代,如意与柿子寓意事事顺心。”民间艺人韩树爱正向围观群众介绍画作。如今,她和众多乡土艺人一样,以画笔为媒,描绘乡村新人新事新风尚,用艺术语言展现安塞人民积极向上的精神风貌与对美好生活的无限憧憬。

作为陕北地区设施蔬菜面积最大的县区,安塞的特色农产品展位前香气四溢。有机瓜果蔬菜鲜嫩欲滴,本地特色地椒羊肉香飘四溢,“国家地理标志产品”小米、荞麦、豆类颗粒饱满。这些优质农产品的背后,是广大农户与企业对品牌声誉的珍视,是将诚实守信融入生产销售每一个环节的坚守。这份对品质的执着、对信誉的敬畏,正是乡风淳朴、民风向善的最生动注脚。

“村字号”文化体育发展分会场:“村潮”奔涌佛道坪

● 佛道坪村村民在广场舞龙 记者 祁小军 摄

● 佛道坪村村民在广场舞龙 记者 祁小军 摄 10月30日,一阵高亢嘹亮的子长唢呐声,划破了宝塔区万花山镇佛道坪村的宁静,也正式拉开了以“魅力‘村字号’活力新乡村”为主题的中国文明乡风大会“村字号”文化体育发展分会场活动序幕。这里没有传统的舞台边界,田间地头是天然背景,村巷院落是实景舞台,整个佛道坪村仿佛化作一幅流动的“村字号”活力长卷,每一寸土地都洋溢着蓬勃的朝气。

活动尚未开始,村民们的热情已点燃整个村庄。村街上,人流如织,笑语盈盈。村民呼妮抱着一岁多的孩子,顺着人流感受着热闹。小家伙挥舞着小手,竟也跟着秧歌的节奏咿呀学语。

沿着村街前行,寻着飘来的阵阵香气就来到农特产品展区,红彤彤的延安苹果、饱满的大枣、香甜的红薯整齐排列,杂粮小米的清香与苦荞茶的醇厚交织。陕北羊杂碎制作技艺非遗传承人师媛正将一碗碗地道的延安羊杂碎端给前来参观的嘉宾。“我想让更多人尝尝延安的味道。”师媛笑着说。

村街路上,打陀螺的村民们挥鞭如雨,旋转的陀螺发出嗡嗡声响,活力四射;随后,《南泥湾》《山丹丹开花红艳艳》的歌声响起,村民们自发加入合唱,质朴的歌声直击人心,唱出了陕北人民的坚韧与乐观。太极表演的刚柔并济、陕北秧歌的喜庆热烈,更是让整个村庄沉浸在欢乐的氛围中。

在非遗展示区,剪纸艺人指尖生花,黄陵面花造型别致,布堆画色彩浓郁。宝塔区剪纸传承人马红艳此次为大会专门创作的《村BA》《村超》剪纸作品,线条灵动,将赛场上的拼搏瞬间定格于方寸之间。

室内大厅里,一场凝聚“村字号”成果的盛会同样精彩纷呈。“2025年全国和美乡村村舞交流展示活动”一等奖作品《钱铃舞》率先登场,演员们手持钱铃,舞步轻盈、铃声清脆,展现了乡村舞蹈的独特魅力。“村字号”宣传片通过震撼的视听语言,穿越山河记录下村超赛场的汗水、村舞的灵动、村歌的深情,让现场观众直观感受到全国“村字号”文体活动的蓬勃态势。

“‘ 村字号’不是简单的热闹,而是能变现的文化财富。”在案例分享和成果发布会上,广东农民歌手陈善宝的分享直指核心。他以家乡民俗活动为例,阐述了如何通过文旅融合,让山歌、庙会等乡土文化成为农民增收的“金钥匙”。

“ 乡村是创意的沃土,只要肯扎根,就能长出金果子。”湖南省怀化市麻溪村返乡青年刘逸,道出了万千“ 新农人”的心声。他分享了如何带领村民,将昔日“ 脏乱差”的麻溪村,改造成为“省级美丽乡村”的奋斗历程,展现了青年力量给乡村带来的无限可能。

“ 一场‘村BA’,激活一个村!”山东省招远市大户陈家村文化体育中心主任陈伟卫的分享充满力量。她详细讲述了村里“村BA”从无到有、从默默无闻到火爆出圈的过程,展示了体育如何成为凝聚人心、带动产业的强大引擎。

中国农业大学副教授曲甜说:“‘村字号’文体活动不仅破解了‘如何富起来’的物质命题,更回应了‘富起来之后如何活得更有价值’的精神之问。”她认为,这些活动让乡村老人重拾归属,让留守妇女找到价值,让乡村不再是“空心的家园”,而是充盈的“精神港湾”。

“能把这么大的活动放在咱村,是荣誉更是动力。”佛道坪村党支部书记、村委会主任马保龙黝黑的脸上写满激动与坚定,“看了全国各地的好经验,咱心里更有底了!今后一定带领乡亲们好好干,让佛道坪村越来越好。”

“保护传承农村文化遗产”分会场:乡村根脉共守护

● 家风家训故事舞台剧引人入胜 记者 赵合欢 摄

● 家风家训故事舞台剧引人入胜 记者 赵合欢 摄 10月30日上午,来自全国各地的农民代表、农村文化遗产领域专家学者、农耕技艺传承人、乡村文化能人等齐聚延安文艺纪念馆,中国文明乡风大会“保护传承农村文化遗产”分会场活动在此举行。各界代表围绕“守护乡村根脉 绽放时代华彩”这一主题,通过经验交流、成果展示,凝聚共识,推动农村文化遗产保护传承工作迈向新台阶。

“近年来,宝鸡市坚持把乡土文化保护传承作为赓续中华文脉、促进乡村振兴的重要举措,一体推进保护传承和开发利用,推动乡土文化创造性转化和创新性发展。”在“保护传承农村文化遗产”对话环节,宝鸡市政府党组成员、副市长樊艺文向大家分享宝鸡市挖掘保护传承农村文化遗产的实践经验。

宝鸡作为中华民族的发祥地之一,历史悠久,乡村文化底蕴深厚,农村文化遗产星罗棋布。记录非遗线索2720条,建立非遗项目数据库400余个,成功申报凤翔泥塑、凤翔木版年画、民间社火、西秦刺绣、炎帝祭典、西凤酒酿造技艺等国家级非遗项目6个、省级67个,设立非遗传承基地28个,乡村工匠工作室、传习所86个,建立中小学非遗工作室28个,编制教学辅材15本,联合驻宝高校开设泥塑、年画等非遗专业,累计培养学生1万余人……宝鸡的一系列实践,为各地乡村文明建设、保护传承农村文化遗产提供新思路、新方向。

在分会场外围农村文化遗产展品区,身着布依族民族服饰的第十四届全国人大代表、贵州布依垚文化发展有限责任公司董事长李利的目光被面花、剪纸、花馍、黑陶等民间工艺吸引。

“ 这是我第一次来延安,感到这里的红色文化非常浓郁。看到各地风格各异的非物质文化遗产让我非常开心,也学到很多新东西。作为布依族服饰传承人,我想把这次大会中产生的灵感和我们的文化做一些结合,也希望带动更多年轻人加入我们的非遗传承保护工作中。”李利说。

而让李利驻足时间最长的一件展品出自延安市面花非遗项目代表性传承人雷小梅之手:一株缀满饱满红苹果的果树旁,六七个身着新潮服饰的年轻人正在采摘、装箱、用手机直播带货… …

“ 我希望能通过《智果飘香振兴路》这件作品让更多的人了解和喜欢洛川面花。以后还需继续努力,了解不同人群的喜好,借助电商平台展示面花的制作过程与文化寓意,讲好每一款面花背后的故事。”雷小梅说。

“ 我很荣幸能来到延安。在这样一个重要的地点开这次文明乡风大会,某种意义上是一种回归,也是再次出发,继续带着我们的红色基因,来思考如何更好地保护好、传承好农村文化遗产。”中国美术学院媒体城市研发中心主任高世强感慨道。

农业农村部从2012年开始启动中国重要农业文化遗产挖掘认定工作,目前已发布7批188项中国重要农业文化遗产。这些农业文化遗产见证和代表了历史悠久、博大精深的中华农耕文明,对于弘扬中华优秀传统文化、推进乡村全面振兴、加快建设农业强国具有重要意义。