发布日期:2017年11月16日

新中国从这里走来

远眺西柏坡纪念馆及纪念碑 本报记者 祁小军 摄

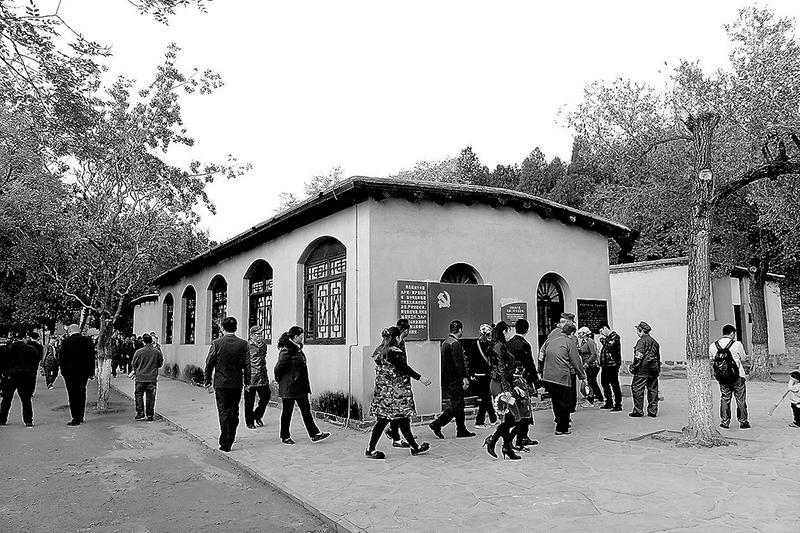

远眺西柏坡纪念馆及纪念碑 本报记者 祁小军 摄  游客在西柏坡七届二中全会旧址参观 本报记者 祁小军 摄

游客在西柏坡七届二中全会旧址参观 本报记者 祁小军 摄  西柏坡新华社旧址 本报记者 祁小军 摄

西柏坡新华社旧址 本报记者 祁小军 摄 西柏坡坐落在河北省石家庄市平山县太行东麓,滹沱河擦村而过,两岸滩地肥美,聂荣臻曾誉称它和邻近的黄泥、郭苏等村庄为“晋察冀边区的乌克兰”。

10月23日,记者结束了山西兴县蔡家崖的采访后,赶在下午4点前来到西柏坡中共中央旧址。眼前的旧址大院背靠山坡,面前一望无垠的池水,波光粼粼。

据了解,现在的中共中央旧址大院是1958年修建岗南水库后,于1971年开始在原址北面山坡上按原布局、利用原房屋构件等复原修建的。

1948年5月中旬,毛主席率领中共中央、中国人民解放军总部移驻这里,西柏坡成为中国共产党领导全国人民和人民解放军与国民党进行战略大决战、创建新中国的指挥中心。

1948年9月12日至1949年1月31日,党中央指挥了震惊中外的辽沈、淮海、平津三大战役,解放了东北全境和平、津两市,基本解放了长江以北的华东中原地区和华北,共歼灭和改编国民党军154万余人,基本消灭了国民党主要军事力量。

1949年3月5日至13日,七届二中全会在西柏坡胜利召开。毛主席主持会议并作了题为《一中全会以来的形势和任务》的重要报告。会议确定了促进革命迅速取得全国胜利的各项方针;规定了党在全国解放以后,政治、经济、外交方面应当采取的基本政策,以及使中国由农业国转变为工业国,由新民主主义社会转变为社会主义社会的总任务和主要途径;指出夺取全国胜利,只是万里长征走完了第一步,告诫全党“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”这次会议对促进和迎接全国胜利解放,以及保证中国革命实现伟大的战略转变,从政治上、思想上和理论上作了必要而充分的准备。

3月23日,中共中央、中央军委和中国人民解放军总部,由西柏坡出发,挺进北平,毛主席形象地喻之为“进京赶考”。临行前毛主席把中央直属机关干部和警卫人员召集起来,语重心长地告诫大家:“我们就要进北平了。我们进北平,可不是李自成进北京。他们进北京腐化了,我们共产党人进北平是继续干革命,建设社会主义,直到共产主义。”

跟随着讲解员的脚步,董必武旧居、刘少奇旧居、毛泽东旧居、习仲勋旧居……一个个土墙泥顶的小平房渐次进入记者视线,和延安时期一样,平房里都摆放着简单的办公和生活用品,整洁干净,共产党人艰苦朴素的生活作风扑面而来。

毛主席旧居是一个独立小院,办公室放着四个会客用的皮沙发,工作桌上放着笔墨和杯子等小物件,寝室里放着床和一个澡盆。旧居前院有一个磨盘,讲解员介绍说,当时毛主席的地图放在这个磨盘上,和大家一起研究解放全中国的方针策略。

周恩来曾说:“西柏坡是党中央毛主席进入北平解放全中国的最后一个农村指挥所,指挥三大战役在此,开党的七届二中全会在此。”西柏坡“新中国从这里走来”“中国命运定于此村”的美誉自此而来。社会主义新时代也从此开启。

记者手记:

西柏坡是“转战之路”新风貌采访的最后一站,记者在这里采访的时候,正值党的十九大召开之际。这次的采访活动虽然结束了,但是新的征程却刚刚开始。十九大报告指出,“时代是思想之母,实践是理论之源。”报告站在历史和时代的高度,鲜明提出了新时代中国特色社会主义思想,深刻回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题。作为新闻工作者,我们更应紧紧抓住实现中华民族伟大复兴中国梦这个主题,积极响应新时代召唤,紧扣新时代脉搏,与伟大祖国同振,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往,竭尽所能,作出自己应有的贡献。