发布日期:

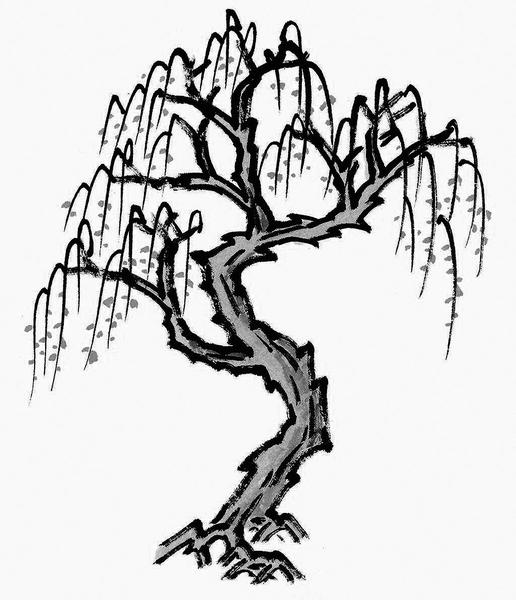

树是心中神

风轻一阵重一阵,云雾随着风变化,这一处重了,另一处就轻了。另一处轻了,这一处就重了。木板铺成的栈道,被切成东一截西一截,像零乱的思绪,时断时连。

风轻一阵重一阵,云雾随着风变化,这一处重了,另一处就轻了。另一处轻了,这一处就重了。木板铺成的栈道,被切成东一截西一截,像零乱的思绪,时断时连。 越往上走风越大,风变成奇奇怪怪的形状,把云雾吓跑了,跑得影子也没有了,山开始现出原形。

栈道左边是土墈,漫不经心地长些水竹、苔藓、杂草,右边竖着齐腰高的木栅栏,云雾刚刚撤退,手摸上去,还能感觉到它们留下的湿润。木比铁好,是一种有温度的物质。土墈和木栅栏外都是树,高的、矮的,大的、小的,弯的、直的,它们用各不相同的姿势,爬过一面山坡,再爬过一座山谷,这样呈波浪式地爬过去,一直爬到天那边去了。

我在山里长大,对树木的熟悉就像熟悉我的掌纹,活着的树、死了的树、不死不活的树都见过,常见的树几乎都能叫出它们的名字。在这里,我觉得我原有的经验是那么可怜,有很多的树居然从未见过。我细细看那些树上悬挂的牌子,栲树、青冈、珙桐、黄杨、响叶杨、桦木、枫香、枫杨,面对一个个陌生的名字,就像完成了一次穿越,来到了树木的大观园。这个秋天的上午,梵净山给我上了一堂生动的植物课。

我一路慢慢看过去,这些树不管大小,也不管弯直,不管认识的还是不认识的,干上都裹满了青苔。在我的经验里,长在树上的青苔都不起眼,薄薄的、淡淡的,如早春遥看有、近看无的草色,如古时候的女子淡扫蛾眉。而这些青苔,却一下子破坏了我的经验,长长的茎蔓随风飘拂,苍老、朴拙,仿佛结着时间的丝网。似乎只要一伸手,你就把时间满满地握在手里了。这样一种生长极其缓慢的东西,得多少个年头才能长成这副样子?这些树,到底在这里生长了多久?是不是水退山出的时候就已经在这里安了家?

天和地始终在变化。我想起两个词语,一个是白云苍狗,是说天空变化的,一个是沧海桑田,是说地上变化的。这种颠覆式的变化一直在上演,但没有人完整地见证过,相对于这个隐逸于万象之后的漫长而宏大的过程,人的生命太短促了。我们所看到的,大概只能算一滴水珠的影子。恐怕只有这些树见证过其中较为完整的一段,海水怎样退去,山峦怎样隆起,鱼虾如何埋到地下变成了化石。只是它们什么也不肯说,把这样一个秘密储存在枝叶纹理里。也许它们已经不止一次地说过,只是我们一句也没有听懂。

古老的树,还将继续古老,仿佛一个个神,神从未年轻过,刚诞生就这样古老。他们总是那副样子,乐呵呵的,用淡定的目光,打量着天空、大地、风雨、霜雪,身边一众生灵。那样的话真好,满山满岭都站着慈祥的神。路过的人望一眼,或者对着他们微微一笑,便有了佛性。一座山的佛性,并非完全来自于某一座古刹,早晚的鼓声和钟声,以及诵经的声音,也来自于一草一木。

即便它们并未成神,也没有关系,树本身就是人心中的神。人的心那么大,总有一块地方是留给神住的,也就是说,每一个人心里都住着一个神,神是人精神的依赖。人和神的关系就像人和树的关系一样,是一种说不清的关系。无论你身在哪里,你都会觉得需要一棵树,很久没有看到一棵树,你会觉得心空了,日子过得茫然了,你会想念它、牵挂它,而你,又说不清为什么需要,也说不清为什么想念。

阳光稀薄如水,落在我身上,仿佛充满了仁慈。我一路慢慢走着,我觉得我不是走向秋天,是走向灵魂的深处。