发布日期:2023年10月25日

愿将此生许青山

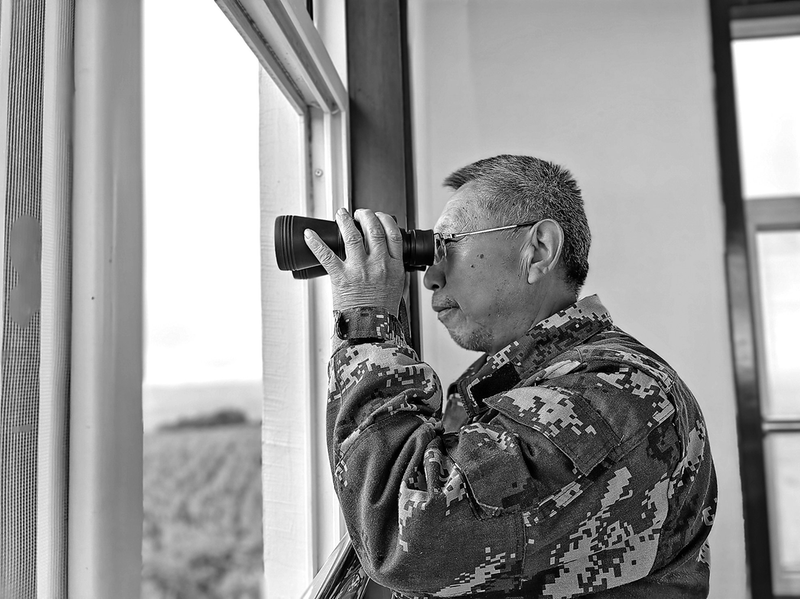

张国田用望远镜仔细地观察周围林海

张国田用望远镜仔细地观察周围林海 记者 樊小帅 雷荣 通讯员 张鹏

一个望远镜,一个水杯,一身迷彩服,这是张国田简单而常用的装备。

5层塔,20米高度,120级台阶,往返一趟得10分钟,这段路程张国田每天要往返数次。

东至旗杆庙、西至洛川李家河、北至洛宜公路、南至三岔镇,32万亩的林地,这是张国田日夜“守护”的辖区。

张国田是延安市黄龙山国有管理局官庄国有生态实验林场崾崄瞭望台的瞭望员。1987年,刚毕业的张国田一头扎进林场,1993年登上瞭望塔,30年如一日,独自一人坚守在高高的瞭望台上,默默守护着心中的那片林海。

塔顶的风景

站在塔顶,57岁的张国田脑海中浮现出27岁的自己。

那一年,张国田第一次登上瞭望塔,眺望眼前那片林。“传递中转任务。”这份使命,跨越三十个寒来暑往,从“小张”传递到了“老张”。

“树尖摆动轻,风力就是2~3级,风车的风扇叶子往哪转,风就从哪来……”一说起工作,张国田的话就多起来。

“2023年10月2日,阴;风向东南、风力2~4级;火险等级:不易燃烧……”每天登塔,张国田一边详细观测一边记录,遇到烟点火情等突发情况,第一时间上传下达。

“平常是每天早7点到晚10点,每个小时登塔1次,得来回15趟。”张国田说,“忙起来的时候,上来就下不去了,我就把水杯拿上,忙完再下去。”

塔顶不足15平方米的小屋,四面窗户、一张小桌。一到寒冬,瞭望的时候把窗户一开,冷风直往身上灌,冻得人手脚僵硬。

越是天冷干燥,越是防火高风险期,塔上需要有人全天候值班,他顶着冷风一守就是一天。张国田却淡淡地说,肩上的责任大着呢,要不停地看。

看的,不仅是那片林,更是百姓的幸福盛景。

张国田清晰记得,1999年以前,辖区林木凋敝、水土流失严重。90年代末,“退耕还林”启动后,黄龙县拉开“绿色革命”序幕。历经20多年,张国田眼前这片林逐年草丰林茂,绿色版图不断扩大,林区所在的黄龙被称为“陕西一叶肺”。

张国田目睹着草木生灵的成长,最先感知着四季变化。“油松、辽东栎、白桦,塔前的草、山上的木,都是我看着长大的,一年比一年高。”

山里哪个季节最好看?张国田说是色彩斑斓的秋天。但他没工夫欣赏,秋天落叶后直到来年春天草木发芽前,都是防火高风险期,张国田一刻也不能放松。

一面烟村袅袅、一面公路蜿蜒、一面郁郁葱葱、一面辽阔远山。“青山绿水,就是我们这里最美的风景。”站在塔上,张国田指着远山无比自豪。

塔上的故事

1987年,年仅20岁的张国田远离家乡山东菏泽,入职于官庄林场,当起了护林员。第7年,被调往崾崄瞭望台。

此时,张国田刚刚结婚3年,儿子2岁,家人都远在山东老家。守塔一年后,张国田将妻儿接到了距离瞭望台4里路的崾崄乡。

“看,那就是我家,都能看见生火做饭的烟。”在塔顶,张国田指着家的方向,眼里满含柔情。

“工作不难干,就是寸步不敢离。”只因这个原因,张国田此生最大的遗憾就是没能照顾好家庭。

2013年,张国田的母亲身患脑萎缩,病情最严重的时候,弟弟通知他尽快回家。

“交通不便,最快的班车也得到第二天。”那一夜,张国田坐在塔上小桌前,整整一夜,焦急、愧疚、担忧……前半生所有的不安都在这一夜用尽了。

天刚亮,张国田便急匆匆地踏上了归乡路。200多公里的班车、700多公里的火车,辗转换乘,到家已是第二天早上。

一进院,张国田看到弟弟叫母亲吃饭,无论怎么敲门拍门,老太太就是不开门,还隐约听到屋里传来打碎东西的声音。

“母亲把他的手都抓烂了,就是不让人进,谁也不见。”弟弟说。

张国田再也绷不住了,一声“妈”还没叫出口,已是泪流满面。

“妈,是我,国田。”

“国田,是你吗?你回来了?”

一扇门终于开了,母亲这是在等他呀!

“原谅儿子责任在身,身不由己,不能常常尽孝。”母子相拥而泣,张国田长跪不起。

这一次,张国田陪着老母亲住院看病,端茶倒水,侍奉床前,无微不至,仿佛要把几十年来亏欠家人的都一股脑补上似的。

半个月后,母亲病情好转,张国田又匆匆赶回瞭望台。那里,更是一刻也离不开他。

这一辈子,对于工作,张国田无愧于心。而对家人的愧疚,却像一根刺,永远地扎在心里,难以释怀。

塔上的变化

四季更迭,变换的不仅是景色,还有瞭望台。

90年代的瞭望台,只有3间平房,吃水得从镇上拉。一架小推车上只能放6个水桶,张国田省着用只能维持10天。3里山路,曲折蜿蜒,遇上雨雪天气,土路上湿滑泥泞。用水也艰难,常常是洗菜水浇花、洗碗水浇地,两三天洗上一把脸,洗澡更是难得“奢侈”一回。

比起生活艰苦,更让人“发疯”的是安静。

孤身守在塔上的张国田,平日里连个说话的人都没有。一个人做饭吃饭,一个人爬上爬下,一个人年复一年,一塔一人三餐四季,陪着他的,只有这座瞭望塔。

为了让自己忙起来,忘记这可怕的寂静,张国田在院子里开辟了一个小小的菜园子,种满了白菜、卷心菜、豆角。

“给你们浇浇水、疏疏土,这下好好长。”张国田闲来无事就在菜园子忙活,跟它们说着话,日子仿佛没有那般寂寥了。

“想家的时候,就站在塔上望一望、喊一喊。有风呢,他们说不定就听到了。”90年代,瞭望台上唯一的通信工具是摇把电话,打去山东老家得转机,有时候几次三番地折腾,张国田都和家人通不上话。

2005年有了手机,但是山里信号不稳定,张国田就站在塔顶上,到处找信号。和家人说不上话的时候,焦急、思念、愧疚……各种情绪一股脑地涌满胸膛,整个心里都鼓鼓的。

“现在好了,人人都有手机,信号也好,再也不会和家人失联了。”2020年瞭望台翻建,张国田搬进了新宿舍,宿舍里有了独立卫生间,自来水也通上了,居住条件大大改善。

“条件改善好了,更要在塔上守好。”再有两年半张国田就退休了,在塔上看过的1万多个日出日落,成了独属于他的浪漫。

在林草没过脚踝的树丛中进山,在炎热的夏季忍受蚊虫叮咬,在防火期的提心吊胆不停监测,在远离都市的繁华中坚守初心……这些足以“劝退”很多人的困难,却是张国田守了30多年的日常。

“我没啥困难,还有很多同事比我的条件还要艰苦。”张国田说,“用我一生迎着日出、伴着星辰,用心守护那片林海、守护那片金山银山。”