发布日期:2023年12月28日

告别“走四方” 创业在家乡

▶村民在苍术基地劳作

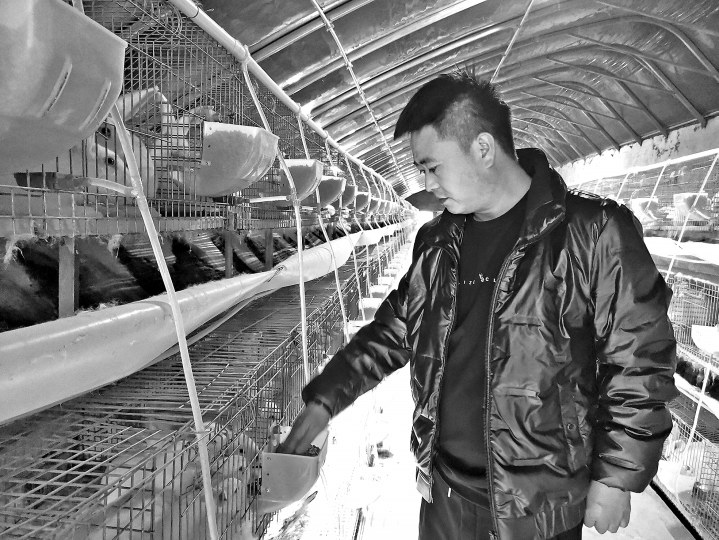

▶村民在苍术基地劳作  ▼徐涛喂养兔子

▼徐涛喂养兔子 记者姜顺高娜通讯员王静雯

“张叔,还认得我吗?”“张书记,咱村发展越来越好了!”……

12月4日,吃完午饭,黄陵县店头镇建庄村党支部书记张海灵在村里转悠时,又遇到一些“生面孔”跟他打招呼。

47岁的张海灵不敢想象,曾经想尽办法往出跑的村民,如今却一个劲儿地往回返。不足200人的“空心村”,转眼回来近700人。

“才几年,儿时熟悉的热闹场景又回来了!”张海灵感慨道。

再回村:幸福有盼头

虽说靠山吃山,靠水吃水,建庄村背靠陕西省重要能源工业基地店头镇,却很难享受到能源发展带来的红利。

“坐车到镇上得40分钟,交通不便,产业薄弱。但凡有点本事的村民都想办法往外奔,留下的村民就种点玉米,光景很恓惶。”张海灵回忆着昔日的情景。

从2000年开始,外出务工成了建庄村村民增收的主要途径。10多年时间,千余人的村子走得只剩下妇孺老弱,村民除了种玉米谋生外,也会采摘野生苍术补贴家用。

村民朱忠孝长期在外跑运输,见多识广。2015年年底,他偶然了解到,内蒙古有人将野生苍术进行人工种植,收益颇丰。于是,朱忠孝决定放弃运输,回村赌一把。

“想致富,就要敢于第一个吃‘螃蟹’。”回村种苍术,朱忠孝信心满满。

从省内到省外,为了学习技术、摸清市场,朱忠孝自掏腰包,带着村民跑遍了全国知名苍术种植区。

2016年,7户村民跟着朱忠孝试种苍术。到第三年,第一茬苍术就让每户村民挣得盆满钵满。

“当时我种了3亩,一共收入12万元,种玉米的效益哪能跟这比。”村民王尊英说道。

“种苍术、能致富”。一时间,消息四处传开,吸引许多外出村民纷纷回来,加入苍术种植“大军”。2018年至今,全村回流人口近700人,种植苍术3200亩,产值2000余万元。

留得住:日子有奔头

离村的那一刻,李枝刚没有想过自己会再回来。

2003年,21岁的李枝刚从部队退伍到深圳闯荡。彼时的他对未来充满信心:“不混出个样儿,绝不回村!”

但2016年,李枝刚“食言”了。“漂泊了13年,我当过保安、打过零工,本分敬业,可苦日子还是望不到头。”年末,他带着微薄的积蓄回到了村里。

看到村民种起了苍术,李枝刚也产生了兴趣,便试种了3亩。2019年,第一茬苍术就收入10多万元。高兴之余他有了扩大规模的想法,但钱从哪来,他又犯了愁。

“不回来,是你们的意愿;回来,留不住就是咱村上的问题,这事儿我给你办。”张海灵拍着胸口向李枝刚保证。

人口不断回流,产业不断兴起,建庄村“两委”班子意识到,村子要恢复昔日烟火气,就得让回来的人安心留下。在镇、村两级的协调下,一项项扶持政策接踵而至。

每年每亩补贴500元,不够还能申请贷款。县上的特色产业奖补和金融机构的创业贷款政策,帮李枝刚跨过了创业“资金关”;

线上答疑、线下讲座,实地指导。县农业部门和镇政府不定期组织的技术扶持,帮李枝刚攻克了“技术关”;

村里统一收购、统一销售。村集体经济合作社的产销一体服务,帮李枝刚解决了“销售关”。

2020年后,李枝刚趁热打铁又种了25亩,预计明年收入50多万元。

“没有好政策,就没有好日子。”李枝刚感慨,“回得来,还要能赚钱,才能留得住人。”

如今,李枝刚又和两个弟弟合办起了家庭农场,还盖了新房子、买了小轿车,日子越过越红火。

望得见:乡愁在心头

34岁的徐涛是回村人中最年轻的一个。他的回来,最高兴的是年迈的父母。

徐涛十几岁就外出打拼,好的时候每月能挣3万元,但挣得再多,他始终还是放心不下家中的父母。

“我两个姐姐出嫁后,爸妈跟前一直没有人照顾。”想起父母,徐涛心里充满自责。

“是时候回家了。”2022年10月,徐涛回到父母身边,养起了兔子。自己负责养殖技术、对外销售,父母负责日常喂养、圈舍清理。

“只要是儿子做的决定,我就支持,一家人在一起,挺好的。”父亲徐兴富说。

在父母的帮衬下,半年多时间,养殖场由500只种兔,发展到5000多只。眼下,第一批2000多只出栏在即,徐涛回村后的第一桶金也即将收入囊中。

“兔子一年可以出栏七八次,销售不存在任何问题。”徐涛计划明年再建一个养殖棚,开办一家农家乐。

“工作没有那么累,收入不比城里差。”徐涛感慨道,“家乡这么美,我为什么还要背井离乡呢?”

如今,建庄村人居环境得到优化美化,惠农政策进一步强化,基础设施不断完善,更多身处异乡的村民正在踏上返乡之路。“谁说咱村的人只想‘走四方’,现在明明是创业在家乡嘛。”张海灵感慨道。