发布日期:2024年05月13日

种植养殖比翼齐飞 传统文化锦上添花

● 整齐排列的温室大棚

● 整齐排列的温室大棚  ● 张兵打掐黄瓜枝蔓

● 张兵打掐黄瓜枝蔓  ●村民重新扭起了秧歌

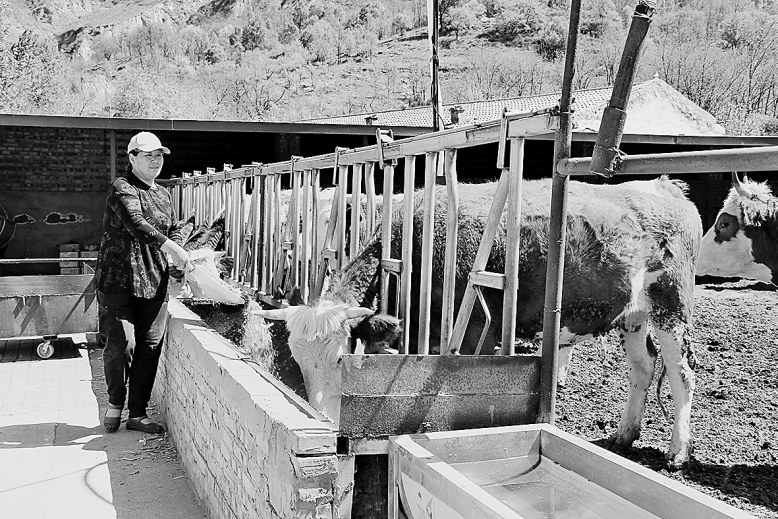

●村民重新扭起了秧歌  ● 白士勤喂牛

● 白士勤喂牛 通讯员 郝丽萍 记者 朱佳雨

以前的白坪村由于地理位置偏僻,加之川地少而梁峁多,村民们光景过得紧巴巴。

如今的白坪村山清水秀、环境优美,水电路网通到了家门口,门前种植的花草随风摇曳,香气扑鼻,远处的休闲广场时不时传来欢声笑语。如今的白坪村,对面山上建了一座座大棚,村民家中盖起圈舍搞起养殖,村民生活好了、腰包鼓了,兴趣盎然间捡拾起沉寂30余年的传统秧歌再度扭了起来……

1 谋出路 建大棚 村集体经济从无到有

烈日炎炎,走进白坪村大棚产业基地,一座座高标准日光温室大棚排列整齐,不断向远方延伸……大棚外面,种植户们三两成群悠闲地聊着天。

产业兴则乡村兴。白坪村的大棚2023年建立,村党支部通过两期流转土地363余亩,建成五代大棚82座,成为该村产业发展的“示范基地”。大棚主要种植西红柿、黄瓜、西瓜、小瓜。

“村里产业薄弱,经济基础差,村民们光景过得一般,村集体经济更是没有。”白坪村党支部书记白林说,“去年,镇党委带着我们各村党支部书记外出参观学习,鼓励大家土地集中管理,壮大村集体经济,我们看见了成效,效果都不错。”

昔日的贫困村在见识到“别人”发展农业产业过上红火光景后,开始千方百计想招子,撸起裤腿蹚路子。

白林说:“为彻底破解白坪村产业薄弱的困境,我们先后提出发展果园、养殖场、大棚等多条思路,在各个村组开会讨论、挨家挨户了解村民意愿后,经过反复考量、仔细研究,最终选择群众最为支持的大棚产业作为突破点。”

为了确保产业发展顺利可靠,白坪村党支部召开支委会4次,村民会议3次,项目方案先后作了3次调整,并带领种植户们学习培训较成熟的栽植、管护技术,建立起白坪村的产业方阵,有了让村民勤劳致富的载体。

来到村民张兵的蔬菜大棚,掀开门帘,通过低矮的门道,里面豁然开朗、生机盎然,翠绿成串的黄瓜吊长在黄瓜枝蔓上,一垄垄一排排整齐排列着。正忙着通风放水的张兵说:“我今年是第二年种植大棚,虽然种植经验不多,但是大棚内的黄瓜长势还是不错的,我早上采摘的黄瓜已经被批发商贩拉走了。”

受市场行情影响,黄瓜发价八毛一斤,张兵笑着说,“虽然价钱有点低,但是我的黄瓜长得好,摘多少卖多少,还有技术员隔三岔五现场指导种植技术,我相信黄瓜会卖出一个好价钱的。”

张兵种了两个大棚,另一棚里种着西红柿。热情好客的张兵说,我的黄瓜好吃,西红柿品种是普罗旺斯,吃起来口味更好。

站在自动化轨道旁边,张兵笑着说:“今天早上发了50箱西红柿,一箱装33斤,一斤2元。你们别看这么多的西红柿,其实摘起来不费力,拉运更是省力。这个轨道是智能化的,装满蔬菜的箱子可以直接送到大棚门口,特别方便省力。”

轻松种大棚,一年收入10多万元。像张兵一样的种植户还有很多。

规模化的设施农业,标准化的蔬菜施肥和病虫害防治,配套水肥一体化设备、节水滴灌设施,实现机械化作业。同时,村党支部积极联系客商,搭建起销售平台,蔬菜收购价格高,村民们种植蔬菜的积极性更高了。白林信心满满地介绍,采用“党支部+村股份经济合作社+农户”的模式,村集体经济收入预计达到40万元。

基础实,才会行得稳;动力足,方能走得远。白林说:“发展乡村特色产业,说到底是为了拓宽农民增收致富的渠道。村党支部会广泛征求村民意见,不断完善利益联结机制,真正让广大农民共享产业发展成果。”

2 养殖大户带小户 群众致富多条路

走进白坪村白士勤家的养殖圈舍,一阵阵牛叫声传来。白士勤正忙着拌料、上草,一头头膘肥体壮的牛争先恐后地吃着草料。

白士勤说:“目前圈里存栏牛30余头,猪400余头。喂牛和猪的饲料基本上都是机器操作,比较节省人力。”

从小圈舍到规模养殖场,从最开始的两三头牛到现在的30余头,十几头猪到现在的400余头,历经市场沉浮,白士勤总结摸索出自己的一套养殖售卖经验。

“养殖业最大的风险是市场行情,其次是疫病,做好预防,同时注意饮水和卫生就不会有太大问题……”不善言辞的白士勤说起“养牛经”却头头是道,他一边给牛喂食,一边回忆起当初自己建养牛场的过程。

10年前,白士勤在外务工,一年辛苦干活挣不了2万元,在偶然看到别人通过养殖发家致富后,他回到家里,在全家人的反对中将家里积攒的所有家当10多万元全部投入到建立圈舍和购买猪仔之中,开始了专心养猪。

“那时候家里没钱,所有钱让我一下子全花完了,还借了不少外债,我的压力特别大,白天在圈里看一天,晚上也要起来几次看看,愁得睡不着。好在运气好,在我的精心管理下,猪仔生长得很好,只要育肥到一定程度就可以出售,出栏率很高。”白士勤说。

近几年,猪的市场行情低迷,白士勤又购买了一些牛仔,当起了牛倌。

白士勤笑着说:“这些年牛的价格比较稳定,升值空间很大。但是猪的市场行情不好,胜在养殖多年,数量多,总体算下来,收入还是很可观的。”

闲余时间,白士勤总是翻看养殖类的书籍,并通过手机、电视的农业频道,不断学习养殖专家关于养殖的管理经验和技巧。在畜牧站的技术人员上门指导时,他会和技术员共同讨论自己平时遇到的养殖问题和解决办法,在不断地摸索学习中,白士勤成为了远近闻名的养殖好手。

“老白是我们近几个村的养殖能手,还是个热心肠,谁家遇到不懂的问题,给他打电话问问保准没错,有时候他还主动到我家给我指点呢。”养殖户高文宁感激地说。

高文宁一直种植大棚,智慧大棚省时省力省成本,有了空余时间的高文宁却闲不住,还想再找个活,增加一些家庭收入。

在白士勤的带动下,高文宁也在家中院子建起了小型养殖场,购买了十几只猪仔,开启了第二事业。

如今,高文宁的猪场存栏近30头,年收入近8万元。

据了解,在推进新农村建设中,白坪村因地制宜,把养殖作为村民致富增收的主打产业之一,同时通过实施圈舍补助等优惠政策,积极扶持村民发展养殖。在村干部们的动员引领下,在白士勤等一批养殖大户的示范带动下,村民发展养殖的积极性高涨,截至目前,白坪村规模养殖户已达7户,小户养殖户达到20余户。

3 村民腰包鼓起来 乡村文化活起来

依托大棚种植和养殖,产业旺起来了。

农村居民人均纯收入13230元,农民腰包鼓起来了。

农村人居环境整治覆盖率大大提升,乡村颜值靓起来了。

农民乐了,乡村文化活起来了……

每年一到腊月,白坪村的秧歌排练就开始了,你听,那欢快的锣鼓声、笑闹声从远处传来。

走近看,队员们穿着色彩鲜艳的衣服,手持彩色扇子,腰间系着彩色丝绸,在锣鼓唢呐的伴奏下,他们轻快地挥舞着扇子,欢快地排着队扭动着跳跃着,到处都是欢乐和兴奋,为寒冷的冬季增添了一道亮丽的风景。

白林说:“我们村文化底蕴深,也算个文化村,尤其是传统秧歌很有名,只是村民们的光景都过不好,哪有心思扭秧歌,随着年轻人都出门务工,村里再也听不到闹秧歌的笑闹声,一直停了30多年。”

随着白坪村村民生活状况的好转,越来越多的年轻人回到家乡。大家对文化生活的追求变得迫切,越来越多的村民想要慰藉过去一年的辛苦劳累,憧憬来年的美好生活。

心动则行动。白坪村在短时间内就聚集了40余人,组成了村中春节拜年沿门子的秧歌团。

白林笑着说:“秧歌队的队员有五六十岁的,也有二十几岁的大学毕业生,都是从小就爱跳爱闹的活跃分子。春节拜年,主打一个热闹。”

“去年假期回家,看到他们在排练秧歌,每个人脸上充满了朝气,再也不像之前那般死气沉沉,我觉得,我们村真的变好了。我也报名加入了秧歌队,和大家一起开心过年。”大学生白京京说道。

丰富群众文化生活,支持各地群众文化建设红红火火。招安镇政府坚持文化为民、文化惠民,在了解到白坪村村民积极组建秧歌团的情况后,向安塞区文旅局申报为团队40余人都购买了新的服装和表演道具,并且聘请了专业的教练教授练习,展现群众文化建设的新面貌。