发布日期:2025年03月23日

洛川老秧歌 传承乡土情

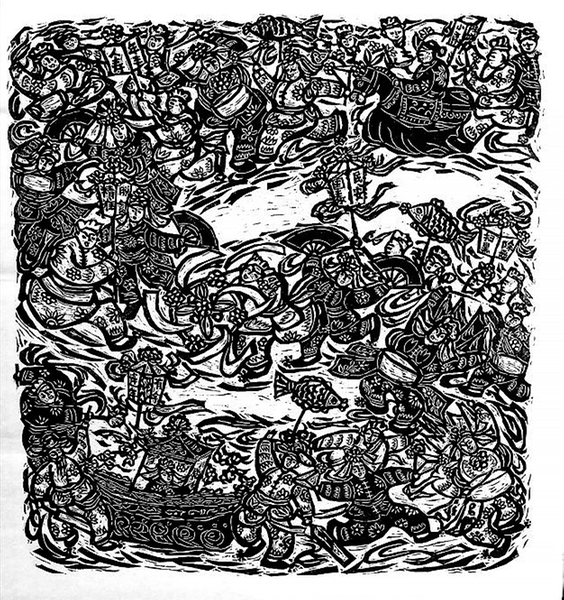

扭秧歌 刘宏祥版画作品

扭秧歌 刘宏祥版画作品 对于许多出门在外的洛川人而言,家乡的秧歌不仅是一种艺术形式,更是承载着儿时记忆与乡情的文化符号。

洛川,这片文化底蕴深厚的土地,孕育了别具一格的老秧歌艺术。秧歌起源于劳动生活,与古代祭祀、祈福等活动紧密相连,并在吸收多种民间艺术的基础上不断演变。洛川的老秧歌,特别是流传于洛川京兆乡、城关镇及沿线地区,独特魅力与陕北大秧歌形成鲜明对比。

洛川老秧歌以其规模宏大、参与广泛而著称,男女老少皆可参与,是一种充满活力的广场集体歌舞活动。表演时,演员们动作丰富多样,包括扭、摆、拧、甩等,展现出热情奔放的风采。老秧歌并非孤立存在,它与舞狮子、划旱船、推车、芯子、踩高跷等共同组成社火舞队,俗称“打社火”。秧歌队紧跟在社火队后,行进表演,营造出浓厚的节日氛围。

“唱则不舞、舞则不唱”是洛川老秧歌的重要特点。唱词充满乡土气息,是老百姓表达质朴心声的方式。例如,那首脍炙人口的唱词:“正月里来是嘛新年啊,村里村外锣鼓喧天啊……”唱到高潮时,围观群众齐声附和,场面热闹非凡。

在众多表演形式中,洛川老秧歌的队形变化尤为精彩,如“圆场”“龙摆尾”“蒜辫子”“蝎子拧尾”“白马分鬃”等。城关秧歌更是独具特色,与传统大秧歌走十字步不同,它靠大腿带动小腿往后拉,被称为“鬼拉腿”。演员们男女成双成对,男扮“相公”,女扮“小旦”,在锣鼓、唢呐的伴奏下,手持棒槌、彩扇或手帕,欢呼跳跃、打诨逗趣,充满喜剧色彩。

对于洛川的果农们来说,秧歌是他们一年中难得的欢乐时光,寄托着对来年的希望和期盼。小时候,在窗边聆听秧歌曲,观赏窗外雪景,一家人围坐分享生活点滴,成为许多人最美好的回忆。孩子们更是被那俊俏的舞步和婀娜的身姿所吸引,流连忘返。

洛川老秧歌不仅是民间智慧的结晶,更承载着特殊的历史意义。20世纪30年代,张学良的东北军驻防洛川时,曾通过扭秧歌进行抗日宣传。老艺人们将东北大秧歌与洛川老秧歌相结合,形成了独特的风格,并传承至今。尽管历经数百年演变和时代变迁,老秧歌依然保留着原始风貌。到了20世纪八九十年代,老秧歌从乡间走向大舞台,多次赴延安、西安等地演出,受到广泛赞誉。2004年,洛川县被陕西省文化厅命名为“老秧歌之乡”,随后又被命名为“陕西省民间文化艺术之乡”。

如今,洛川老秧歌已成为家乡文化的重要象征。对于在外求学的大学生而言,每次回到家乡看到秧歌表演,都能感受到那份浓浓的乡情和传统文化的魅力。洛川虽小,却承载着祖辈流传下来的民风习俗。这里浓厚的乡土风情、淳朴的果农以及弥漫在空中的果香,都是家乡最温暖、最美好的印记。同时,也让更多人看到了这片土地上文化传承的力量与希望。(陕西学前师范学院马克思主义学院思想政治教育专业学生)