发布日期:2025年03月24日

产业选得准 日子更红火

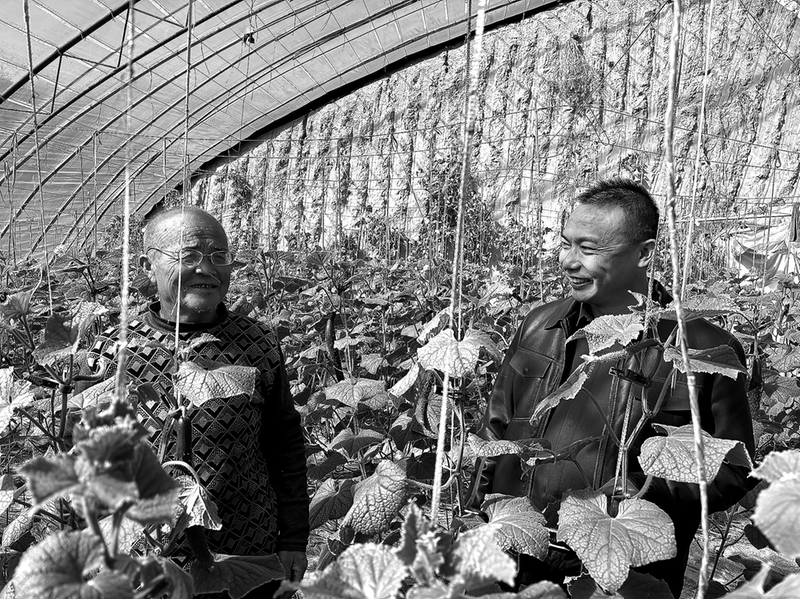

● 高玉红(右)和白士尧交流大棚种植技巧

● 高玉红(右)和白士尧交流大棚种植技巧 通讯员 郝莉萍 记者 朱佳雨

春忙开始了,庄稼人不误农时。这两天,安塞区招安镇枣湾村种植户白士尧夫妻俩正在大棚间隙的小拱棚里忙碌着,又是翻地松土,又是施肥浇水,一刻也不闲着。枣湾村的大棚处处呈现出一派人勤春来早的繁忙景象。

因地制宜 选准产业“金钥匙”

“进入三月,天气也暖和了,这两天刚把拱棚的地翻了,今天再把羊粪一撒,浇水、垄地,过两天西瓜苗子回来就能栽了。”白士尧手里的活计不停,和笔者聊着他今年种植的新打算。

“今年打算种西瓜,这也是我第一次种,没有什么经验,种好了卖个万八千的,算是一笔收入,种不好就自己吃。今年咱就主要学点经验,为来年种西瓜打好基础。”67岁的白士尧说。

枣湾村位于招安镇南4公里处,以前的枣湾村是一个半川道半拐沟的村庄,没有主导产业,可以说村集体经济一穷二白。

穷则思变,村党支部多次组织“两委”会共同协商产业发展发向,在征得村民意愿一致后,于2022年建成设施蔬菜生产基地,是全省设施蔬菜“三改一提”示范基地之一。

目前已建成的65座大棚全部采用新型“九五”式棚型结构,开展了棚面雨水收集+棚内水肥一体化灌溉模式试验示范,普及应用了电动轨道车、自动温控、智能补光等智能化设备,实现了设施蔬菜的集约化、机械化、智能化管理。

2023年开始,在大棚间隙发展小拱棚,清明节前后开始种植越夏瓜果蔬菜,刚好能和大棚蔬菜错峰,赶在市场空缺期上市,为菜农开辟一条增收致富的新途径。

“这个拱棚小,长120米左右,预计能栽种七八百苗子,10月天气一凉,这个拱棚就空闲了,现在天气慢慢暖和,大棚里忙活完捎带管理小拱棚,劳动和收入两不耽误。”白士尧笑着说。

说话间,就来到了白士尧的黄瓜大棚里,一根根翠绿诱人的黄瓜挂满藤蔓,清新的瓜香扑鼻而来。绿叶间,一朵朵鲜嫩的黄瓜花朵点缀其中,一片生机盎然的景象。

“你看这黄瓜,长势多好,口感还清爽,快来尝尝。”白士尧随手摘下一根黄瓜递过来,“我这棚黄瓜是去年10月份种上的,腊月十一就上市了,每隔两天摘一次,平均一天就能摘200斤左右,到现在卖了近2万元了。”

说起种黄瓜,白士尧有自己的种植“独门秘籍”。凭着多年的摸索和学习,现在种植经验越来越丰富。他种植的黄瓜好看还好吃,市场销路也广,这让他依靠大棚黄瓜种植增收的信心更加坚定。

“现在年龄大了,出去打工也没人要,种大棚活也不重,一年下来,每年都能收入大几万元,我们老两口对现在的生活很满足。”白士尧说。

当然,小拱棚种植只是白士尧收入的小“进项”,温室大棚蔬菜种植才是他的“高收入”,去年仅凭一茬黄瓜的种植销售,就卖出了近10万元。

如今,白士尧的老年生活是越过越有滋味,不仅添置了一辆电动老年代步车,还成了网购“新生代”,逢时遇集,载上老伴逛逛集市,捎带取个快递,乐享产业红带来的“夕阳红”。

创新技术 激活发展“新引擎”

要想种大棚要种得好,就要相信科技、应用科技、用好科技。如今,新式大棚不断应用、新品种不断引进,再加上科学先进的设备,种植温室蔬菜大棚早已让当地老乡尝到了甜头、过上了好日子。

47岁的种植户王塞梅正在西红柿大棚里边打掐着多余的枝蔓,时不时还在手机App上看看“云”管理大棚。

“你看,我在手机App上把大棚的温度设置到27℃,日光温室自动化温控系统就会通过自动卷帘、自动放风等措施及时调节棚内温度,让棚里的温度始终保持在这个温度上下,既准确又方便。”王塞梅拿着手机,认真地介绍着每一个模块的神奇功能。

“以前,大棚里的活计都要靠人力,从卷帘、放风,再到上市的采摘、装箱、运菜,一天除了吃饭睡觉,其余时间都扎在棚里,一个人管理一个棚,忙得要命。”王塞梅说,现在大棚里除了水肥一体化滴灌系统、自动化温控系统外,湿度、光度等都采用了科学先进的设备,一个人照看两座大棚都轻轻松松。“忙的时候,人连棚里都不用来,直接在手机上就能操控,很方便。”

如今,手机远程操控实现了大棚里的自动化作业,让种植户们管理起来省时又省力。

“去年这个棚种的是黄瓜,纯收入近3万元。今年这个棚从正月开始上市,大概能卖到5月份,一斤按批发价2元计算,估计能收入4万元。”王塞梅细细算着账,言语间满充满了对幸福生活的激情和奔头。

“村上建起设施蔬菜生产基地并实施智能化管理后,30余户种植户户均年纯收入增加了7万多元,人均增加收入1.5万元。基地还吸纳了不少村民务工、运输、销售等,拉动全村人均增收1200元。”枣湾村党支部书记高玉红说,每年基地还能通过出租等方式,给村集体带来35万元以上的收入,真正意义上实现了村民和集体经济的“双增收”。