发布日期:2025年05月23日

西 征

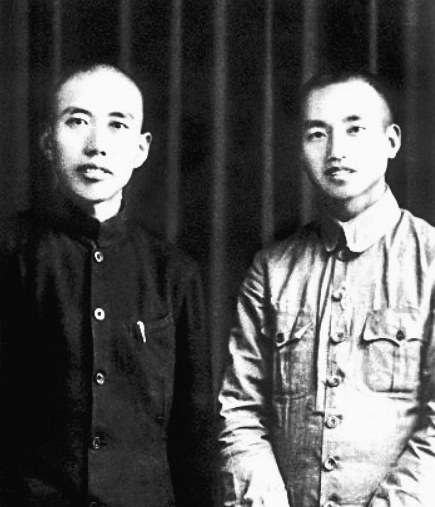

●红六军团团长萧克(右)、政委王震

●红六军团团长萧克(右)、政委王震 余秋里

1934年8月7日,红六军团离开湘赣根据地,从横石、新江口地域出发,开始了英勇的西征。

全军指战员日夜兼程,跋山涉水,以神速的动作,突破敌人四道封锁线,于8月11日到达湖南桂东的寨前圩。第二天,在寨前圩的草坪上召开大会,庆祝突围的胜利。任弼时同志根据中革军委的指示,正式宣布了红六军团干部的任命。萧克为军团长,王震为政治委员,李达为参谋长,张子意为政治部主任。

在桂东休息一天后,继续西进。当时正是酷暑季节,有时太阳当空,天气炎热;有时阴云密布,暴雨倾盆。在行军中,既要避开前面敌军的堵截,又要摆脱后面敌军的追击。为了防止敌人飞机的轰炸和摆脱地面的敌人,部队常常是在夜晚行军,军情紧急时则是日夜兼程,不要说休息睡觉,有时连做饭的时间都没有。在这种情况下,我们就把生米洗一洗吃下去。因为常在夜间行军,走的又是山间小路,不少同志的衣服被荆棘挂破,有的同志的草鞋被磨穿。草鞋破了,就赤着脚行军,脚被磨破,仍咬着牙坚持着向前走。当时有个口号:走得赢就是胜利。英勇的红六军团像一股铁流,曲折迂回,奔腾向前。我军先后渡过了潇水和湘江,采用灵活的战术,忽东忽西,转战于湘、桂、黔。我军曾到过新田、嘉禾、全县、淮阳、西延、通道、黄平、石阡等县,多次给围追堵截的敌军以重创。

10月6日,我军进入贵州石阡县境内。7日拂晓,红六军团按照17师、军团部、18师的顺序行进。我们红四分校随军团部行动。当时的计划是到石阡县的甘溪镇休息一天,然后利用夜暗通过石(阡)、镇(远)大道,与贺龙同志领导的红三军取得联络。

17师进入甘溪,突然遭到国民党军包围,并拦腰切断了17师与军团部的联系。17师和敌军展开了激烈的战斗。敌军在和17师战斗的同时,又派出两股部队进行迂回,企图攻击我主力部队。军团首长立即命令红四分校,抢占一个叫龙骨屯的制高点,抗击敌人的进攻。我们打退了敌人的多次冲锋,但是敌人越来越多。事后,我们才知道,这次伏击六军团的湘、桂、黔敌军有20多个团。我们坚持到下午五时左右,军团首长看到我军处境危险,遂令50团接替红四分校的阵地,继续抗击敌人。随后,敌军又切断了50团与主力部队的联系。

我们红四分校从阵地上撤下来以后,天色已近黄昏,即掩护军团部向东南方向转移。山坡上长满了一层又一层的梢林和杂草,密得使人迈不开步,只有用手扒、用脚踩,有时还得用刀砍,才能开出一条道来。带刺的枝条扎破了手臂和脸颊,鲜血混着汗水和雨水不停地往下流。但是,谁也顾不了这些,当时只有一个念头,一定要冲出敌人的包围。军团部的同志,为了爬山,不得不丢弃了行李和马匹。翻过一座大山以后,于当天夜间来到了镇远县的大地方镇,摆脱了敌人的合围。

突围以后,听弼时同志的通信员说,这次突围的路线是弼时同志亲自选定的。

当我军陷入敌人的重重包围以后,弼时同志保持着高度的冷静,在我军抗击敌人的进攻时,他带着通信员找到了一位靠打柴为生的老人。弼时同志知道,贺龙同志在这一带的老百姓中有很高的威望,他对那位老人说:“老人家,我们是贺龙的队伍,你能不能给我们指一条出山的小道?”老人沉思了一会儿说:“路是有一条,可是难走得很啊!”弼时同志说:“只要有路,就可以了。”老人带弼时同志走了一段路,指着山坡说:“东南面的山沟,二十年前是一条通往岑巩的大道,因为多年没有人走,长满了一层又一层的梢林,只要你们能砍开梢林钻出去,十几里外就能见到人家。”弼时同志听了,立即命令通信员:“快!快去把情况报告萧克、王震同志,组织部队向东南方向突围。”正是由于弼时同志正确选择了突围的方向,才使我军冲出了敌军的包围,脱离了险境。 (选自中共延安市委党史研究室编著《亲历长征》)