发布日期:2025年06月29日

记忆中的长城

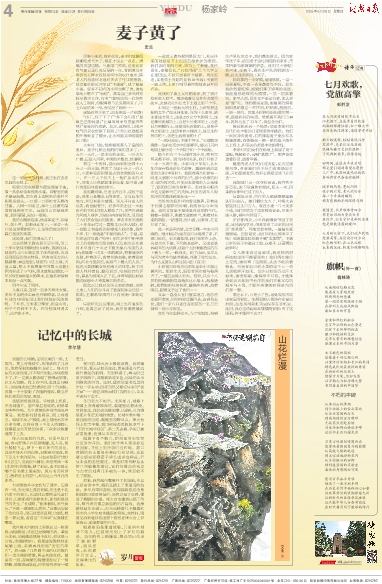

吴起的长城镇,是明长城的一段,土筑的。黄土夯得结实,风雨剥蚀了几百年,依然倔强地蜿蜒在山峁上。烽火台原有大砖包砌,可不知何时起,砖块渐渐少了,不一定被人搬去砌了猪圈或院墙,已无从知晓。我上初中时,也就是1988年,这些烽火台已经裸露出夯土的原貌,真像一个个被剥了衣服的瘦汉,默立在陕北高原的风里、雨里。

我那时极是顽皮。学校是土坯房,在老城墙下。窗户纸总是破的,刮得课本哗哗作响。先生讲课的声音常被风声淹没。我便趁机溜出教室,爬上城墙去。城墙不高,但极陡,黄土被雨水冲出许多沟壑,正好容得下少年人的脚趾。我攀着这些天然的阶梯,三两步就敏捷地爬了上去。

烽火台是我的书房。台顶平坦开阔,常有野鸽子在那里歇脚,见人来,便扑棱棱飞走,留下一两片灰白的羽毛。我坐在烽火台的边缘,双脚悬空晃荡,底下是几十米的深沟。书包里装着《代数》和《语文》,但我很少翻看,倒是常揣一本《水浒传》的残卷,缺了封面,也不知是从哪个旧书摊上淘来的。风从书页间穿过,携着黄土的腥气,和远处山丹丹花的淡香。

有时倒也并非全然为了逃学。记得有一回,历史课上讲到长城,先生是个花白胡子的老头,说话时总爱用戒尺敲打讲台,仿佛那戒尺是惊堂木,而他则是说书的先生。“长城啊,”他眯着眼,语气深沉,“不是一道墙那么简单。”这番话勾起了我的好奇,课后我便径直爬上城墙,想要一探究竟,看看这“不简单”究竟藏在哪里。

我在烽火台的夯土里抠出过一枚铜钱,绿锈斑驳,字迹已经模糊不清。拿给先生看,他竟激动得胡子直抖,说这是万历钱,明朝的物件。我便愈发勤快地往城墙上跑,希冀再找到些“历史的碎片”。然而除了几块看不出形状的陶片和一支生锈的箭镞,再无其他收获。倒是有一回,在城墙的裂缝里发现了一窝野蜂,被蜇得满脸包,回家被母亲好一顿责骂。

夏日里,烽火台上极是凉爽。我常躺在台顶,看云从蓝天流过,想象那是古代边塞升腾起的狼烟。有时睡着了,醒来时已是夕阳西下,城墙被染成血色,远处的山峦如蹲伏的巨兽。这时,猛然惊觉书包里的作业一字未动,回家自然又要吃母亲的“板刀面”——她总用擀面杖打我的手心,却从不舍得下重手。

冬日则大不相同。北风如刀,城墙上的黄土冻得硬邦邦的,裂缝里结着冰凌。尽管如此,我仍会执拗地攀上城墙,只为眺望那片苍茫无垠的雪景。长城在雪中像一条沉睡的巨蛇,蜿蜒至视野尽头。烽火台顶上积雪平整,我用树枝歪歪扭扭地写下“不到长城非好汉”,第二天去看,字迹已被新雪掩埋,仿佛从未存在过。

城墙下有个豁口,据说是当年红军长征时炸开的。我们放学常从那里抄近路回家,书包上的铃铛叮当作响。豁口两侧的夯土里夹杂着碎石和草根,我总疑心那里面藏着子弹头或者炮弹皮,但从未真的去挖掘过。倒是时常有野兔从豁口间敏捷地窜过,它们灰黄色的毛皮与古老的城墙几乎融为一体,倏忽就不见了踪影。

后来,我背起行囊离开了长城镇,先是在延安读中学,随后又踏上了更遥远的旅途。多年后重回故地,发现那段饱经沧桑的城墙已被妥善保护,周围立起了石碑,铺设了蜿蜒的步道。烽火台也重新包砌了砖块,整齐得仿佛是新造的仿古建筑。我静静地站在步道上,目光追随着几个戴着红领巾的小学生欢快跳跃的背影,突然间,眼前又清晰地浮现出那个曾经在烽火台上仰望流云、追逐梦想的少年。

城墙依旧是那道城墙,只是站在城墙下的人,已被时光刻上了岁月的痕迹。当年的夯土裂缝里,想必早已生出了 新 的 野草,随风摇曳,诉说着岁月变迁,沧海桑田的故事。

我那时极是顽皮。学校是土坯房,在老城墙下。窗户纸总是破的,刮得课本哗哗作响。先生讲课的声音常被风声淹没。我便趁机溜出教室,爬上城墙去。城墙不高,但极陡,黄土被雨水冲出许多沟壑,正好容得下少年人的脚趾。我攀着这些天然的阶梯,三两步就敏捷地爬了上去。

烽火台是我的书房。台顶平坦开阔,常有野鸽子在那里歇脚,见人来,便扑棱棱飞走,留下一两片灰白的羽毛。我坐在烽火台的边缘,双脚悬空晃荡,底下是几十米的深沟。书包里装着《代数》和《语文》,但我很少翻看,倒是常揣一本《水浒传》的残卷,缺了封面,也不知是从哪个旧书摊上淘来的。风从书页间穿过,携着黄土的腥气,和远处山丹丹花的淡香。

有时倒也并非全然为了逃学。记得有一回,历史课上讲到长城,先生是个花白胡子的老头,说话时总爱用戒尺敲打讲台,仿佛那戒尺是惊堂木,而他则是说书的先生。“长城啊,”他眯着眼,语气深沉,“不是一道墙那么简单。”这番话勾起了我的好奇,课后我便径直爬上城墙,想要一探究竟,看看这“不简单”究竟藏在哪里。

我在烽火台的夯土里抠出过一枚铜钱,绿锈斑驳,字迹已经模糊不清。拿给先生看,他竟激动得胡子直抖,说这是万历钱,明朝的物件。我便愈发勤快地往城墙上跑,希冀再找到些“历史的碎片”。然而除了几块看不出形状的陶片和一支生锈的箭镞,再无其他收获。倒是有一回,在城墙的裂缝里发现了一窝野蜂,被蜇得满脸包,回家被母亲好一顿责骂。

夏日里,烽火台上极是凉爽。我常躺在台顶,看云从蓝天流过,想象那是古代边塞升腾起的狼烟。有时睡着了,醒来时已是夕阳西下,城墙被染成血色,远处的山峦如蹲伏的巨兽。这时,猛然惊觉书包里的作业一字未动,回家自然又要吃母亲的“板刀面”——她总用擀面杖打我的手心,却从不舍得下重手。

冬日则大不相同。北风如刀,城墙上的黄土冻得硬邦邦的,裂缝里结着冰凌。尽管如此,我仍会执拗地攀上城墙,只为眺望那片苍茫无垠的雪景。长城在雪中像一条沉睡的巨蛇,蜿蜒至视野尽头。烽火台顶上积雪平整,我用树枝歪歪扭扭地写下“不到长城非好汉”,第二天去看,字迹已被新雪掩埋,仿佛从未存在过。

城墙下有个豁口,据说是当年红军长征时炸开的。我们放学常从那里抄近路回家,书包上的铃铛叮当作响。豁口两侧的夯土里夹杂着碎石和草根,我总疑心那里面藏着子弹头或者炮弹皮,但从未真的去挖掘过。倒是时常有野兔从豁口间敏捷地窜过,它们灰黄色的毛皮与古老的城墙几乎融为一体,倏忽就不见了踪影。

后来,我背起行囊离开了长城镇,先是在延安读中学,随后又踏上了更遥远的旅途。多年后重回故地,发现那段饱经沧桑的城墙已被妥善保护,周围立起了石碑,铺设了蜿蜒的步道。烽火台也重新包砌了砖块,整齐得仿佛是新造的仿古建筑。我静静地站在步道上,目光追随着几个戴着红领巾的小学生欢快跳跃的背影,突然间,眼前又清晰地浮现出那个曾经在烽火台上仰望流云、追逐梦想的少年。

城墙依旧是那道城墙,只是站在城墙下的人,已被时光刻上了岁月的痕迹。当年的夯土裂缝里,想必早已生出了 新 的 野草,随风摇曳,诉说着岁月变迁,沧海桑田的故事。