发布日期:2025年07月07日

张保才:忆长征、话抗战,见证延安精神的时代传承

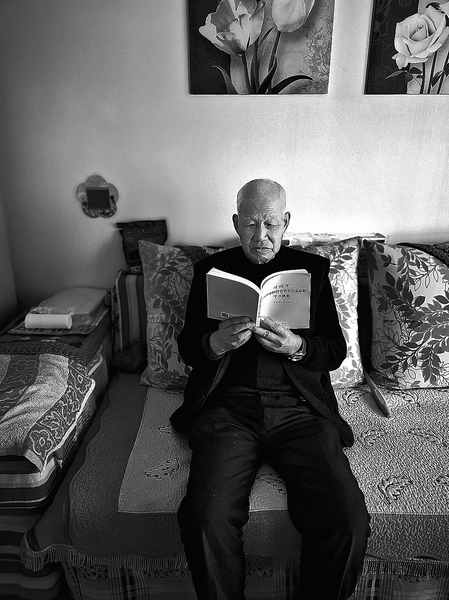

● 嘉宾张保才

● 嘉宾张保才 主持人宁滢:本期我们邀请到的嘉宾是黄陵县原民政局局长张保才。他1938年生于黄陵县隆坊镇,1966年入党。先后当过小学老师,任过公社文书、县委机要秘书、乡长、镇长、县委办主任、民政局局长等职。曾被评为县劳动模范,优秀政工干部,2002年退休。今年,是红军长征抵达延安90周年、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们请张局长和我们一同重温历史、感悟精神、展望未来。

宁滢:长征胜利对中国革命而言,最大的意义是什么?

张保才:1935年10月,毛泽东同志率领中央红军历经艰难险阻抵达陕北吴起镇。长征胜利,是中国共产党向世界宣告:中国革命火种不会熄灭,红军是不可战胜的力量。正如习近平总书记所说:“长征的胜利,是中国共产党人理想的胜利,是信念的胜利。”

陕北这片沟壑纵横的黄土高原,以宽广胸怀接纳疲惫红军,成为中国革命的“落脚点”和“出发点”。这里有刘志丹、谢子长等领导的陕北革命根据地,有始终跟党走的质朴群众,有“小米加步枪”坚持斗争的革命传统。红军战士喝着老乡递来的热小米粥,看到窑洞墙上“中国共产党万岁”的标语,便知道这里是可以扎根的土地,是能够燎原的“星星之火”。

宁滢:请您谈谈长征与延安精神的关系。

张保才:红军抵达陕北后,迅速与当地党组织和群众融合。在延安,党中央召开瓦窑堡会议,确立抗日民族统一战线策略;开展大生产运动,解决经济困难;创办抗日军政大学、陕北公学等,培养大批革命人才。更重要的是,在艰苦斗争中形成了以“ 坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神”为核心的延安精神。到陕北后,这种精神进一步升华:毛泽东同志在枣园窑洞写下《论持久战》,用马克思主义真理指引抗战方向;周恩来同志和群众一起纺线,留下“ 只见公仆不见官”的佳话;三五九旅开垦南泥湾,把“处处是荒山”变成“陕北的好江南”。这些故事表明,长征胜利不仅是军事胜利,更是精神胜利,是中国共产党初心使命的生动诠释。

宁滢:为什么说延安在全民族抗战时期是精神灯塔?

张保才:1937年卢沟桥事变爆发,抗日战争全面打响。延安这个小城成为全国抗日救亡运动中心。这里有党中央坚强领导、八路军总部运筹帷幄,还有全国各地爱国青年“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心,只要还有一口气,爬也爬到延安城”的信念。延安之所以有强大吸引力,是因为这里高举抗日民族统一战线大旗,实行民主政治、改善民生,展现了政党和军队为民族解放奋斗的决心。在延安,毛泽东同志发表《论持久战》,科学预见抗战三个阶段,为全国人民指明方向;延安文艺座谈会召开,让文艺成为“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”的武器;陕甘宁边区实行“三三制”政权,让各阶层人士共商国是,真正实现了“民主中国的模型”。

宁滢:黄陵县在抗日战争时期有哪些突出贡献?

张保才:陕西是抗日战争前沿阵地,黄陵县虽无大规模战役,但人民为抗战贡献巨大。1937年至1940年,黄陵3000多名青壮年加入八路军,带着“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的誓言奔赴前线;后方群众积极生产,为边区输送粮食、布匹,1942年,群众自发捐出2000多石粮食,相当于全县半年收成。延安时期,八路军三五八旅在黄陵驻防,帮群众修水渠、打水井,群众帮战士缝补衣裳、照看伤员,这种鱼水深情是抗战胜利的根本保证。

宁滢:抗战精神在新时代有哪些现实意义?

张保才:今年是抗战胜利80周年,中国变化巨大,但抗战精神是宝贵财富。抗战精神是天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚韧不拔的必胜信念。新时代,黄陵县面临转型发展挑战,煤炭产业绿色升级、乡村振兴破题、生态环境改善等,都需像抗战时那样团结一心、攻坚克难。伟大胜利源于伟大精神,新时代的黄陵人,遇到困难时,想想当年小米加步枪打败飞机大炮的奇迹,就没有过不去的坎。

宁滢:黄陵县在产业转型方面取得了显著成果,延安精神在其中起到了怎样的推动作用?

张保才:黄陵县因煤而兴,曾是陕西重要能源基地。“双碳”目标提出后,传统煤炭产业遇瓶颈。黄陵人发扬“自力更生、艰苦奋斗”的延安精神,走出了一条转型路。一方面,推动煤炭产业智能化升级,另一方面,大力发展新能源。更可喜的是,黄陵煤化工产业延链补链,从“卖原煤”到“产烯烃”,煤炭转化率达70%,科技附加值提高3倍。这些变化背后,是县委、县政府“敢闯敢试、改革创新”的决心,是企业家“吃螃蟹”的勇气,更是全县干部群众“一条心、一股劲”的结果。

宁滢:黄陵县在生态治理方面是如何践行延安精神的?

张保才:曾经,黄陵县水土流失严重,“山上光秃秃,沟里乱石头,年年遭灾荒,百姓愁白头”。新时代以来,黄陵人牢记“绿水青山就是金山银山”,向生态治理宣战。累计造林60万亩,森林覆盖率从2010年的38%提高到2024年的49%,店头镇荒山变花果山,沮河水变清。更重要的是,生态治理与产业发展结合,发展林下经济、生态旅游,让百姓“增绿”又“增收”。 2024年,黄陵苹果种植面积35万亩,产值28亿元,“黄陵苹果”成中国驰名商标;黄帝陵景区年接待游客突破200万人次,旅游综合收入超15亿元。如今的黄陵,春有花、夏有绿、秋有果、冬有雪,成为黄土高原上的“绿色明珠”,这是“实事求是、因地制宜”的生动实践。

宁滢:黄陵县在民生改善方面做了很多工作,请问是如何体现“人民至上”这一理念的呢?

张保才:改革发展成果要体现在百姓笑脸上。在黄陵县,全县农村公路硬化率达100%,20户以上自然村通动力电;义务教育阶段学生营养改善计划全覆盖,高考本科上线率连续5年排全市前列;县医院建成胸痛、卒中中心,基层医疗机构标准化率100%,群众在家门口能看好病;2024年,城乡居民人均可支配收入分别达4.2万元和1.6万元,较2012年翻一番多。这些数字背后,是黄陵县委、县政府“以人民为中心”的发展理念。如老旧小区改造、修道路、换管网、建社区食堂、老年活动中心,让老人“老有所养、老有所乐”;乡村振兴中,推行“党支部+合作社+农户”模式,80%的村集体有收入,摘掉“空壳村”帽子。

宁滢:在新时代新征程上,黄陵县面临着诸多挑战,应该如何弘扬伟大精神开创美好未来?

张保才:从长征胜利到抗战胜利,从革命年代到新时代,延安精神是我们战胜困难、走向胜利的法宝。今天的黄陵县,处于高质量发展关键期,面临能源转型压力、生态保护重任、乡村振兴挑战,只要牢记四个“伟大”的启示,就能开创美好未来。

一是把“坚定正确的政治方向”作为根本。始终坚持党的领导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,让党中央决策部署在黄陵落地生根。

二是把“人民至上”作为宗旨。时刻把群众安危冷暖放在心上,解决就业、教育、医疗、养老等急难愁盼问题,让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

三是把“艰苦奋斗”作为底色。无论条件如何改善,延安精神不能丢,保持“越是艰险越向前”的拼劲,在产业转型、生态治理、乡村振兴等一线啃硬骨头、打攻坚战。

四是把“改革创新”作为动力。敢于打破传统思维定式,善于用市场化手段、法治化方式解决问题,让黄陵在新时代竞争中抢占先机、赢得主动。

让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,弘扬伟大建党精神和延安精神,以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当,续写黄陵改革发展新篇章,让这片红色土地在新时代绽放更耀眼的光芒。

宁滢:让我们传承好长征精神、延安精神与抗战精神,不忘初心,牢记使命,让黄陵的明天更加美好,让中华民族的伟大复兴梦想早日实现,让历史的荣光在新时代绽放出更为璀璨的华彩。