发布日期:2025年07月21日

重温长征史诗 弘扬长征精神

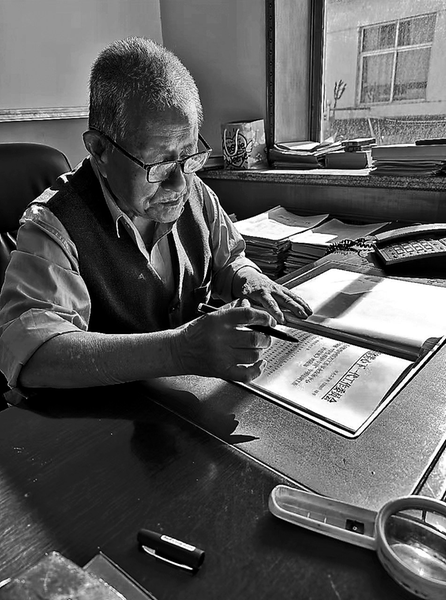

● 嘉宾孟昭斌

● 嘉宾孟昭斌 主持人宁滢:本期我们邀请到的嘉宾是延安林校原校长、书记孟昭斌,现为延安职业技术学院退休干部。退休后,他担任延安市关心下一代工作委员会副主任,先后荣获全国关心下一代先进工作者、全省最美“五老”、老干部发挥作用先进个人、全省关心下一代荣誉奖、全市老干部先进个人、“延安模范”、全市五星离退休干部党员等殊荣。

宁滢:您觉得红军长征有着怎样的历史地位和意义?

孟昭斌:长征是中国革命斗争史上的重大历史事件,是中国共产党历史壮丽辉煌的一页,是20世纪人类历史上一个无与伦比的伟大壮举,也是我党领导红军以非凡的智慧和大无畏的英雄气概,战胜千难万险、付出巨大牺牲的理想信念的伟大远征、检验真理的伟大远征、呼唤民众的伟大远征、开创新局面的伟大远征。

宁滢:长征过程中,红军遭遇了很大的挫折,他们是如何克服重重困难最终取得胜利的?

孟昭斌:长征之初,由于“左”倾冒险主义的错误,红军遭到惨重失败。湘江一战,全军折损过半,由八万多人锐减至三万多人。1935年1月召开的遵义会议,纠正了军事上和组织上的错误,在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,才使红军变被动为主动。后又战胜了张国焘分裂党、分裂红军的图谋。

遵义会议后的中国工农红军,在毛泽东等老一辈无产阶级革命家的卓越指挥下,挑战了人类生存的极限,以疲劳饥饿之躯、劣势的装备,与敌人天上几十架飞机的侦察轰炸、地上几十万敌军的围追堵截展开了顽强的搏斗。他们历经了极其艰难困苦的历程,前后一年多时间,行军368天,日均行军37公里,几乎每天都遭遇一次战斗,有235天是白天行军,有18天是昼夜行军。他们跨越了18条山脉,其中5条是经年积雪,横渡了24条河流,穿越方圆1.52万平方米的草地,转战了11个省区,占领过大小62座城市,通过6个少数民族地区,突破了10个地方军阀的包围封锁,冲出了国民党重兵一层又一层、一次又一次围追堵截,长驱2.5万里,终于战胜了优势敌军穷凶极恶的围追堵截。他们还克服了数不清的自然界的艰难险阻,最终到达陕甘革命根据地保安县的吴起镇。

中央红军长征的胜利,宣告了国民党反动派消灭中国共产党和红军的图谋彻底失败;宣告了中国共产党和红军肩负民族希望、胜利实现了北上抗日的战略转移;宣告了中国共产党和中国革命事业从挫折走向胜利的伟大转折;开启了中国共产党为实现民族独立、人民解放而斗争的新的伟大进军。为中国革命新高潮的掀起、为抗日民族战争胜利奠定了坚实的基础,为解放战争的胜利创造了良好的条件。

长征不仅是一次杰出的军事成就,也是一次具有深远影响的政治运动;不仅挽救中国革命于危难之中,而且锤炼出一支拥有钢铁般意志的不可战胜的革命队伍,涌现出一大批视死如归的革命烈士、一大批顽强奋斗的英雄人物、一大批忘我奉献的先进模范,形成了伟大的长征精神,为我们留下了极其宝贵的精神财富。

宁滢:您是怎么理解长征精神的?

孟昭斌:长征精神的内涵极其丰富,我认为它还包含了:一往无前、所向无敌的革命英雄主义精神,是万众一心、团结拼搏的革命集体主义精神,是战天斗地、其乐无穷的革命乐观主义精神,是信念如铁、理想如钢的革命到底主义精神。

可以说,长征精神是中国工农红军的党魂、军魂、民族魂。长征路上,个个红军指战员既是长征精神的孕育者、创造者,也是长征精神的发扬者、践行者,更是长征精神的诠释者、演绎者。

宁滢:长征中涌现出了很多可歌可泣的英雄事迹,您能给我们分享一些吗?

孟昭斌:第一个:冒死为党送情报的项与年。

1934年9月下旬,蒋介石在江西庐山召开会议,制定了一个彻底消灭红军的“铁桶计划”。

国民党赣北第四行署专员兼保安司令莫雄得知后,冒着杀身毁家的危险,把这个“铁桶计划”交给中共联络员项与年。项与年与地下党员刘哑佛、卢志英3人连夜用密写药水把“铁通计划”要点逐一写在4本学生字典上,由项与年送往党中央。进入泰和山区后,项与年发现敌情远比预想的严重:多个村子都驻有进剿的敌军,所有进出苏区的道路都被严密封锁,发现可疑之人立即逮捕。项与年见状,只得在山林中穿行露宿。当他到达兴国后,发现敌人封锁得更加严密。当时心急如焚的项与年心一横,从地上抓起一块石头一连敲下4颗门牙。第二天,他的双腮严重肿胀,面目变得狰狞吓人,头发像蒿草一样蓬乱,衣服也被荆棘剐得破烂不堪,完全成了一个蓬头垢面的老叫花子。他忍着疼痛将4本密写字典藏入污秽的袋子里,上面放上发霉的食物,然后赤着脚下山了。沿途敌军哨兵见了,很远就捂住鼻子将他赶走。项与年就这样混过了敌人层层哨卡,于1934年10月7日到达江西瑞金。当周恩来、李克农接到项与年的绝密情报时,感动之情无以言表。

“铁桶计划”被临时中央传阅后,他们惊讶之余意识到中央红军正面临着极度危险,于是作出决定,以中革军委名义发布战略转移的行动命令。随后中央红军主力发起突围战役,踏上了长征之路。等敌人兵临瑞金时,才得知红军主力早已转移。

第二个:单腿走完长征的钟赤兵。

长征中,红三军团第十二团政委钟赤兵在夺取娄山关、攻占遵义城的战斗中,冲锋在前,所向无敌。但在即将获得胜利之时,不幸被敌人的一颗子弹打中了右腿,鲜血直流,一阵剧烈疼痛使他摔倒在地。警卫员发现后立即上前,要背他下前线抢救。钟赤兵为了保证战斗的胜利,置自己生死而不顾,一把推开警卫员,撕下自己一片衣服,简单包扎了伤口,再一次冲锋在前,指挥战斗,率领全团与十三团紧密配合,顽强奋战,以大无畏的革命精神攻占了娄山关,为攻占遵义城打开了通道。

后来,由于环境险恶,医疗条件极差,因伤口3次感染,钟赤兵的右腿不得不截肢。这位老红军硬是以顽强的革命精神和坚韧不拔的斗争意志,以单腿走完了长征,胜利到达陕甘革命根据地。

第三个:信仰如铁、理想如钢的红军战士刘志海。

中央红军翻越雪山时,兵部站长吴先恩行军途中突然发现,在一堆厚厚的积雪下,高高举着一只胳膊,拳头紧握,便急忙跑过去掰开手一看,里面是一张党证和一块银元。党证上写着:“刘志海,中国共产党党员,1933年1月入党。”原来,这是老红军战士刘志海翻越雪山途中因饥饿和寒冷临牺牲前,向党组织交的最后一次党费。

这不是普通的党证和银元,这是红军战士坚定的理想和信念,这是中国共产党人夺取胜利的坚实基础。也正是这种理想信念,使红军指战员相信,跟着党走就有希望,听党指挥就能胜利,也正是刘志海烈士这一坚定的理想信念,点亮了更多红军的信念之光,助燃了更多红军的理想之火,让他们看到了胜利的希望和黎明的曙光,坚定了他们以昂扬向上的姿态和奋发有为的精神,冒着敌人的炮火向陕甘革命根据地前进。

宁滢:从这些英雄事迹中,我们能得到哪些启示?

孟昭斌:他们都是以革命的精神为灵魂,以忠诚和担当、付出和奉献、青春和热血,乃至牺牲和生命,谱写了至悲至壮的英雄之歌,展现了纯洁高尚、无私无畏的伟大风范,高扬了长征精神的主旋律,为我们构建起精神的标杆、道德的丰碑,树立了弘扬长征精神的民族楷模和光辉榜样。

当前,我们国家已进入建设社会主义现代化强国的新时代。全国人民正在党的二十大精神鼓舞下,向第二个百年奋斗目标迈进,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。在前进的路上,有机遇也有挑战,也许还会有“娄山关”“腊子口”那样的“难关”和“大渡河”“金沙江”那样的“洪流”堵住我们的前进之路。我们必须大力继承和发扬长征精神,以其特有的功能和震撼人心的力量激励我们下定决心,排除万难,开拓进取,奋力前进,走好新时代的长征路。

弘扬长征精神,绝不仅是一句口号,而是每个中国人的政治引领和行动指南。我们要以习近平总书记“立大志、明大德、成大才、担大任”的重要指示为根本遵循,以红军将士作为民族精神的丰碑和时代的楷模,在各自岗位上践行长征精神。

作为新时代的奋斗者,我们要传承红色基因,坚定理想信念,锤炼过硬本领,磨砺顽强意志。无论身处何种岗位,都要争当长征精神的践行者、传播者、推动者,让伟大长征精神在神州大地处处生根、代代相传。我们要以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,将个人理想融入国家发展伟业,用实干担当诠释爱国情怀,以真才实学服务社会,以创新创造报效祖国,真正把“请党放心,强国有我”的铮铮誓言转化为建设现代化强国的生动实践。

宁滢:长征是一段值得我们永远铭记和深入研究的历史。希望新时代的我们仍能传承红色基因,弘扬伟大长征精神中蕴含的坚定信念、不畏艰险、团结奋斗、勇往直前的宝贵品质,在实现中华民族伟大复兴的新征程上续写新的辉煌篇章。