发布日期:2025年07月29日

“六六惨案”的血泪印记

如今的村庄

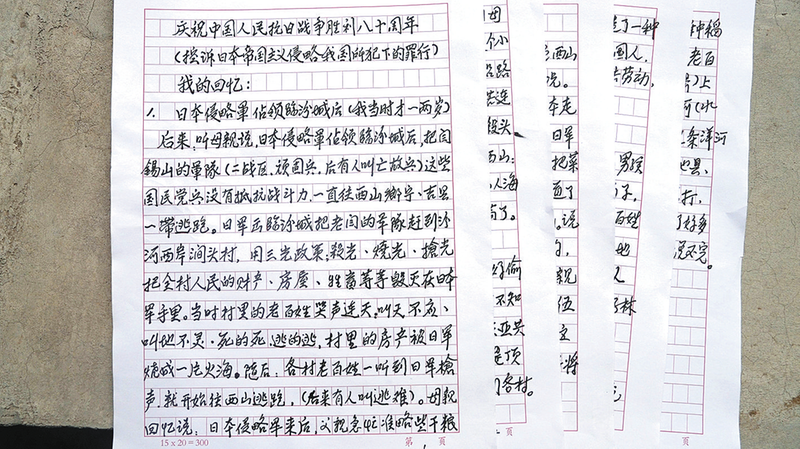

如今的村庄  陈复兴老人的控诉书

陈复兴老人的控诉书  陈复兴老人接受记者采访

陈复兴老人接受记者采访 盛夏午后,细雨淅沥,72岁的辛洪宝撑着伞伫立在田间地头,目光望向远方说:“我母亲就埋在那里,要是她还活着,今年应该100岁了!”

辛洪宝的母亲王金兰,是日本侵略者1938年在山西省临汾县(今尧都区)制造惨绝人寰的“六六惨案”的幸存者。“日本鬼子太坏了,烧杀抢掠无恶不作。”提起此事,辛洪宝难掩心中的愤怒。

“当时母亲生活在马站村,日军攻占临汾城后,对河西周边多个村庄实行烧、杀、抢‘三光’政策。13岁的母亲背着弟弟、牵着妹妹,逃了出来。母亲说,要是那时候不跑,等待他们的只有死路一条。”这段母亲反复讲述的往事,让他对侵略者的愤恨早已刻在骨子里。

时间回溯至1938年7月3日(农历六月初六)拂晓,日军如猛兽般扑向涧头村(今属尧都区)。据《日本帝国主义侵晋罪行录》记载,日军进村后,把打麦场上的麦秸、玉茭秆等堆进庙宇、学校和民房里,泼上汽油点燃,瞬间浓烟滚滚,烈火冲天。日军还将一名叫岳闷子的村民扔进火海活活烧死。

村西头井台边横卧着七八具尸体:年逾花甲的福祝娘、刘家、杨宗智赤身裸体,血肉模糊;西门外水渠边,贾凤华的母亲怀抱苇席仰面而亡;村边柳树上,刘根儿被开膛破肚……这场屠杀一直持续到当天下午2时左右,鲜血染红了涧头村的土地。

据统计,此次惨案波及涧头、东麻册、沙乔、马站、韩家庄、泊庄、泊段、乔家院、左义南9个村庄,170余名无辜平民遇害,1800余间房屋被烧毁。这起事件只是日军在临汾制造的众多暴行中的一起,给当地百姓带来了难以愈合的创伤。

如今已过去80多年,当年的亲历者已渐次离世,但历史从未被忘记。在金殿镇伍默村,90岁的陈复兴仍能拼凑出这段痛彻心扉的记忆片段。

“当时我才几岁,依稀记得一家人趁着天黑往姑射山逃,父亲挑着竹担,母亲把我搂在怀里,怕我哭闹被日本人发现,一路捂着我的嘴。到了仙洞沟,那里挤满了逃难的人,口粮吃完了也没有人敢下山……”据他回忆,当时伍默村村民得知相邻的涧头村有很多百姓被日军残害,担心日军杀进他们村,只能仓促逃亡。

陈复兴的控诉信里写道:“日军占领临汾时,我还很小,但听母亲讲,当时日军把阎锡山的军队赶到了西山乡宁县、吉县一带,所以后来老百姓一听到日军枪声,就往西山躲藏寻找庇护……”

惨案发生后,日军继续在临汾境内为非作歹。1942年的一天,陈复兴的舅舅因拒绝为日军带路去掠杀另一个村庄,被日军捅了十几刀,惨死在路上。“日本鬼子应该下地狱!”时隔80多年,老人提及此事,仍气得咬牙切齿。

日军在临汾期间,还将魔爪伸向孩童。“当时邻村有很多小孩被日军抓去做实验,几乎都是有去无回。”陈复兴回忆,“那时一听说日本鬼子来了,父亲就叫我躲到很远的野地里,一待就是一整天……”

尧都区委党史研究室副主任杨遆峰翻开史料,一组数字触目惊心:1938年2月至1945年9月,日军在临汾制造涧头“六六”惨案、下靳惨案、兰村惨案和教师惨案等多起暴行,进行大小“扫荡”3125次。据不完全统计,1855名平民和自卫队员被屠杀,3488人被殴打致残,550人遭抓捕,633名壮丁被掳走,其中128人遇害、185人致残……杨遆峰说,“日军在临汾的罪行,桩桩件件,罄竹难书。”

夏风拂过,当年的村庄如今已变了模样:一排排民房整齐排列,门前花开正艳;巷陌间,老人们围坐在一起,摇着蒲扇唠家常;村民活动中心院内,一派安宁祥和……

硝烟散去,山河重振。这段历史,我们不能忘、不敢忘,也一定不会忘!

如今,400万临汾儿女已将悲恸转化成前行的动力,时刻铭记肩上的责任与使命,以史为鉴,在不屈不挠的民族气节中,向未来迈进,在中华民族伟大复兴的新征程中,书写时代的华章与民族希望!

图片由临汾日报提供