发布日期:2025年08月08日

新中国中央银行名称诞生地与金融人民性溯源

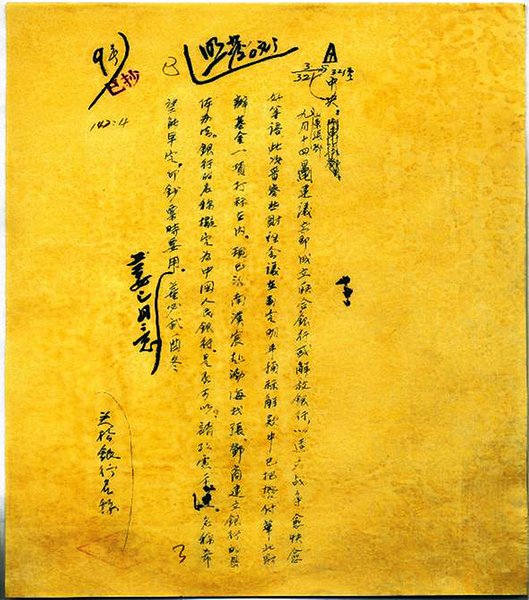

图1:1947年10月2日董必武关于银行名称问题致中央请示电(资料图片:中央档案馆藏)

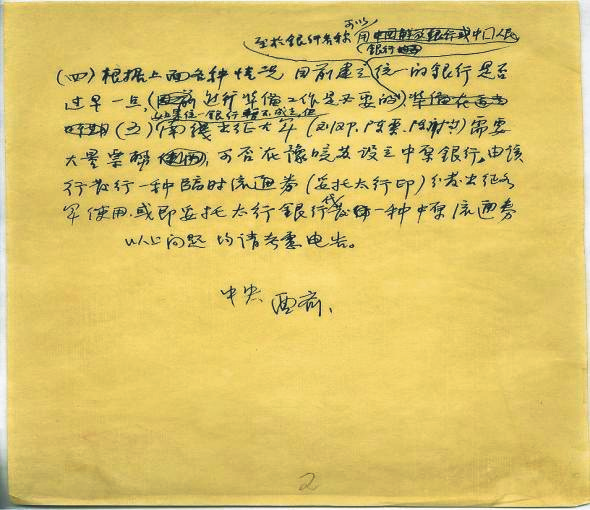

图1:1947年10月2日董必武关于银行名称问题致中央请示电(资料图片:中央档案馆藏)  图2:1947年10月8日毛泽东同志修改审定关于银行名称批复电文稿(资料图片:中央档案馆藏)

图2:1947年10月8日毛泽东同志修改审定关于银行名称批复电文稿(资料图片:中央档案馆藏) 1947年10月8日,毛泽东同志在转战陕北期间,于陕西省佳县神泉堡亲笔批复(见图2),确立了“中国人民银行”这一新中国中央银行的名称。这一重大决策,不仅标志着党统一国家金融主权、构建人民性金融制度的伟大开端,更深刻昭示了中国共产党领导下的金融事业“来自人民、服务人民、属于人民”的根本属性。在践行习近平总书记关于奋力开拓中国特色金融发展之路的征程中,重温神泉堡决策的历史经纬与核心意涵,对于坚持金融工作的政治性人民性、守好中国特色金融文化的根和魂,具有重要的历史启示和现实指导意义。

历史确证:神泉堡——“中国人民银行”名称的诞生地

1947年下半年,解放战争转入战略反攻的关键时期,分散的各解放区货币体系繁杂混乱,严重制约财经统一和军事供给。建立统一的银行体系,成为党夺取全国政权前夕的一项紧迫战略任务。根据中央部署,华北财经办事处在董必武同志领导下负责筹建中央银行。关于名称,当时有“联合银行”“解放银行”“中国人民银行”等提议(由于国民党统治下经济持续恶性通货通胀,人民对国民党中央银行发行的纸钞早已深恶痛绝。因此,“中央银行”的名称就根本没有纳入征求意见候选名单)。时任华北财经办事处筹备处主任何松亭同志(时任晋察冀边区银行副行长,解放后曾任人民银行天津分行行长、人民银行总行教育司司长、东北财经学院院长等职)提议考虑可否将名称命名为“中国人民银行”。董老称赞这个名字好,好叫又好记,还可与国民党银行名称区分开,既表示这个银行是人民的,也不失作为将来成为新中国国家中央银行的规格。(参见薛暮桥主编的《总结财经工作迎接全国胜利——记全国解放前夕两次重要的财经会议》)。

(一)董必武同志发电请示。1947年10月2日,董必武同志致电中央请示:“银行名称拟定为中国人民银行,是否可以,请考虑示遵。关于银行名称希望早定,印钞时要用。工委已同意。”(见图1)。这份电报清晰呈现了决策前的讨论与迫切性。

(二)毛泽东同志回电批复。 1947年10月8日,毛泽东同志在神泉堡驻地审阅请示后,亲笔修改复电草稿。档案原件清晰显示,毛泽东同志将原稿中考虑“中国解放银行”或“均可”的表述,最终明确批示为:“至于银行名称,可以用‘中国人民银行’。”(见图2)。这份由毛泽东同志修改并最终定稿的批复电报,字字千钧,体现了党中央对金融主权象征与人民属性的高度重视和审慎决策。1947年10月8日这一天,不仅是“中国人民银行”名称的诞生之日,还意味着创建中国人民银行的大幕就此拉开。

这一批复具有确凿无疑的历史证据链支撑:

1.原始档案确证:董必武请示电(1947年10月2日)、毛泽东修改稿及最终批复电(1947年10月8日)原件均珍存于中央档案馆。

2.地理空间实证:神泉堡革命旧址(陕西省文物保护单位)保存完好,毛泽东同志批复电报时所居窑洞清晰指向决策时空坐标(1947年9月23日—1947年11月14日为党中央驻留榆林佳县神泉堡期间)。

3.亲历者印证:时任华北财经办事处副主任南汉宸同志在《南汉宸文集》中明确记载,“收到毛泽东同志批复电报后即确定采用‘中国人民银行’名称并全力投入筹备”。

4.权威文献互证:《毛泽东年谱》《董必武年谱》《董必武传》等书籍均佐证毛泽东同志于1947年10月在神泉堡处理包括金融命名在内的重要工作,时间链条清晰,与1948年12月1日中国人民银行在石家庄正式成立紧密衔接。

5.政策背景支撑:1947年9月《华北财经会议决议》明确要求“尽快筹建统一的银行”,为命名决策提供了直接依据。结论:神泉堡是党中央批复“中国人民银行”名称的定名地。毛泽东同志1947年10月8日的亲笔批复,是中国人民银行从构想迈向现实的第一步,是构建新中国金融体系框架的源头性决策。 1948年12月1日,华北人民政府发布布告,对外宣布中国人民银行在石家庄正式成立。

核心意涵:命名决策的多维历史价值与“人民性”金融的源起

毛泽东同志在神泉堡对中国人民银行名称的亲笔批复,是党在夺取全国政权前夕作出的重大战略决策,标志着“金融号令”的诞生,其价值远超越简单命名这一表象。

(一)统一国家金融主权的制度起点。该批复标志着中国共产党终结货币分散混乱状态、构建统一的国家金融主权意志的制度化开端。它是在军事斗争取得决定性进展的同时,党在经济金融领域为建立全国性政权进行的关键性制度奠基,清晰展现了党在金融领域“破旧立新”“革故鼎新”的战略步骤与坚定决心,为新中国经济重建与国家治理体系构建铺下了基石。

(二)“人民性”金融属性的根本确立与首次制度化表达。“中国人民银行”的命名,是中国共产党“全心全意为人民服务”根本宗旨和“人民主体”理念在金融领域的首次、最核心的制度化表达。它从根本上宣告了即将诞生的新中国金融体系与旧中国服务于官僚资本和帝国主义的金融体系(如晚清票号、民国“四行二局”)的本质区别。“人民”二字,深刻承载了三重核心意涵:1.政权属性:宣告金融属于人民政权;2.主权属性:强调金融主权独立自主;3.价值属性:确立服务人民福祉的社会主义价值导向。

这一定名,为新中国金融体系确立了“来自人民、服务人民、属于人民”的永恒基因和根本属性,是党的金融思想史上的核心原点与价值基石。

(三)历史地理的文化隐喻与象征意义。地名“神泉”之“泉”,在中国古代经济思想(《汉书·食货志》“货流于泉”)中即为货币流通的经典代称。毛泽东同志在“神泉”之地,为新中国金融体系的核心机构定名,其决策本身即蕴含着对金融“活水”滋养国家经济、服务人民福祉的深邃期许。这种地名与历史使命的古今耦合,赋予神泉堡作为“新中国金融摇篮”的独特文化内涵与象征意义。

历史定位:神泉堡时期的“三大号令”与红色金融溯源

神泉堡决策应置于更宏阔的历史背景中理解。中共中央在神泉堡驻留期间(1947年9月23日至11月14日),作出了三项具有全局性、纲领性的重大决策,史称“神泉号令”。

(一)军事号令。《中国人民解放军宣言》(1947年10月10日公布),发出“打倒蒋介石,解放全中国”的伟大号召。

(二)社会改革号令。《中国土地法大纲》(1947年10月10日颁布实施),指引彻底的土地制度改革,奠定革命胜利的社会基础。

(三)金融号令。“中国人民银行”命名批复(1947年10月8日),奠定新中国统一金融主权的制度基石。

这“三大号令”分别指向军事胜利、社会基础重构和国家经济金融制度奠基,共同构成了党在历史转折关头夺取全国政权的战略部署。神泉堡决策作为“金融号令”,其历史地位应与军事宣言、土地大纲同等重要。

同时,神泉堡(名称决策)、延安时期(金融政策酝酿与早期实践)、石家庄(机构成立与人民币发行)共同构成了一个完整、连贯的“红色金融溯源链条”,系统反映了中国共产党金融制度思想从萌芽、命名决策到最终落地的光辉历程。

时代启示:赓续“人民性”基因,走好中国特色金融发展之路

神泉堡决策的核心价值,在于首次将党的“人民至上”理念制度化注入金融体系,为新中国金融奠定了永恒基因。当前,我们正奋进在加快建设金融强国、服务中国式现代化的新征程上,尤需从这一历史原点汲取智慧与力量。

(一)根本启示:坚守“人民金融”初心不动摇。

“ 人民性”是金融工作的本质属性。毛泽东同志最终选定“中国人民银行”,彰显党对金融主权归属与服务对象的根本立场——金融权力属于人民,金融发展为了人民。新时代金融工作应做到:1.将服务实体经济作为天职,着力疏通金融血脉流向科技创新、绿色发展、普惠小微、乡村振兴等国民经济重点领域和薄弱环节。2.牢固树立底线思维,建立健全具有刚性约束的金融风险早期纠正机制,筑牢金融安全防线,坚决守护好人民群众的“钱袋子”。3.大力发展普惠金融,运用数字化手段提升金融服务的覆盖面、可得性、满意度,切实消除金融服务的“最后一公里”障碍。

金融主权独立是人民利益的根本保障。命名决策于转战陕北的艰难时期,体现党在军事斗争与经济建设中同步捍卫国家金融主权的战略远见。面对复杂严峻的国际金融形势,必须做到:1.坚持党中央对金融工作的集中统一领导,完善党领导金融工作的体制机制。2.稳慎扎实推进人民币国际化,深度参与全球金融治理,提升我国在国际金融体系中的话语权和影响力。3.牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,维护国家经济金融安全与稳定,维护人民群众的金融资产安全。

(二)实践路径:将历史基因转化为治理效能。

深化“人民性”金融理论研究:系统阐释“中国人民银行”命名中蕴含的群众路线、公平正义、共享发展等理论内涵,结合扎实推进共同富裕、乡村全面振兴等国家重大战略,构建与发展新时代中国特色人民金融理论体系。

构建红色金融教育传播体系:将神泉堡等红色金融遗址纳入央行系统及金融业核心文化教育基地,开发特色课程与研学路线。在金融系统深入开展党的初心使命教育,强化“金融为民”的职业伦理和价值观认同。

创新人民金融实践载体:推广“党建+金融”服务模式,引导金融机构下沉服务重心。探索建立金融政策公众评议与反馈机制,扩大公众在金融服务中的参与度,提升金融服务的民主性与透明度,使金融发展成果更多更公平惠及全体人民。

结语

神泉堡的灯光,照亮了新中国金融的“人民”底色。毛泽东同志“可以用‘中国人民银行’”的批复,不仅是一个名称的诞生,更是中国共产党金融价值观的庄严宣言——金融的权力来自人民,金融的根基立于人民,金融的成果属于人民。在加快建设金融强国的新征程上,唯有始终赓续神泉堡精神,将人民性深度融入金融制度设计、政策制定、市场实践、文化培育的全链条、全过程,方能行稳致远,坚定不移走好中国特色金融发展之路,为中国式现代化建设注入源源不断的金融“活水”与强劲动能,书写无愧于历史和人民的金融新篇章。