发布日期:2025年09月08日

生命不止 奋斗不息 只教旧时山乡换新颜

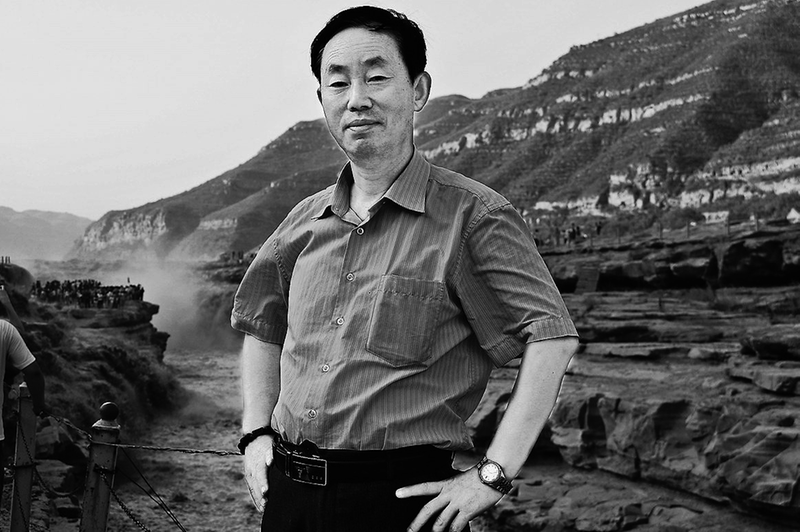

● 嘉宾袁金旺

● 嘉宾袁金旺 主持人宁滢:本期嘉宾袁金旺,陕西省宜川县人,1963年出生,大学学历,中共党员,宜川县教育体育局退休干部。现为延安市社科联专家、延安市方志地情专家库专家、延安文化艺术交流协会会员、宜川县社区文化促进会副会长、宜川县延安精神研究会副会长,宜川县老区建设促进会副秘书长。

嘉宾袁金旺:宜川的知青历史是地方史中很有温度的一段。上世纪六七十年代,一批批城市青年背着行囊来到这里,从黄河岸边的窑洞到深山里的村落,他们的脚印几乎遍布宜川的沟沟壑壑。我在编撰《宜川党史简编》《宜川县扶贫志》时,接触过很多知青档案和村民口述,这些故事里既有青春的热血,也有岁月的厚重。今天我就给大家讲讲宜川集义的好知青张革的故事。

宁滢:张革初来宜川的情形是怎样的?

袁金旺:宜川县集义镇的桌里村后峪沟是位于黄河岸边深山里的一个偏僻村落,上世纪六十年代,一位志怀时代担当的北京青年,在“知识青年到农村去”的伟大号召下,从千里迢迢之外的首都北京,一路风尘颠簸乘坐火车、卡车,最终在肩扛驴驮、翻山蹚河后来到了宜川县集义镇的后峪沟村,成为这个村里一名插队知青。此后的12年间,用自己艰苦奋斗、无私奉献、执着进取的精神,带领村民与艰苦的自然条件斗争,千方百计改善生活条件、大搞生产发展,以实际行动践行了一名知青的使命担当,也让村民时经50余年仍记着他的名字——张革。

1969年1月,只有17岁的张革第一次远离北京来到宜川县集义镇的后峪沟村,这是一个没有公路、没有电、没有自来水,几乎与外界处于半隔绝状态的“穷山僻壤”之处,少量河滩地和碱洼地很难养活这里的100余口人,不说发展,仅仅是生存就耗尽老乡们的心力。

宁滢:张革是如何适应艰苦的山村生活的?

袁金旺:面对艰苦的环境,要生存就必须付出,劳动是他们唯一的选择。那时的张革,个头不高,仍显稚嫩,但他一点没有城市子弟的娇贵习气,同样和乡亲们同吃同住同劳动,因为不会使用农具,锄头常常磨破了双手,他就虚心向农民请教学做农活。张革为人忠厚,尤其在劳动中特别能吃苦,肯出力,干活的时候经常光着膀子,皮肤晒得黝黑黝黑的,乡亲们看到他能和自己打成一片,都亲切地称他“黑娃”。

宁滢:除了劳动,张革和知青们还为这个封闭的小山村带来了哪些变化?

袁金旺:每当夜幕降临,性格活泼开朗的张革就带领知青们,在昏暗的煤油灯下向村里人讲述山外发生的故事、京城的古文化、科学理念、风俗习惯,教村民学文化,唱革命歌曲,节假日还表演节目。知青们给这个小山村带来了欢乐,带来了文明,村里的老人们看到有文化的知青,他们觉得活得有滋味、有意义,年轻人在知青的带动下也对未来生活充满了向往和美好的憧憬。

宁滢:3年后张革曾有机会离开农村到工厂工作,是什么让他放弃了优越条件,选择回到后峪沟村?

袁金旺:1972年张革凭着在农村出色的表现被推荐到武功县5702国防工厂当了一名工人。虽说进了工厂,可他的心一直牵挂着农村,后峪沟村连温饱问题都没有解决,他思念着村里的父老乡亲,怀念着那块洒下自己心血汗水的土地。

1973年,周总理视察延安,看到解放20多年,老区的人民生活依然很艰苦时,他对当时延安地委的领导人提出“要三年变面貌,五年粮食翻一番”的指示,总理的殷切期望进一步激发了张革第二次返乡插队的决心。最终,张革决定放弃工厂优越的工作和生活条件,回到了后峪沟。

宁滢:第二次回到后峪沟,他又承担了哪些新的责任?

袁金旺:当张革重新踏上后峪沟的土地时,他发现自己所面临的困难要比想象的多得多。既然选择了回来,就必须勇敢面对,为后峪沟寻找一条致富的路子,这是张革的思索,也是张革对组织的承诺。回来后不久,张革就光荣地加入了中国共产党,而后峪沟村的乡亲们也怀着对张革无限的爱戴与信任,选举他担任生产队长,1976年组织又任命他为桌里大队党支部副书记。面对组织的信任和群众的支持,张革信心百倍,干劲儿十足,在之后的9年时间里,他带领着群众把绘制的蓝图一个一个变成了现实。

宁滢:解决温饱是当时农村的首要问题,张革在这方面做了哪些努力?

袁金旺:后峪沟生产大队多年来一直种植产量低、易倒伏的老王麦,四月黄等小麦品种。张革决定引进优良的714、延安15号,专门划出一块地进行小麦优良品种试验。试验成功后,在5个队普遍进行种植,使原来亩产100斤增到亩产400斤。他又带领乡亲们试种矮秆玉米,合理进行玉米密植,改变原先间种,套种的老式耕种方法,使玉米单产的150斤增到亩产700斤,村民们终于吃饱了肚子,后峪沟村从此也彻底摆脱了缺粮的状况,成了全公社率先甩掉了吃返销粮帽子的村子。

宁滢:张革是如何让后峪沟村亮起电灯的?

袁金旺:上世纪七十年代,陕北大部分乡镇都没通电,张革根据后峪沟村的地理条件,大胆提出利用村前白水河落差截弯改道,穿山打洞,引水发电。他四处求援,亲自上西安、跑北京,长途跋涉找资金,在他执着努力下筹到了50万元的建电站款。经过4年难熬的日日夜夜后,他们打通了220米的隧道,筑起了40米的拦河坝、600米的水渠,一座150千瓦的水力发电站终于在他们手中建成了,给后峪沟带来了光明。

宁滢:除了电,水也是村民生活的大事,张革在解决吃水问题上有哪些举措?

袁金旺:后峪沟村的村民祖祖辈辈吃水都要步行二三百米远,去河里挑,来回就要一个小时,妇女洗衣服,牛羊饮水同用一池水,极不卫生,遇到山洪暴发,河水浑浊,人畜无法饮用。见群众吃水困难,张革急在心里,他请来了县水电局工程技术人员,在距村子3公里的豹子渠找到了一处泉水。张革扛着锄头,钻山下洼,组织村民架起了1514米的钢管,把水引进村子,在村中央窑背上边用水泥修了一个大蓄水池,又买来塑料水管把水引到村前村后各处,常年流淌,解决了后峪沟村村民的吃水问题。

宁滢:张革如何带领乡亲们走向富裕?

袁金旺:桌里大队是山区,也有川道,草地宽广。张革和大队领导班子商量后,认为放牧牛羊、繁殖骡马、饲养良种猪,是致富好门路。张革用畜牧贷款从志丹县买回山羊2500只,从渭南的韩城购回秦川母牛200头。从日本引进的一头公牛,供各村的母牛引种。带领桌里大队的5个村,每村种植一架核桃山,一座苹果园,解决农民的缺钱问题。1980年9月,张革不顾路途遥远,专门去山西省汾阳南偏城行政村学习栽培早熟、薄皮核桃的经验,又去汾阳买回一车桃核树苗。随后又去杨凌学习栽种苹果的经验,从户县买回一卡车苹果树苗,还从延安买回5台三联水泵抽水机,把河水抽上山顶,带领村民选址,挖坑、种植、浇灌。到了1985年,核桃树、苹果树陆续挂果,成活率达到90%。仅此一项,使后峪沟人均收入增加了300至500元。

宁滢:这些努力最终带来了怎样的变化?

袁金旺:张革为桌里村描绘的蓝图,伴随着辛勤的劳动,一步步得以实现。1979年底,桌里的5个自然村的农民人均纯收入率先在寿峰达到410元,全面实现群众有粮吃、有钱花。张革和村里的知青们为了村里的农民早日过上富裕的日子操碎了心,他们把火红的青春浇洒在了这片浑厚的黄土地上。

宁滢:1981年张革离开后峪沟去深造,后来他与后峪沟还有何联系?

袁金旺:1981年,经有关部门的大力推荐,29岁的张革进入北京农业大学经济系学习深造。临行时,张革望着把他送了一程又一程的几百名桌里村的乡亲,他泪流满面,哽咽着说:“大家都回吧,不论走到哪儿,我都会记得这儿是我的家,我还会回来的。”

张革后来就职国内贸易部北京物产集团中拓玉金种子公司,担任总经理。但是距离并没有隔断他的老区情结,其间,他为延安送回5000公斤优质玉米种子,经常打电话询问“家乡”的情况,为身患重病的村民积极联系医院,邀请桌里村的干部到北京参观学习现代农业,为筹建希望小学筹款等等。

然而,不幸的是1998年2月17日,张革突患脑溢血去世。临终,他向身边的亲人表达了生前的意愿:“将自己的骨灰安葬在他忠爱的第二故乡宜川县寿峰公社后峪沟村”。

宁滢:我们该如何铭记他的精神?

袁金旺:他身上体现的那种吃苦耐劳的意志品质、任劳任怨的工作态度、勤奋执着的进取精神、诚实可信的人格魅力,是那段激情燃烧的岁月赋予的那个时代的人生底色。在这朴实无华的底色上,呈现着多姿多彩的人生画卷,承载着永垂不朽的“知青文化”和“知青精神”。