发布日期:2025年11月05日

一支画笔“点土成金”

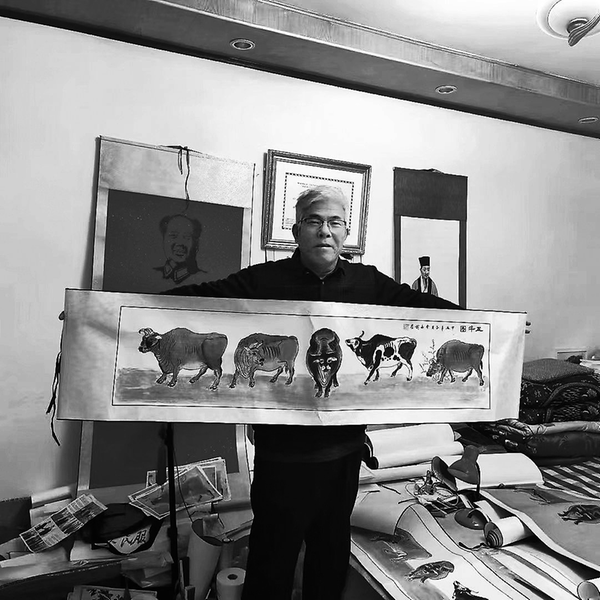

● 费永前展示自己的农民画作品《五牛图》 通讯员 郭玉侠 摄

● 费永前展示自己的农民画作品《五牛图》 通讯员 郭玉侠 摄 沟壑纵横的黄土高原间,依山而建的窑洞炊烟袅袅,在洛川这片孕育了千年农耕文明的土地上,年过六旬的农民画画家费永前,用一支画笔、一方砚台坚守30余载,将乡土生活与民间艺术熔铸为独特的艺术语言。如今,他的作品不仅屡屡亮相国内外重要书画展,被中国美术馆等专业机构永久收藏,更带动当地农民画从田间地头走向大众视野,成为洛川一张亮眼的文化名片。

费永前的艺术之路,自童年便与乡土深深绑定。出身洛川书香门第的他,虽家境不富裕,但家中珍藏的古书、碑帖与字画却成了他最早的“艺术启蒙教材”。没有宣纸,他就捡来树枝在黄土地上反复勾勒;缺乏颜料,他便将灶灰兑水调成墨色,描摹田埂上劳作的乡亲、窑洞前归圈的牛羊。

“那时候不懂什么是艺术,只知道心里的画面不画出来,就浑身不自在。”费永前说,这份对绘画的纯粹热爱,成了他日后坚守艺术的初心。

1983年,费永前参军入伍,他的艺术才华在军营中得以施展。作为部队宣传员,他承担起画墙报、出板报的任务,还主动教战友写字画画,很快成为军营里的“文艺骨干”。1986年,他因在军民共建活动中表现突出,荣获“郑州市军民共建先进个人”称号。这段经历让他深刻意识到:“艺术不该是少数人的‘阳春白雪’,更该是贴近生活、服务大众的‘烟火气’。”

1989年,退伍返乡后的费永前主动接过土基镇政府文化专干的工作,这一干就是12年。面对“这份工作没前途”的质疑,他却一头扎进民间艺术挖掘与推广中。组织村里有绘画兴趣的农民成立农民画小组,定期开展培训;走访民间老艺人,记录整理即将失传的剪纸、泥塑、皮影技艺;在镇上办起首个“农民书画展”,让村民的作品第一次挂上展览墙。在他的带动下,原本文化活动匮乏的偏远小镇,渐渐成了周边闻名的“民间艺术之乡”。

“黄土坡上的每一寸土地、每一个场景,都是最好的创作素材。”费永前说。他的作品,有着扑面而来的乡土气息:《秋收图》里,洛川苹果红得似火,压弯枝头的果实映着农民丰收的笑脸;《窑洞人家》中,窗花映雪、灯笼高挂,炕桌上的热茶仿佛冒着热气;《老农》画像里,人物脸上的皱纹如黄土高原的沟壑,眼神却透着坚韧与明亮。更难得的是,他将农民画的粗犷、剪纸的利落线条、传统壁画的大气构图与现代审美色彩融合,形成了“土而不俗、朴而不拙”的独特风格。

随着艺术造诣的提升,费永前的作品逐渐走进专业艺术圈。近十年来,他的《黄土高坡春满园》《窑洞喜事》等画作先后入选“全国农民画作品展”“中国民间艺术博览会”等重要展览,多次斩获奖项;2018年,他的书法作品《厚德载物》被陕西美术馆收藏;2022年,他的绘画作品《苹果丰收季》入选中国美术馆“乡土中国”主题展。业内专家评价他是“从泥土里长出来的艺术家”,作品“既有生活的温度,又有艺术的高度”。

艺术价值被认可的同时,费永前的作品也受到收藏市场关注。即便如此,他仍保持着农民艺术家的质朴——画室设在自家老宅,墙上挂满未完成的习作,桌上堆着平价宣纸与颜料,不搞手机直播、不开网店卖画,常有村民或游客上门求字,他大多分文不取。

如今,费永前的生活依旧围绕着“创作”与“传承”。他每天清晨伏案作画3小时,下午不是去田间地头寻找灵感,就是在家中免费教授村里的孩子学画画、练书法。他说:“艺术就像黄土里的庄稼,得有人种、有人管,才能一代代传下去。”除了带徒,他还经常走进学校、敬老院开展公益创作,为孩子们画卡通形象、为老人写“福寿”书法,用笔墨传递温暖。

在费永前的影响下,洛川已有200余名农民加入绘画队伍。农民画不仅成了村民增收的新途径,更成了洛川对外展示乡土文化的重要窗口。正如费永前所说:“最好的艺术不在华丽的殿堂里,而在乡亲们的生活里,在这片养育我们的黄土大地上。”