发布日期:2025年11月23日

墨痕深处的精神考古

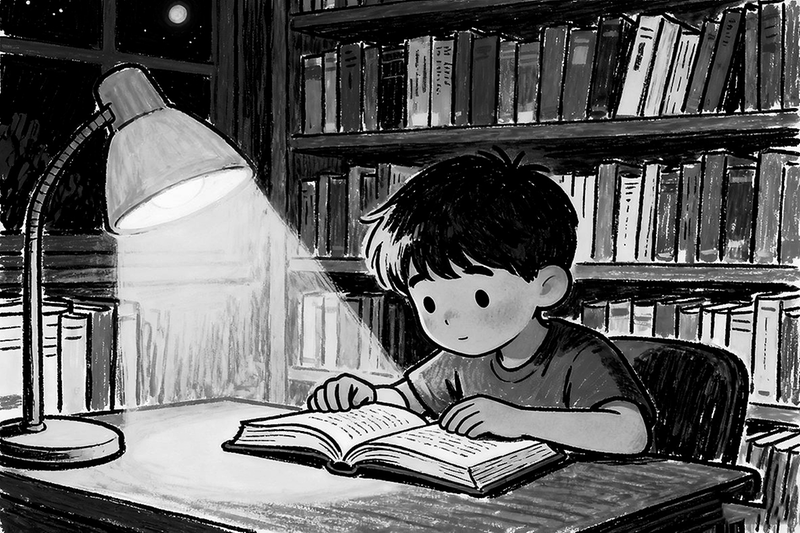

当指尖划过泛黄的书页,时间便以另一种形态苏醒。那些沉睡的铅字如同时光的种子,在目光的浇灌下重新抽枝发芽。我们捧读的何止是装订成册的纸张,更是一个个等待破译的精神密码,一场跨越千年的文明对话。

当指尖划过泛黄的书页,时间便以另一种形态苏醒。那些沉睡的铅字如同时光的种子,在目光的浇灌下重新抽枝发芽。我们捧读的何止是装订成册的纸张,更是一个个等待破译的精神密码,一场跨越千年的文明对话。 古籍修复师的工作台像一座微型的时间实验室。明代刻本散发出的甜香,是木质素在时光中缓慢发酵的芬芳;民国报纸的酸涩,则是战火硝烟在纸纤维中凝结的泪痕。每一册古籍都是独特的时光标本:《诗经》的蒹葭上凝结着先秦的晨露,《楚辞》的香草里蒸腾着战国士人的热血。当我们打开《论语》,耳畔便响起杏坛讲学的弦歌;展读《史记》,眼前便浮现太史公在烛光下秉笔直书的身影。

阅读是一场奇妙的化学反应。普鲁斯特在哮喘发作的深夜,用《追忆似水年华》的手稿构筑防空洞;张爱玲在香港大学的图书馆里,将英文典籍垒成抵御乱世的城墙。文字具有神奇的渗透性:读《红楼梦》太深,看落花便成悼亡;品《瓦尔登湖》入迷,听松风即是布道。那些被反复摩挲的书页,最终会拓印在灵魂的底片上,成为我们观看世界的滤镜。

更奇妙的是,我们自身也在阅读中成为特殊的“典籍”。记忆是朱笔批注,皱纹是岁月折痕,而每一次心灵震颤都在续写新的章节。就像古籍修复师发现的红色霉斑——这古人批注时唾液中的微生物,已在纸纤维里繁衍了四百年。当我们突然用鲁迅的句式思考,或是下意识以莎士比亚的隐喻表达,便是那些文学基因完成了跨时空的转录。

合上书卷时,月光正为书房镀上银边。忽然明白自己已成为一部行走的“活体书籍”:童年的童话是彩页插图,青春的诗歌是正在书写的章节,墨迹尚未干透。或许生命的真谛,就是成为这样一本永远未完成的书——让每个翻阅的瞬间,都能抖落出思想的碎金。